《一九二四年以前台灣社會主義運動的萌芽》

第六章

「整個民族的無產階級化」論與革命性質的抉擇

──兩岸社會主義者的首次對話

引 言、從彰化通向莫斯科的道路

第一節、許乃昌與瞿秋白的對話

1.許乃昌〈黎明期的台灣〉的內容概述

2.比較一:其他論述如何論證無產階級運動的可能性

3.比較二:其他論述如何論證既存社會運動如何沒有進步性

第二節、許、瞿對話所可能具有的多重面向

1.許乃昌對兩條路線的認識是否以馬克思主義為基礎?

2.許乃昌眼前的「國民革命」形態是否影響他的選擇?

3.比較:異端共產黨「今日派」與中共之間的革命性質論爭

第三節、結論

1.如何決定革命性質

2.為何、如何論證資產階級的革命性

3.餘話:許乃昌的蘇聯之行

⮑回到本書目錄

引 言、從彰化通向莫斯科的道路

就在平社以及赤華黨瓦解之後,許乃昌(1907-1975?)從上海回到了他的故鄉,彰化。

許乃昌回到台灣之時正值暑假。當時東京的台灣留學生恰好正組團返台進行巡迴文化演講,剛好輪到許乃昌的故鄉彰化。於是他們便選擇了「彰化座」戲院進行活動,許乃昌也參與了這一輪的演講。7月23日那晚,許乃昌以「社會改造之一考察」為題發表講演,話沒說完,就遭到了臨監警官中止。[1]

許乃昌在彰化被中止的演講不過是告別故鄉前的一個註腳。不久之後,許乃昌便在中共推薦下[2]以中國人的身分[3]進入蘇聯莫斯科「東方勞動者共產主義大學」學習。[4]許乃昌是目前所知第一個到蘇聯留學的台灣人。日本官方的檔案指出,許乃昌「在學於同地之上海大學時,親炙俄國文學,又受山川均著作所鼓舞而欲赴俄。去年﹛1924年﹜7月放棄學業,與一位中國人(許乃昌自身也自稱中國人)未持護照而達海參崴。滯留約兩個月後,於同年9月7日抵莫斯科。」[5]許乃昌並云,「我因耽溺於閱讀山川均的著作而嚮往俄國,以著永居於彼的決心而與一位中國商人在無護照的情況下抵達海參崴,又因善操中國語而能以中國洗衣工人的身分矇過官憲而抵莫斯科。」[6]許乃昌於9月20日進入東方大學,別名「Ионов」。[7]

雖然許乃昌抱著「永居於彼的決心」而前往蘇聯,但個人的接近畢竟不等於殖民地台灣所有人民的接近。如果1917年的十月革命帶給了俄國以及蘇聯人民一個新社會。那末,對於殖民地人民而言,十月革命是否可以複製、新社會是否也是可能的呢?

隻身在蘇的許乃昌並未忘懷苦難中的台灣人民。雖然他因罹患結核病而未能久留蘇聯,[8]卻曾在10月27日提出報告,題曰〈關於台灣情況的報告〉(Доклад о ситуации на Тайване)。根據俄國學者郭杰與白安娜的描述,這份報告包括了關於島內地理、人口、經濟,以及政治情勢的幾個部份,也包括台灣人在島內、上海,及日本所組成之各種左翼組織的細節。[9]在許乃昌之前,只有維經斯基於1923年在蘇聯向共產國際提出了一個簡略的台灣情況報告。[10]雖然目前尚不可知許乃昌報告的全內容,但許乃昌的報告,無疑是共產國際關於台灣形勢的第一手資料。

兩個月後的12月20日,許乃昌以「沫雲」為筆名在中共中央理論誌《新青年》季刊第四期發表題為〈黎明期的台灣〉的文章。由於許乃昌此時仍在蘇聯,因此可能是他早就寫好稿件,也可能是他從蘇聯向國內投稿。無論事實如何,在極相近的時間點間發表的〈黎明期的台灣〉與遞交的〈關於台灣情況的報告〉,可能在內容上有極近的親緣。但本研究目前只能在無法獲得〈關於台灣情況的報告〉的情況下單獨討論〈黎明期的台灣〉。

〈黎明期的台灣〉的重要性體現於幾點:(1)這篇文章綜合了此前幾種台灣社會主義者的革命論述,可謂集大成之作。(2)瞿秋白(1899-1935,中共領導幹部、許乃昌所就讀之上海大學的老師)對於許乃昌的觀點提出反駁,因此這篇文章還是兩岸社會主義者為了台灣革命問題而進行的首次對話。(3)從現象上來看,許、瞿兩人在共產國際所特有的問題意識(即殖民地半殖民地應先進行「民主主義革命」)上發生爭論,並以中國革命所特有的概念「國民革命」來代稱「民主主義革命」。

除了介紹許乃昌論述的內容之外,本章還有幾個方面的分析:(1)比較該論述與其他類似論述之間的關係。(2)從共產國際、無政府主義,以及「國民革命」等角度考察許、瞿對話可能具有的複雜背景。(3)以中共史上最早發生的類似論爭來做比較。

第一節、許乃昌與瞿秋白的對話

1.許乃昌〈黎明期的台灣〉的內容概述

〈黎明期的台灣〉發表於《新青年》季刊第4期「國民革命號」。文章第一節至第三節,僅概略描述了馬關割台前的台灣史(然而文中記載屢誤[11])、經濟現狀、政治壓迫。自第四節「文化狀態一瞥」與第五節「資產階級的解放運動」開始,則開始評價作為一個階級的本土資本──即台灣的本土資產階級──的性質。〈黎明期的台灣〉延續了本研究前一章討論的〈自台灣議會到革命運動〉的觀點,認為本土資產階級與外來的日本資本之間「利害完全相反」:[12]

到了近年,日本資本主義的侵略,又必然地培養出反對他自己的新階級出來。這便是新興的台灣資產階級。

前面已經說明,本來在日本資本主義高壓下的台灣,自身差不多完全沒有資本主義發展之可言,然而在小工業和商業方面,卻也有些微的發展──自農業到商業、小工業的發展。於是乎新興的台灣小資產階級便成立了。而這個新興的台灣資產階級和那獨占台灣經濟利益的日本資本主義,其利害自然完全相反……

雖然後續文字繼續抄錄〈自台灣議會到革命運動〉,但他補充認為,「再看最近形勢,台灣議會的運動無形中已經消滅,於是台灣小資產階級的非革命的半自治運動也就告終了。」最後的第六節「台灣與社會革命」對於台灣的革命性質提出意見。正如他在〈歐戰後的中國思想界〉所說的,「在行動──○○﹝革命﹞──之前,總是有思想作為先驅。」[13]隨著本土資產階級運動的「告終」以及「思想的前驅」「走到社會主義」。「無產階級運動」直接在台灣提上日程:[14]

有人說:「現在的東亞各殖民地半殖民地,在社會革命之前,應該有個資產階級性質的國民革命。中國如此,印度如此,台灣也應當如此。」

是的,現在的中國,當然非舉行全民族的國民革命不可。然而在台灣卻不應當這樣。原來台灣的資產階級是極幼穉的,並且將來也沒有發展可言。現在的中產階級已經漸漸落為小資產階級,小資產階級已經漸漸變為無產階級,這樣而至於全台灣人的無產階級化。

一方面台灣是日本的一部分。台灣的無產階級運動便是日本無產階級運動的一部分。日本朝鮮和台灣的無產階級運動,是一個整個的東西。日本朝鮮和台灣的無產階級運動,應當站在日本資本主義的發達形勢,應當自日本資本主義的發達形勢出發。

這樣台灣的解放運動應當超越「國民運動」,而參加全日本的社會革命運動了。台灣解放運動的意義,不在第三階段而是在第四階段了。我們要看的並且應當看的,是全台灣人的解放,不是特殊階級的解放了。

在這邊文章所附的〈記者附志〉上,署名「記者」的瞿秋白則提出了批評:[15]

沫雲同志這篇《黎明期的臺灣》,描寫日本帝國主義對於臺灣經濟的政治的和文化的侵略,很可以表現日本帝國主義對付殖民地之真精神,中國人讀了之後應當作何感想!我在此地希望讀者注意,甲午以前的臺灣就是現在的中國一樣,現在的中國又正是日本帝國主義心目中將來之臺灣呢!但沫雲同志的結論,說臺灣將不要經過資產階級性的民族革命,即全民族的國民革命,而只要直接行向無產階級的社會革命,這未免有點左穉病,這是讀者須注意的,並且也是沫雲同志應自己明白的;因為在現時的臺灣狀況之下,在最野蠻的日本帝國主義壓迫之下的臺灣,只要作到全民族的資產階級性的革命,已經是不容易了,何能遽談無產階級的革命?我們須明白,列寧主義教訓我們,凡是殖民地或半殖﹛民﹜地須得經過一個全民族解放運動的過程,給宗主國的帝國主義的一個普遍的打擊,纔能進一步行到無產階級革命。所以此時的臺灣,正是應當作全民族解放運動時期的臺灣,而還未到作單純的無產階級時期的臺灣。所以此時臺灣的無產階級,應該站在第三國際之下,中國共產黨與日本共產黨的幫助之下,去領導一切被壓迫的臺灣民眾,作脫離日本帝國主義的國民革命。

許乃昌的論述以「兩個階級分化」為基礎。第一個分化是「前資本主義社會向資本主義社會過渡的分化」,此指前資本主義各階級向「無產階級」與「資產階級」兩階級轉化;這就是馬克思所說的「原始積累」(primitive accumulation)。第二個分化則是「資本主義社會本身的分化」,此指資產階級破產成為無產階級,也就是馬克思所說的「資本集中」(centralization of capital)。生產者與生產資料的分離是這兩種分化所共有的現象。

關於發生在原始積累時的第一個分化,馬克思指出:[16]

所謂原始積累,不外是指勞動條件當做獨立的權力,和勞動及勞動者分離。歷史的過程把這種分離表現為社會發展的一個要素。自有資本以來,這種分離的維持和再生產,就由資本主義生產方式本身,按不斷加大的規模日益發展,直到歷史的轉變發生為止。

使資本家成為資本家的事情,不是貨幣的佔有。要使貨幣轉化為資本,資本主義生產的各個前提必須已經存在,而資本主義生產的第一個歷史前提,就是上述的那種分離。在資本主義生產內,這種分離,從而勞動條件作為資本的存在,是一個已知的事項,是生產本身的會不斷再生產並且擴大的基礎。

至於資本集中時的第二個分化,馬克思說:[17]

……資本集中,因為現在的生產條件需要有大量資本的使用。它還引起大資本家吞併小資本家,並使小資本家「喪失資本家的資格。」在這裡,又是勞動條件和勞動的分離(不過是在另一個形式上),(因為在小資本家的場合,還可以看到更多的本人勞動;一般說來,資本家做的勞動和他的資本量是成反比例的,也就是說和他作為資本家的級別是成反比的。這個過程很快就會使資本主義生產走到盡頭,……),形成資本的和原始積累的概念,然後表現為資本積累的一個不斷的過程,最後在這裡表現為已有資本在少數人手裡的集中和資本在多數人手裡的喪失。[18]

許乃昌把「兩個階級分化」運用於分析兩個階級及其各自的運動是否可能、或者是否具有進步性上。許乃昌認為,本土資產階級及其政治運動(以議會設置請願運動為代表)因日本資本主義的入侵而產生。就涉及本土資產階級從無到有的發生而言,這是台灣「第一個分化」的現象;就涉及本土資產階級從有到無的破產(由於資本主義內部的競爭所致)而言,則可視為「第二個分化」的現象。然而許乃昌所描繪的無產階級發生史很曖昧。雖然許乃昌的論述都涉及「兩個階級分化」,但許乃昌直至分析「第二個分化」才將「全台灣人的無產階級化」抉出;又由於許乃昌承認資產階級始終只是少數,因此「全台灣人的無產階級化」的主體在邏輯上不可能是破產於「第二個分化」中的資產階級,而是破產於「第一個分化」中的前資本主義各階級(比方「受日本資本主義的侵入而產生的新無產階級」)。也因此,「全台灣人的無產階級化」應該是貫穿「兩個階級分化」的總趨勢;「第一個分化」中的無產階級化應該是主要過程,「第二個分化」中的無產階級化只是補充。至於「全台灣人的無產階級化」的主要動力,則始終是日本資本主義,而不可能是新興的台灣資本主義。

然而許乃昌眼中的「第一個分化」幾乎無法展開。他曾略為提到新式糖廠的發展促使了無產階級的產生:「受日本資本主義的侵入而產生的新無產階級(以前大部分是小農民)大部分都集在這些工廠之下,為勞苦的勞動者。」然而這些無產階級在全台灣的階級結構之中所佔比率多少?許乃昌並未說明。從他的農業階級分析來看,無產階級的比率肯定是低的。因為「農民占有全人口的百分之五十八」(許乃昌的農民包括自耕農、佃農,以及自耕農兼佃農,沒有考慮農業無產階級)。此外,「現在大地主很少,中等的地主甚多,而這些地主,大部分一方面是小商業資本家。」[19]因此許乃昌描述的「第一個分化」在邏輯上顯然不可能是「全台灣人的無產階級化」的主過程,而且不可能與「第二個分化」並行。

圖6-1:登載許乃昌〈黎明期的台灣〉一文的《新青年》季刊封面

黃逢霖(1901-1993)這樣描述《新青年》季刊的封面設計:「我自從會讀報章以來,和我做過精神上鼓勵切磨的好朋友的,可算是《新青年》,但是它短命中絕了,到本年{1923年}十月我才在臺灣總督府醫學專門學校圖書室裏重複遇見它,書面上現出一種手執紅色handkerchief【手帕】的獄中革命黨人的精神來,使我一腔愛護它的熱誠重複發現出來,以為有遠超現代的精神革命出版物做我們青年人的指導,本著奮鬥的精神,向我們黑暗無光、無可奈何的境地裏努力!奮鬥!」(黃逢霖, 1979: 220)

圖6-2:〈黎明期的台灣〉的一頁

總之,許乃昌的論述存在著邏輯上的矛盾。而「第一個分化」與「全台灣人的無產階級化」之間的關係在許乃昌的論述中是空白的。

此外,本土資本的自身崩潰並不意味著資本主義(或日本資本)在台灣的崩潰。許乃昌所屢言的「自日本資本主義的發達形勢出發」至少有兩層意義:第一個意義是指以日本資本為主體的「資本主義」可能在上升期就導致「全台灣人的無產階級化」;第二個意義才是指「資本主義」已臻爛熟而導致本身的崩潰。

1924年底許乃昌發表〈黎明期的台灣〉之前,平平同人也在「兩個階級分化」的角度提出殖民地「整個民族的無產階級化」論。而平平同人中的佐野學(1892-1953)以及許乃昌本人,則在更早的時候提出各自的殖民地「整個民族的無產階級化」論。以這些同類型見解做為比較的對象,可以說明許乃昌〈黎明期的台灣〉的理論特點及其沿革。

2.比較一:其他論述如何論證無產階級運動的可能性

第一:佐野學在1923年與1924年的論述。佐野學的論述是目前所知最早的台灣「整個民族的無產階級化」論。其論述有二:(1)1923年的佐野學認為,殖民地將因外來資本的影響而快速完成「第一個分化」,除了產生資產階級,還將因「大多數者的無產階級化」而出現大量無產階級。又由於殖民地出現了無產階級,因此佐野學認為殖民地可以同全世界的無產階級一同爭取新社會(「社會主義的國際社會」、「世界共和國」)的實現。[20](2)1924年的佐野學則認為,即便殖民地社會的「第一個分化」沒有或剛開始,但在「社會強於傾向國際化普遍化的現代」,「一社會的跳躍的進化是可能的」。因此殖民地可在「第一個分化」沒有或不充分的情況下,透過全世界的幫助而一同進入新社會(「中國的共產主義革命」、「共產主義的日本」、「東洋共產主義聯邦」、「歐羅巴共產主義聯邦」)。[21]需注意,1924年佐野學所謂的「跳躍的進化」是指把資本主義這個階段跳躍過去,而不是連溫卿(1895-1957)所認為的「加速度飛躍」完成資本主義。[22]

第二:許乃昌在1923年的論述。許乃昌1923年的論述類似於1924年的佐野學。許乃昌認為台灣的「第一個分化」剛開始,無產階級與資產階級均所佔少數。但因日本資本已經「面對臨終」,所以作為日本領土的台灣也可以跳躍地進行推翻資本主義的無產階級運動(就算「第四階級」為數不多,但「從日本的資本主義狀態來估計」,台灣也可能「一氣呵成地躍入正義的新社會」,因此「沒有第四階級的解放就沒有全台灣人的解放」)。[23]

第三:平平同人在1924年的論述。平平同人的論述並不統一,因此以下只能大略地概括他們的共同見解。並非每個同人都如佐野學或許乃昌那樣關心「社會主義的國際社會」或者「正義的新社會」。平平同人的核心關懷是論證殖民地人民之間沒有不同的階級利益,從而「民族運動」與「階級運動」能否重合。他們分別以殖民地的「第一個分化」不存在或剛剛開始(類似於1924年的佐野學),[24]或者「整個民族的無產階級化」(類似於1923年的佐野學與〈黎明期的台灣〉),[25]去說明台灣人民內部沒有太大的階級差異。至於這些同人提及「整個民族的無產階級化」的時機,既有「第一個分化」,也有「第二個分化」。

1924年底許乃昌〈黎明期的台灣〉與前述幾種論述之間的結構非常類似。(1)就承認無產階級必在島內大量產生而言,許乃昌的見解類似於1923年的佐野學與1924年的部分平平同人(即承認無產階級必在島內大量產生)。(2)就「運動,應當站在日本資本主義的發達形勢,應當自日本資本主義的發達形勢出發」而言,許乃昌則與1923年的許乃昌與1924年佐野學的見解相類似(即把國際環境視為無產階級運動是否可能的決定性因素)。如果說,許乃昌在1923年的論點可總結為「沒有第四階級的解放就沒有全台灣人的解放」。他在1924年所提出的「整個民族的無產階級化」則可總結為「第四階級的解放等於全台灣人的解放」。從「(無產)階級」與「民族」的關係來看,可發現1923年許乃昌強調解放的條件,一種以無產階級的解放作為整個民族取得解放的條件。[26]但在1924年「整個民族的無產階級化」的認識下,這項標準被解消了,因為無產階級就是整個民族本身。

其實〈黎明期的台灣〉最接近1923年的佐野學。兩者的差異在於:

- 〈黎明期的台灣〉認為全台灣人會無產階級化,但1923年的佐野學則只談到「大多數者的無產階級化」。

- 〈黎明期的台灣〉把「全台灣人的無產階級化」放在「第二個分化」裡談論,而佐野學一開始就在「第一個分化」中論及「大多數者的無產階級化」。

如果回顧一下許乃昌在1923年所曾考慮過的問題(「台灣的經濟狀態尚未發達到遭雙方發生階級鬥爭的程度」、「就算台灣的經濟發達還很落後」),以及他在1924年所承認之大量存在的農民(佔「全人口的百分之五十八」)顯然他對「第一個分化」在台灣的開展水平始終有所遲疑。那末,〈黎明期的台灣〉之所以沒有在「第一個分化」中討論「全台灣人的無產階級化」,也許正因他可以說明資產階級的些微產生,卻無法說明台灣絕大部分群眾並未無產階級化(實際上,他所論及的糖業無產階級並非無產階級,仍然是佃農)。換句話說,他在未來的「第二個分化」中討論無產階級的來源,而不是放在當下(可能正在進行或其實無法進行的)「第一個分化」中討論。這也許反映他當時並沒有「原始積累」之概念,或者反映台灣沒有出現「原始積累」的事實,所以他無法將「全台灣人的無產階級化」放在理應作為主要過程的「第一個分化」中描述,而是擺在了「第二個分化」。由於1923年的佐野學在討論「第一個分化」之時便提出「大多數者的無產階級化」,因此可以避免許乃昌所無法避免的問題。

但反過來看,雖然許乃昌迴避說明「第一個分化」與「全台灣人的無產階級化」的關係,然而「全台灣人的無產階級化」觀點的產生,離不開日本資本在許乃昌面前所造成的殖民地人民普遍貧困化之趨勢。然此現象之本質並不必然是「全台灣人的無產階級化」,而可能是前資本主義生產關係被日本資本所長期維繫(這點在台共「一九二八年綱領」得到清楚表述)。倘若現象等於本質,無異取消科學本身;沒有認識到這種維繫作用的「整個民族的無產階級化」論,恰恰存在此種取消的危險。當然,要求1924年的許乃昌能達到這樣那樣的理論水平,是非歷史的。

3.比較二:其他論述如何論證既存社會運動如何沒有進步性

許乃昌、佐野學,以及涉及台灣問題的平平同人,都拿自己的路線同既存的路線(以請願運動為主)相對立。在兩條路線的比較中,除了論證自己的路線如何可能之外(前已略述),最主要的論證方式是說明既存的路線如何不具進步性。不過,上述論證方式存在著一個發展的過程。分別介紹如下:

第一:沒有論證的論證:資產階級的運動既有進步性,也可能走向反動。1923年的佐野學以一種面面俱到的方式評價殖民地的本土資產階級。他認為,隨著殖民地的資本主義化,「有產階級」將從中分化而出。這個階級可能與外國資本對抗或者合作。其中的「小有產階級」或「小資本階級」更是民族運動的主力,但他們只想追求「自由主義」的「共和國」或「政治獨立」。[27]佐野學認為,台灣議會對於一步步實現將來的民族解放而言是具有重要意義的「最初的階段」。但他也認為這一運動所追求的「臺灣議會」只會成為「臺灣有產者壓迫台灣無產者的機關」。所以他期待將來能出現更進步的「無產者的民族運動」。[28]

第二:資產階級及其運動必與資本帝國主義共謀,所以不具進步性。1923年的許乃昌則把殖民地的本土資本與母國資本(或帝國主義)之間是否共謀互利,視為判斷殖民地「資產階級」及其運動是否具有進步性的標準。而他當時完全否定本土資產階級具有進步性。他認為,誕生於「第一個分化」中的本土資產階級必因依附日本資本而走向反動;又因為日本資本已經「面對臨終」,因此「資產階級便更焦躁地走向反動」。所以,「真正的台灣民族解放運動」必須反對日本資本以及本土資本所共同形成的「二重權力」。「台灣議會」完全無法抵抗這「二重權力」,因為這只是「第三階級」向支配者討價還價的解放運動。必然犧牲無產階級的利益。[29]誠如連溫卿所言,「台灣人的富人和日本的富人,由生活的經濟上相同,沒有民族的排斥觀念,反卻結合起來,這是社會進化上必然到達的地點,所以社會上有兩階級,也是從此分出來的,我們為台灣奔走,是不可不從此見地去做。」[30]

第三:無力抵抗帝國主義的運動不具進步性,但運動參與者值得同情。1923年底的治警事件之後,遭到鎮壓的請願運動充分暴露出運動的弱點,但也促使參與者得到顯著同情。雖然「請願運動及其參與者」不能直接等同於「資產階級及其運動」,然而「請願運動參與者」所贏得的同情確實透過理論上的設想而移情於「資產階級」;這一設想就是「整個民族的無產階級化」。

1924年的許乃昌指出:「台灣資產階級」所推動的「台灣議會是不能給予我們什麼利益」。但是做為「日本資本主義侵掠入的結果」的「新興的台灣資產階級」卻與「獨占台灣經濟利益的日本資本主義,利益完全相反」。[31]如前所述,部分平平同人從殖民地社會的「第一種分化」並不顯著,來說明包括本土資產階級在內的殖民地人民之內並無不同的利益。另一部分的平平同人與許乃昌則透過「整個民族的無產階級化」(以下代稱許乃昌「全台灣人的無產階級化」)而把他們對於本土資產階級的同情理論化。前面曾提到,把無產階級的來源放在「第二個分化」──而非「第一個分化」──討論的見解,可能反映「原始積累」之事實或概念的缺乏。然而「第二個分化」被過分強調的原因,也可能是一種同情的表現。藉由把當下的資產階級論證為未來的無產階級,論證當下的資產階級值得無產階級去團結。

但無論把「整個民族的無產階級化」擺在何種分化之中說明,「整個民族的無產階級化」都意味著「(無產)階級運動」與「民族運動」的重合。[32]這種重合更意味著民族運動的階級化,因此階級運動的目標就會成為民族運動的目標。[33]然而這種重合也意味著階級運動的民族化,平平同人「真一」云,「假使將來有階級爭鬪發生,就是不外乎台灣人全體和日本資本家的爭鬪」。[34]「假使」一語,精要地點出「整個民族的無產階級化」實乃具有政治目的的理論設想──「整個民族的無產階級化」作為一種「未來」,其實是為「現在」論證殖民地的本土資產階級的革命性。也因此,如果本土資產階級「整體」都被視為潛在的無產階級,就沒有必要從本土資產階級之中再區分出「民族資產階級」這種更細緻的範疇。無論這種被賦予的「前途」對於資產階級自己而言究竟是現實或僅是理論。

「整個民族的無產階級化」在理論上聯繫起民族運動與階級運動。在「極小化」殖民地的本土資產階級的歷史作用時,還創造出團結他們的理論基礎。但是,如果過分期待所有人都成為無產者之趨勢,就可能連帶取消現實的、所佔少數的無產階級之主動性;反而可能使本土資產階級在這種機會主義的理論傾向下奪取運動領導權。[35]

第二節、許、瞿對話所可能具有的多重面向

為了對抗台灣既存的社會運動,台灣社會主義者分別以設立組織或發展理論的方式進行路線鬥爭(如蔣渭水、連溫卿、范本梁,以及平社、赤華黨)。在平社內部或平社與新台灣安社之間,也因為「A」「B」矛盾而出現社會主義運動之內的路線鬥爭。(然而目前的史料無法說明當時的「A」「B」矛盾是否上升到理論層次。)但同一條社會主義路線也可能存在矛盾。許乃昌與瞿秋白在〈黎明期的台灣〉中的對話就是台灣社會主義運動史上首次在同一個路線內所發生的不同選擇。

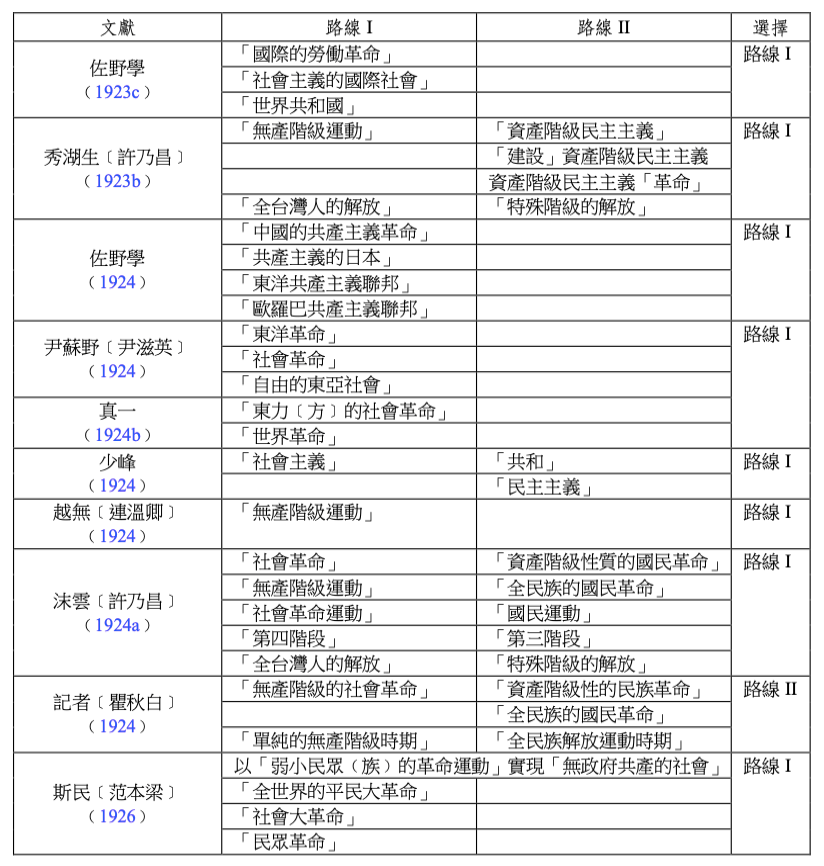

早在1923年所發表〈台灣議會與無產階級解放〉一文中,許乃昌便在請願運動之外提出了兩條可能路線,同時也提出了自己的答案(見表6-1)。到1924年底發表〈黎明期的台灣〉,許乃昌進一步論證了自己的答案,並得到瞿秋白的回應。

表6-1:兩條路線

如表6-1所示,許、瞿兩人以「無產階級運動」、「社會革命運動」、「無產階級的社會革命」之類的概念表述一種路線。本研究把他們所表述的這一路線與其他社會主義者所用以對立於既存社會運動的路線歸為同一類,以下暫且稱之為「路線I」。

但是,許、瞿兩人還用了其他社會主義者所沒有使用的「資產階級民主主義」、「資產階級性的民族革命、全民族的國民革命」之類的概念表述另一種路線(而且這個路線還具有代名詞——即「國民革命」或「國民運動」)。本研究暫且將之歸為同類,稱為「路線II」

僅僅從名詞來看,許、瞿兩人所爭論的路線,現象上是共產國際內部所特有的問題意識。又由於討論雙方都是中共黨員,他們之間的討論就不免像是馬克思主義陣營內部的討論。但本質是否真是如此?

1.許乃昌對兩條路線的認識是否以馬克思主義為基礎?

以馬克思主義為指導思想的社會主義運動往往從「資產階級民主主義革命」與「無產階級社會主義革命」兩種「革命性質」之間的關係來比較兩條路線。「民主主義」被視為一種歷史現象,它伴隨著「資產階級」對於「上層建築」(superstructure)以及「經濟基礎」(base)的要求而發生。所謂的平均地權、建立議會、實行普選、乃至國家統一,都是民主主義的基本內容,而且都要求「上層建築」的革命以及「經濟基礎」的革命。但是,上述歷史現象被認為只出現在「民主主義」有利於資產階級發展、而且資產階級有能力爭取「民主主義」的條件之下。如果這些條件不具足,資產階級與民主主義就會發生分離。或者說,「革命動力」(資產階級)就會與「革命任務」(民主主義)相分離。

馬克思主義把「資產階級」作為「無產階級」基本的革命對象。但在前述「動力」與「任務」分離的狀況下,「資產階級」所捨棄或無力完成的任務(民主主義)反而可被「無產階級」所接手。因此「無產階級」(革命動力)與「社會主義革命」(革命任務)之間,也可能因為作為「動力」的無產階級多擔負起「民主主義」這一任務而與原來的「任務」(社會主義)發生實質分離。

無產階級接手「民主主義」任務的目標之一是打擊(或爭取)某些部份的資產階級。更重要的目標則是爭取農民。由於「民主主義」必然使農民受惠(比方平均地權),農民便可能因此而被工人階級爭取並加入革命動力。在俄國革命的經驗中,「民主主義」主要體現為工人階級爭取農民並反對資產階級。但在中國革命的經驗中,「民主主義」最初則體現為工人階級爭取某部分資產階級(資產階級「民主派」,即國民黨),後來才把重心擺在爭取農民。但無論爭取何一階級,「民主主義」都不是最終目標。關鍵在於如何透過「民主主義」通向「社會主義」。但如何正確認識「民主主義」與「社會主義」的關係,始終處於爭論之中。

爭論的焦點集中在「民主主義」與「社會主義」兩者的上層建築──特別是政權──的問題上。即,當革命形勢發展到必須建立政權之時,這個政權的階級性質究竟為何將成為問題;反過來說,將來的革命政權之階級性質將決定通向這個政權之過程的性質,即革命性質。對無政府主義者來說,社會主義「政權」是他們所完全否認的問題意識。但馬克思主義認為,工人階級所「單獨專政」的社會主義政權,是消滅國家並實現社會主義社會的唯一手段;這種政權通常被稱為「無產階級專政」。至於工人階級與其他階級所「共同專政」的民主主義政權,則被視為通向社會主義政權的基礎;這種政權通常被稱為「民主專政」。如果只包括工農,「民主專政」會被稱為「工農民主專政」;若進而包括某部分資產階級,「民主專政」則會被稱為「人民民主專政」。盧卡奇(Lukács Georg,1885-1971)對於「民主專政」的功能有段相當清晰的說明:[36]

民主專政可以採取各種不同的形式。早在1917年,列寧就告訴想要把黨拖回1905年的民主專政形式的加米涅夫,民主專政自1917年革命開始以來,就在相當確定的形式上實現了:這些形式之一,就是工人與士兵的蘇維埃所組成的反政府(counter-government)。因此,民主專政作為資產階級民主的完全實現,就嚴格的字義而言,是一個鬥爭的領域,是一個一切關鍵性的戰鬥都在資產階級與無產階級之間的領域。同時,當然,這也是最重要的戰鬥手段,一個向廣大群眾直接宣傳的手段,去刺激並領導他們進入自發的革命行動,同時,在正常環境下幫助資產階級使勞動人民中的廣大群眾無法組織起來的組織與意識形態的諸形式,也將因此機會而得到鬆綁。民主專政提供創造這些組織形式的可能性,這些形式則能幫助工人中的廣大群眾在資產階級面前堅持他們的利益。在發展的現階段,民主專政原則上是與資產階級的經濟社會權利不調和的,即便民主專政的具體客觀與直接要求的外在的階級內容遠遠超過資產階級社會的界線,卻是資產階級民主最完美的實現。

也因此,自俄國革命以來,圍繞著(a)「民主專政」或(b)「無產階級專政」而引發的「民主主義革命」與「社會主義革命」之爭,陸續在俄國、中國、日本、乃至盧卡奇所屬之匈牙利等各國共產主義運動內引起波瀾。在俄國,爭論分別表現在老布爾什維克(主張a)與托洛茨基反對派(主張b)之間;在中國,爭論分別表現在中國共產黨(主張a)與托洛茨基反對派(主張b)之間;在日本,爭論分別表現在講座派(親日本共產黨;主張a)與勞農派(主張b)之間;在匈牙利,爭論則分別表現在盧卡奇(主張a)與匈牙利共產黨主流派(以庫恩貝拉為代表;主張b)之間。

如果先不考慮術語,而考慮術語所指涉的範疇,便首先必須考慮上述幾個範疇──革命性質、革命動力、革命任務、專政,等等──之間的聯繫是否被1924年的許、瞿等人所認識。特別是他們是否認識到取得「政權」的重要性,以及「政權」性質與革命性質之間的聯繫。

然而「政權」恰恰是表6-1所列論者所完全沒有說明的問題。

表中唯一支持「路線I」的瞿秋白並沒有提到「政權」問題。這可以理解為忽略,因為他在此之前才撰文討論「專政」與民族解放之間的關係。[37]

支持「路線II」的其他所有人也沒有提及「政權」問題。但既然所有人都沒有提到這個問題,就很難簡單視為忽略。必須進一步考慮「政權」問題究竟是否在他們的問題意識之中。雖然許乃昌仍然可能以兩種專政之間的選擇──也就是在馬克思主義的問題意識下──作為衡量兩條路線的標準。然而主張廢除國家政權本身的無政府主義可能是「路線II」身後更大的思想背景。擺在許乃昌等人之前的兩條路線也許並不是政權與政權(比方兩種專政)之間的選擇,而可能是要不要政權的抉擇。也就是基於無政府主義對於革命的設想而支持一條沒有專政(或他們認為沒有專政)的路線並否定支持專政的路線。也許此時之抉擇恰恰再現了1907年以來中國無政府主義運動對於「以暴易暴」的否定。

2.許乃昌眼前的「國民革命」形態是否影響他的選擇?

十月革命的經驗使得此後受共產國際指導的馬克思主義者更加確定專政的必要性,必須先奪取政權再說。僅僅這一點就使得馬克思主義者與無政府主義者產生相當的距離。並使馬克思主義者與積極奪取全國政權的國民黨有合作的可能。然而共產黨與國民黨當然不可能共同為了以「無產階級專政」為目標的社會主義革命而合作。就國共基於「國民革命」而實現的合作來說,其最初設想與實踐(奪取政權、國家統一、反對帝國主義)都屬於「民主主義革命」的範圍,但更窄。因為僅僅及於「上層建築」的變革而不打算立即改變「經濟基礎」。以中共來說,「民主主義」從「二大」(1922)以來成為正面使用的用語。但至1927年國共分裂之前,中共為了國共合作,曾技巧性地在許多文獻中以三民主義中的「民權主義」代稱「民主主義」。這種代稱恰恰體現他們把「民主主義」的內容限制在上層建築的範圍之內,因為必然觸及「經濟基礎」的「民生主義」恰恰不在「民主主義」之內。此外,當時也主要在上層建築的範圍內理解「封建」(即民主主義的對立物),比方「封建武人」(即軍閥)及其「封建割據」,[38]後來所著重的農村「封建」生產方式或社會形態在當時僅是萌芽。[39]

雖然國共兩黨都把上層建築的變革作為國民革命的目標,但對實現這個目標的手段卻有不同設想。國民黨所設想的國民革命,是一種必須以軍隊與軍事行動統一全國的革命(比方東征北伐),本質上是武裝鬥爭;共產黨所設想的國民革命,則是透過「國民會議」以建立民眾政權的革命,本質上是民眾運動。[40]從許乃昌的文章來看,他很清楚國民黨所設想的那種國民革命。因此他把反對「國際資本帝國主義和本國軍閥政治」、「民主革命」、「北伐」,通通視為「國民革命運動」的內容。[41]

但是,如果許乃昌也清楚共產黨所設想的另一種國民革命,那末這種國民革命所具有的內容,是否也可能成為他反對在台灣進行「國民革命」的原因?比方,如果許乃昌把「國民會議運動」看成是與他所堅決反對的「台灣議會設置請願運動」同類的東西,他怎麼可能會接受「國民會議運動」式的國民革命?

如果真是如此,民主主義、國民革命、台灣議會設置請願運動、國民會議運動的差異馬上就被弭平。因為它們通通都是資產階級的運動、甚至只是及於上層建築的運動。如果真是如此,也許就可以說明許乃昌何以會在〈台灣議會與無產階級解放〉之中同時否定請願運動與「民主主義」、何以認為「民主主義」除了「革命」之外還可「建設」(聽起來是一個比較和平的字眼)──因為請願運動就是「民主主義」。同時也可以說明《平平旬刊》強烈否定代議制、台灣議會設置請願運動,以及民主主義的背景。

當社會主義思還處於傳播期,在東方各地共產黨都尚未與群眾建立廣泛聯繫的時代背景之下,許乃昌未能在「純正」的馬克思主義或中共的問題意識之下提出問題並解答,是合理的事情。[42](然而什麼才叫「純正」?這也很值得質疑。)就好比平平同人「少峰」以1920年陳獨秀(1879-1942)反對「民主主義」的言論作為中國可以直接進行社會主義革命的論據之時,陳獨秀卻已轉軌支持了「民主主義」。[43]兩者之間的落差,反映了中共當時理論影響力的限制。

當然許乃昌與瞿秋白的對話,仍可能是在馬克思主義的問題意識下進行的討論。許乃昌不見得沒有認識到「民主主義」對於無產階級的意義,[44]甚至他可能也知道無產階級專政的重要性。真相終究已然無法證實,只能揭示各種可能性。許乃昌與瞿秋白在台灣革命性質上的對話在台灣馬克思主義思想史上無疑具有劃時代的意義。

有一點是有趣的:瞿秋白只與許乃昌爭論兩條路線,而不討論「整個民族的無產階級化」是否正確。雖然無法揣度瞿秋白此處留下空白的原因,但與「整個民族的無產階級化」類似的觀點,卻是中共內部也曾存在的。負責中共北方黨務的李大釗(1889-1927)曾把中國看做是被「世界的資產階級」所壓迫的「世界的無產階級」:[45]

國內的產業多被壓倒,輸入超過輸出,全國民漸漸變成世界的無產階級……在一國的資本制下被壓迫而生的社會的無產階級,還有機會用資本家的生產機關﹛生產工具﹜;在世界的資本制下被壓迫而生的世界的無產階級,沒有機會用資本國的生產機關……這就是世界的資本階級壓迫世界的無產階級的現象,這就是世界的無產階級尋不著工作的現象。歐美各國的經濟變動,都是由於內部自然的發展;中國的經濟變動,乃是由於外力壓迫的結果,所以中國人所受的苦痛更多,犧牲更大。

無論許乃昌還是李大釗,他們都用階級對立來描述民族對立;甚至認為這兩種對立將確實在實際生活中重合。這種極端強調「階級鬥爭」、或把「階級鬥爭」加以不斷引伸或者渲染的作法,可能並非偶然。就在中共接受共產國際的建議而放棄以「階級鬥爭」為主的社會主義革命,轉與資產階級民主派(特別是國民黨)進行「民主主義」的合作之時,黨內外都曾引起關於中國革命性質的爭論(如同許、瞿兩人的對話)。其中最反對中共的民主主義革命的勢力,恰恰存在於以北京為中心的北方共產主義運動中,也就是許乃昌在〈歐戰後的中國思想界〉與中共並列說明的「異端」共產黨──「今日派」。

3.比較:異端共產黨「今日派」與中共之間的革命性質論爭

中國共產黨創建史長期以來都在「南陳(獨秀)北李(大釗)」的單一脈絡中說明。在這種認識裡,中共是由各地「共產主義小組」進行組織準備之後才於1921年「一大」正式建黨。近年的研究則突破此傳統觀點。楊奎松、石川禎浩等學者指出,「南陳北李」並非中國共產主義運動的唯一脈絡;各地所進行的組織準備,也並不僅僅是被矮化描述的「共產主義小組」而已。當時確實在各地存在著這樣那樣的「共產黨」。只是陳獨秀、李大釗的組織得到共產國際的最終承認才吸納或消滅了那些非正統的異端「共產黨」。比方石川禎浩所專門研究的、由「黃介民」、「姚作賓」所建立的「大同黨」。

「今日派」就是這類異端共產黨,然而迄今少有研究。他們在1922年前後,以《今日》雜誌為中心,建立起被中共稱為「今日派」的團體,領導人則是國會議員胡鄂公。胡鄂公(胡南湖,1884-1951),湖北江陵人,辛亥首義功臣。在一九二○年代前期,曾任眾議院議員、北京政府官員。受到十月革命的影響,胡鄂公及其周邊友人逐漸左傾。[46]1922年2月15日,胡鄂公組織發行了馬克思主義宣傳刊物《今日》(月刊)。[47]這份刊物在中國馬克思主義傳播史上有重要意義,是最早將《哥達綱領批判》、《家庭、私有制與國家的起源》等經典文獻翻譯刊行的園地。

據今日派呈交共產國際的報告稱,1922年2月16日,「中國共產主義同志會」正式成立。胡鄂公任中央執行委員會書記。據言建立起遍及全國九省十二個地區、共一萬正式會員的組織。[48]許乃昌於1923年指出:[49]

今日黨(又名共產主義同志會)與社會主義青年團都是馬克思主義者的團體。胡南湖先生及鄺摩漢先生乃其中堅人物,其下有五十餘名熱誠的黨員,其中還有八九名女性黨員。北京天津一帶都屬此黨的勢力範圍。

鄭超麟(1901-1998)則回憶:[50]

當時中國除了共產黨以外,北京還有一個馬克思主義的組織,出版了《今日》雜誌,領袖是國會議員胡鄂公。

8月15日,《今日》登出〈馬克斯主義研究會宣言(附簡章)〉的啟事,宣告「馬克斯主義研究會」成立。[51]因此,當胡鄂公的「馬克思(斯)主義研究會」,與李大釗等「正統」中國共產黨的「馬克思(斯)學說研究會」(1921.11.17公佈發起啟事[52],實際建立期間則可能更早。[53]這是中共建黨前後最知名的馬克思主義思想團體),並列於「反帝大聯盟」的參與團體時,並非名稱恰巧相似或抄錯。[54]只是目前的中共創建史研究常將「馬克斯學說研究會」混同於「馬克斯主義研究會」。[55]值得注意的是,在現存的「正統」派「馬克斯學說研究會」的會員名錄中,也可以看到台灣人的名字:一個是名為「王錚」的「台灣基隆」人,單位記為「北大文學院」,另一個則是前面章節討論范本梁(1897-1945)時所連帶提及的謝廉清(1903-1961)。其姓名記為「謝連清」,出身地記為「台灣」,單位則記為「廈門集美」。[56]「廈門集美」也就是台灣社會運動史上許多運動者(比方翁澤生,1903-1939)曾學習過的廈門集美學校。[57]雖然謝廉清列名於「正統」派的「馬克斯學說研究會」,但他與「今日派」也有關係。下一章將討論這個問題。在此,先把「今日派」的故事繼續說下去。

「今日派」一語典出於1922年12月27日出版的中共中央機關刊物《嚮導週報》。在《「今日」派之所謂馬克思主義》一文裡,作者「田誠」點名批判了《今日》與胡鄂公。不過「田誠」的批評實是反批判,因為今日派反對國共合作並首先攻擊了共產黨與陳獨秀。自1922年7月召開的中共「二大」之後,中共便正式把「一大」認為中國可以直接進行社會主義革命的路線,轉換為先進行民主主義革命,再進行社會主義革命的兩階段革命論。9月,陳獨秀於中共機關刊物《嚮導週報》第2期發表〈造國論〉一文,將中共的路線轉換公開化,因為這篇文章公開號召無產階級與資產階級(而不是農民)進行「兩階級聯合的國民革命(National Revolution)」。「兩階級聯合」體現為共產黨與「民主派」的合作;而當時中共所認定的「民主派」,就是中國國民黨。

中共的改弦易轍引來「堅持」馬克思主義原則的今日派之批評。其批評集中於1922年12月8日出版的《今日》第2卷第4期。[58]同人熊得山(1891~1939)反對中共「同民主派的國民黨共同建立一個民主﹛主﹜義的聯合戰線」,並認為中國未必不能直行「社會革命」。他只有一句感想:「馬克斯主義啊!你在中國多麼倒霉!」[59]由於陳獨秀在中共黨內的領導地位,使其成為今日派的箭靶。今日派同人「初民」甚以「陳仲甫派」(陳獨秀派)指稱中共,「因為大家深知道陳獨秀先生,總算是共產黨裡面的中堅」。[60]

但中共方面卻只有前述「田誠」發表一篇文章回敬。「田誠」指責率領「共產主義同志會」的胡鄂公不過是北洋政府的扈從者。「田誠」認為只有「中國共產黨才能代表中國的馬克思主義的發展」,「個個真實的馬克思派現在都應該跟著中國共產黨去贊助國家主義的革命運動才是。」[61]文中所謂「國家主義」應理解為相對於「社會」的「國家」,也就是追求國家統一與反對軍閥割據。

鄭超麟指出:「《今日》雜誌站在左的立場,反對中國共產黨加入國民黨,《嚮導週報》回答它,指出胡鄂公在北洋軍閥御用的國會裡當議員;胡鄂公則徵引列寧在新著的《左派幼稚病》中議論議會運動的話替自己辯護。」[62]當時對中共的路線轉換提出質疑者其實不只今日派,[63]但中共只對今日派提出嚴厲批評。然而爭論並未引起大波瀾。也許中共除了批評之外,更重視團結;或許今日派也是如此(更何況胡鄂公的議員身分也使今日派處於尷尬地位[64])。實際上,今日派旋即合流於中共的黨組織,[65]不再公開反對「民主的聯合戰線」。不過「反帝大聯盟」遺下的文獻顯示胡鄂公及其同人直到1925年底都還在宣稱以「社會主義」革命──而非中共所主張的「民主主義」革命──反對「帝國主義」。[66]或許胡鄂公為首的今日派份子,終究沒有完全接受中共中央的見解。

胡鄂公加入中共的時間可能是1923年底。[67]鄭超麟推測,當時的共產國際曾有意調解中共與今日派之間的矛盾。[68]假使共產國際對今日派之重視確為史實,也並不令人意外。因為除了今日派所自稱的實力外,具有眾議院議員身分的胡鄂公更是中蘇建交的早期支持者。當時胡鄂公甚至有過中蘇建交與國家制憲同等重要的言論。[69]但無論共產國際是否極力撮合中共與今日派,胡鄂公都因長期保持秘密黨員身分而不為人知。[70]胡鄂公的後續經歷則多與地下工作有關。夏衍(1900-1995)回憶,1927年,「國民黨北京特別支部書記」胡鄂公自楊度(1874-1931)得到情報,向李大釗等人告知張作霖即將抄入蘇聯大使館。惜功虧一簣,李大釗壯烈犧牲。[71]三○年代,胡鄂公繼續進行地下情報工作。抗戰勝利前夕脫黨並於1949年來到台灣,[72]1951年逝世於台北。[73]

第三節、結論

1.如何決定革命性質

主張「整個民族的無產階級化」論的社會主義者的問題意識大致如下:一是自己的進步運動是否可能,二是既存的社會運動是否具有進步性。甚至,當既存的社會運動沒有或失去進步性時,還必須面對運動參與者是否仍有進步性的問題。前兩個問題是台灣社會主義者所共有的基本問題,後一個問題則是共產國際陣營底下的共產主義者才有的問題。

當時台灣社會主義者的「整個民族的無產階級化」論以「勞/資」階級分化為核心。並把問題集中在無產階級能否成長以及資產階級究竟會成長或破產。階級數量被他們視為階級力量的體現,因此他們不但論證無產階級可以分化而出,甚至極力論證可以大量分化而出。從用語的使用來看,當時的台灣社會主義者描述「路線I」時的常用語常常突顯革命動力(比方「無產階級運動」),這與日後突顯革命任務的規範化用語(如「社會主義革命」)大不相同。這一變化與周恩來所曾回顧的一個歷史轉折是相合的:「後來才知道:應以革命任務來決定革命性質,而不是以革命動力來決定革命性質。」[74]但當革命性質真的由革命任務去決定時,無論是「無產階級運動」或是「社會主義革命」,都讓位給了透過革命任務而被表述的「路線II」,即「民主主義革命」。這種變化是與後來的運動日趨認識到無產階級無法大量分化而出相聯繫的。

雖然後來的運動認識到無產階級無法大量分化,但他們並沒有像1923年的許乃昌或1924年的佐野學那樣,從世界革命的角度來論證革命。因為在世界革命由於種種因素而日漸難以實現的狀況下,排除世界革命的因素以考慮一國之內的革命性質,成為很現實的問題。有些人將這種現實性視同妥協,但其中其實也包含如何直接投入戰鬥。誠如主張匈牙利進行民主主義革命而遭共產國際打壓的盧卡奇所言:[75]

人們仍舊普遍認為,由於匈牙利早在1919年就存在過一個蘇維埃﹛社會主義﹜共和國,所以,從歷史上講,採取這種後退的﹛民主主義共和國﹜步驟是沒有可能性的。

當我認識到……無產階級革命和資產階級民主革命之間,只要它是真正的革命,就沒有隔著一堵萬里長城的時候,我已到了我能夠自由行動的領域,……

這裡還須考慮一個問題,也就是「無產階級」這樣的概念(從而「無產階級化」)賦予了當時的台灣社會主義者以什麼樣子的感覺,以及他們為何從當時的台灣經濟狀況中感受到那樣的感覺。他們感受到的也許是種整個民族普遍貧困化的趨勢,而「無產階級」這樣的概念也許正能說明他們對於這種趨勢的感覺。其實無產階級就是工人階級。「無產階級」著重說明生產者同生產資料之間的分離,「工人階級」則著重說明「無產階級」重新與生產資料在僱傭勞動的生產關係之下的相結合。當時的台灣社會主義者之所以普遍使用「無產階級」的概念(從而「無產階級化」),也許正是著眼於生產者同生產資料之間的分離,只是,這一分離並未產生相應的結合。

「整個民族的無產階級化」再現出1848年《共產黨宣言》所勾勒出的「無產階級/資產階級」兩階級決戰的預期畫面;在《宣言》中,多數階級都將破產而加入無產階級的陣營。「整個民族的無產階級化」也再現了恩格斯於1845年發表的《英國工人階級狀況:根據親身觀察和可靠材料》的觀點:[76]

隨著小資產階級的不斷破產,隨著資本迅速地向少數人的手裏集中,無產階級的人數將按照幾何級數增加起來,使整個民族,除少數百萬富翁外,很快都成為無產階級。但是,在這種發展的進程中必將有這樣一個時機到來,那時無產階級將看到,他們要推翻現存的社會秩序是多麼容易,於是革命就跟著到來了。

這種再現也許是向馬克思主義的回歸。但若以更歷史的方式說:其所回歸的對象,也可能是革命者在馬克思主義生根萌芽於任何嶄新的時空環境之時,常把客觀形勢估計得更樂觀的那種憧憬。

2.為何、如何論證資產階級的革命性

當時台灣社會主義者對於資產階級及其運動的考察,不只從資產階級在萌生與破產之間所出現的數量變動入手,而還著眼於台灣資產階級與日本資本主義之間的關係。一方面,他們認為兩者本質上必然共謀;另一方面,遽變的歷史事態又推翻這種先驗推測。簡而言之,無論以何種「經濟」的概念與邏輯包裝運動者對兩者關係之判斷,都難以擺脫歷史事態所造成的影響。請願運動的資產階級恰恰由於資產階級之請願運動的被打壓(治警事件)而獲同情。也許正因如此,戰後的歷史學解釋便不再將台灣「資產階級」視為「資產階級」本身,而從非資本主義的存在定義這個階級,比方凃照彥(1936-2007)所謂的「本地資本」;[77]或者先從這個階級的實際作為來探索這個階級的實際性質本身,比方若林正丈所謂的「本地地主資產階級」。[78]

「整個民族的無產階級化」最重要的理論進展是將本土資產階級及其運動切割開來:一方面其否定本土資產階級的請願運動,另一方面則肯定參與請願運動的本土資產階級。肯定某部分本土資產階級具有進步性,從而論證整個民族都可以成為革命動力。這是台灣社會主義運動史上的重大理論進展。其實瞿秋白與許乃昌的設想本質沒有不同,因為瞿秋白的革命方案也以整個民族為革命動力。兩者的關鍵差異在於:瞿秋白不以各階級差異的泯除作為論證的基礎,而是把各階級聯合從而以整個民族為範圍的「國民革命」作為他所推薦的方案。

就「國民革命」是共產國際要求中共所推動的運動而言,瞿秋白的推薦是暫時壓制住托洛茨基派的共產國際主流路線的反映。然而許乃昌的「整個民族的無產階級化」卻絕非共產國際的觀點。因此許乃昌與瞿秋白的對話並不能簡單看成共產國際內部爭論(斯大林的「民主專政」路線/托洛茨基的「無產階級專政」路線)乃至中國共產主義運動內部爭論的反映。必須同時考慮其中的自發性,甚至必須考慮許、瞿兩人所各自支持、反對的對象的歷史實態。雖然許多爭論都能體現「國際」的共性,但在不同的時空條件下,這種共性可能僅僅屬於形式,內容卻不盡相同。今日派與中共之間的論戰就是最好的例子。兩造在兩種革命性質間的爭論並不完全來自於「國際」。之所以不完全,在於中共是「國際」支部,而今日派只是異端。所以今日派對於中共接受「國際」指令而轉向「民主主義革命」的反應,也許更適合以「基本教義派」的態度來說明。也因此,發生在今日派與中共之間的論戰,恰恰體現「論爭」本身所必有的多樣性。也就是說:雖然現象上看起來像是發生在「國際」內部的論爭,本質上卻未必如此。不能看到中共支持民主主義而今日派支持社會主義,就將兩者分別歸類於斯大林派或托洛茨基派。

然而歷史的弔詭也恰恰在此。1924年9月17日,托洛茨基發報致電由前今日派份子所組織的「反帝國主義運動大聯盟」:[79]

反帝國主義大聯盟執行委員會諸君:我以至誠之心歡迎你們反帝國主義運動的計畫,這種帝國主義現在正在做最後的預備以奴役中國。反帝國主義運動的進步,端賴中國勞動群眾和忠於人民的智識階級的團結和自覺心的增長;而各國革命的無產階級之自覺的援助,及世界帝國主義寇賊間不可免的衝突,也在在都足以促你們運動的成功。蘇維埃大聯合國,忠於他的創造者列寧大師,是完全站在被壓迫的民族這一邊而反抗壓迫者的。帝國主義者在中國的侵凌侮辱,致使中國人民全向排外的方向走,以為凡外人都可恨,凡外來的事物也都可恨。但未免陷於敵友不分的狹義愛國主義的弊病。中國的革命健兒,應該使人民辨識各帝國主義的國家之內都含有明顯的兩個基本階級,即資本主義的有產階級與革命的無產階級。只有與全世界勞動階級聯合起來,中國的民治主義﹛民主主義﹜才能驅除帝國主義的侵掠和加於中國民族獨立的危害。我希望在最近的將來能詳細論列這個有關於全世界的大問題,援助中國民族的解放運動,是每個革命者的責任,而反帝國主義大聯盟委員會諸君所肩的責任尤其重大。

此文是否為托洛茨基最早致電中國的文獻,尚不可知。不過托洛茨基在電文中所提到的「希望在最近的將來能詳細論列這個有關於全世界的大問題」是什麼呢?是否正是他始終懷抱心上的「不斷革命論」?歷史讓蘇聯的托洛茨基與中國的今日派的相遇成為一種預示。當托洛茨基再次出現在中國革命上,今日派與「陳仲甫派」之間所爭論的問題,就成為「陳仲甫派」與中共之間論爭的主題了。

3.餘話:許乃昌的蘇聯之行

雖然許乃昌在東方大學的學習狀況尚不可知,但當時滯留蘇聯的日本共產主義領袖片山潛(1859-1933)曾向謝雪紅(1901-1970)提及許乃昌拜訪自己之事。[80]然而許乃昌在1925年夏天便離開了蘇聯,留蘇的時間很短。按謝雪紅的說法,許乃昌的離開是「脫黨」。[81]

日本警察機關的記述如下:[82]

……當時感到以前之所想像與現實頗有差距而失望,於是在本年﹝1925﹞五月三日於同地出發,稱經上海而歸國,八月二十六日進入東京並居住於前述地址,現在正準備進入正則英語學校就讀。[83]

許乃昌自己供述的材料似乎也可提供佐證:[84]

我因耽溺於閱讀山川均的著作而嚮往俄國,以著永居於彼的決心而與一位中國商人在無護照的情況下抵達海參崴,又因善操中國語而能以中國洗衣工人的身分矇過官憲而抵莫斯科,在當地,找到相識的中國人(洗衣業者),由他介紹而到「瓦斯金」(ワスキン)村的國營農場工作,月薪五十盧布,一天工作八小時,居住於國營宿舍,房租每月兩元,三餐在叫做「可培拉」(コペラ)[85]的消費合作社所經營的餐廳裡解決,每月繳十八元,每日菜色幾乎相同;早餐是麵包、牛油,午餐則是通心麵附湯,晚餐以麵包配肉為通例。依據工農政府的勞動法規定,乃是八小時勞動,但實際需要工作十小時左右,我因年少的原因,只做八小時。工資一般成年人是月薪七十盧布,但有人發牢騷謂之還不及革命前的三分之二。赴俄之前,以為對於俄國勞動者均對勞動問題等都有認識,實際上一無所知者仍然很多。也有向政府大為謾罵者,因此在同宿者中,還有人受到「格別烏」之調查。然而大部分都是放任狀態。聽說現在政府為了消滅過激的團體而忙著,無暇理會惡言謾罵。

雖然不清楚莫斯科有多少日本人,不過,有次因為信件檢查而拜訪了一間有外國留學生的學校(校名不知),認出二位講日語的學生,於是自稱是曾經遊學東京的中國人而向他們攀談,對方也親暱地與我交談,在交談中得知,一位來自於東京南葛的工會,名曰山田,他給了我一本叫做《前進》(進め)的雜誌。另一位則是曾工作於神戶造船廠,叫做本間。對我看穿俄國工農政府不是無產階級的天下,而是共產黨之天下的看法,有所了解,並對黃種人被侮蔑的態度也起了不少反感。

工農政府當初在中國人與朝鮮人之間竭力宣傳,但已認定中國工人是天生的守財奴,終究不會遵奉共產主義而予放棄;此前在莫斯科,要中國人組工會,朝鮮人也得到不少宣傳費,錢是花了,卻一無所成,這種失信之人輩出的狀況,已到信用掃地的地步。

俄國的出入境對於日本人而言,頗為嚴格,但對中國人、勞動者等則極為寬鬆,住在西伯利亞的官員大都通曉中國語,所以只要說是中國人,就用中國話簡單地問一些入國目的即可。如前述,我入國時沒有簽證,出國時也不需什麼出國證明等,滯俄期間,曾以將近兩個星期的時間前往柏林訪友,此間只借了中國人的工會會員證即可。在前述教育外國留學生的學校之廣場,曾聽到片山潛的演說,他講的是英語,聽不太懂,片山除了經常旅行於各地,幾乎不做什麼事,實處可有可無的地位,一般來說,在俄國,年輕能幹者受歡迎,年老者則相反。

在俄國過著最安樂生活的人,是留俄的外國留學生。因為不工作而能生活者,實在只有他們而已,前述的山田、本間兩位,其穿著也頗為瀟灑。

如果考慮到許乃昌日後仍然持續參與社會主義運動、如果考慮到許乃昌迴避或隻言不提許多事實(比方他在東方大學的學習以及他與片山潛的親自會面),那末這份通篇以批評構成的材料自然有實有虛,是許乃昌選擇性的供述。據郭杰與白安娜所見材料,許乃昌罹患肺結核才是他提早離開的重要原因。[86]因此歷史的複雜性就在這些虛實之間。雖然許乃昌直到1927年都還在參與社會主義運動,後來卻突然全面退出。如果從他上面的供詞來看,日後的退出也許早有萌芽之兆。然而許乃昌的社會主義者生涯也伴隨著這種逐漸萌芽的念想而繼續進行。許乃昌作為1926至1927年間的「中國改造論爭」左派主將與1927年的東京台灣青年會左轉的領導者而走向另一個高峰。[87]對於歷史的當事人來說,許乃昌不可能預期他日後的選擇與去向。但在1924年這個關口,許乃昌作為殖民地台灣第一個留學蘇聯者,以著十七、八歲的年紀獨闖蘇聯並以台灣人之出身首次向共產國際直接提交關於台灣情況的報告,無論如何都是一次空前的壯行。

[2] 《台灣社會運動史》謂許乃昌是由陳獨秀(1879-1942)推薦下而赴蘇(台灣總督府警務局, 1989a: 245)。郭杰與白安娜則根據共產國際檔案而謂其由中共及共產國際送往蘇聯(К. М. Тертщкий, 2005: 61)。

[3] 關於許乃昌進入蘇聯所使用的身分,《台灣社會運動史》謂之「以中國人的身分」(台灣總督府警務局, 1989a: 245)。簡炯仁親訪許乃昌(1975.7.27),謂其以「日本殖民地」台灣的名義前往(簡炯仁, 1997: 50)。然而簡炯仁所引許乃昌的口述多有錯誤(比方組織的名稱屢誤),且如本章正文所引史料,許乃昌向日警供稱自己自稱中國人而入蘇,故《台灣社會運動史》恐較確實。

[4] 關於許乃昌到底進入蘇聯何所學校學習,《台灣社會運動史》曾有兩種記載:一個是莫斯科中山大學,另一個是莫斯科某共產主義學校。孫中山在1925年逝世,為了紀念他才有中山大學。所以《台灣社會運動史》中另外記載「進入莫斯科某共產主義學校」的說法較為保守而正確。郭杰與白安娜根據共產國際檔案,證實許乃昌進入莫斯科「東方勞動者共產主義大學」(К. М. Тертщкий, 2005: 61)。

[5] 外務省記錄(1925e)。《台灣社會運動史》指出,許乃昌進入蘇聯的時機,可能是同年8月或10月進入蘇聯(台灣總督府警務局, 1989a: 38, 245; 1989c: 3)。但就許乃昌交給日本警方的供詞來看,8月應為正確者。

[10] 維經斯基的報告對於台灣社會運動只有略微提及,他認為運動尚未擴散到群眾之中,並只限於林獻堂之類的資產階級或政府雇員(可能是指低階職員)的圈子內。見:“Справка о Тайване” (1923.8.1),收錄於К. М. Тертщкий(2005: 258-265)。按維經斯基寫作該報告的時間,當時其人正在蘇聯國內(周利生, 2004: 99-102)。

[11] 比方,它把唐景崧寫成唐景和,台灣民主國寫成台灣共和國。

[13] 秀湖生﹝許乃昌﹞(1923a: 38)。「以……為前軀」似乎是許乃昌慣用的寫法,他在1922年甚至寫過這樣的句子:「我們讀著東西各國的文學史,若有幾個偉大的作家在文壇上活動,同時必定有相當的批評家在那裡做前驅。」(許秀湖﹝許乃昌﹞, 1923b: 4)。

[18] 馬克思《資本論》把「資本集中」下的階級分化放在「資本主義積累的一般規律」中說明:「社會總資本這樣分散為許多單個資本,或它的各部分間的互相排斥,又遇到各部分間的互相吸引的反作用。這已不再是生產資料和對勞動的支配權的簡單的、和積累等同的積聚。這是已經形成的各資本的積聚,是它們的個體獨立性的消滅,是資本家剝奪資本家,是許多小資本變成少數大資本。這一過程和前一過程不同的地方就在於,它僅僅以已經存在的並且執行職能的資本在分配上的變化為前提,因而,它的作用範圍不受社會財富的絕對增長或積累的絕對界限的限制。資本所以能在這裡,在一個人手中大量增長,是因為它在那裡,在許多人手中喪失了。這是不同於積累和積聚的本來意義的集中。」「資本的這種集中或資本吸引資本的規律,不可能在這裡加以闡述。簡單地提一些事實就夠了。競爭鬥爭是通過使商品便宜來進行的。在其他條件不變時,商品的便宜取決於勞動生產率,而勞動生產率又取決於生產規模。因此,較大的資本戰勝較小的資本。其次,我們記得,隨著資本主義生產方式的發展,在正常條件下經營某種行業所需要的單個資本的最低限量提高了。因此,較小的資本擠到那些大工業還只是零散地或不完全地佔領的生產領域中去。在那裡,競爭的激烈程度同互相競爭的資本的多少成正比,同互相競爭的資本的大小成反比。競爭的結果總是許多較小的資本家垮台,他們的資本一部分轉入勝利者手中,一部分歸於消滅。除此而外,一種嶄新的力量──信用事業,隨同資本主義的生產而形成起來。起初,它作為積累的小小的助手不聲不響地擠了進來,通過一根根無形的線把那些分散在社會表面上的大大小小的貨幣資金吸引到單個的或聯合的資本家手中;但是很快它就成了競爭鬥爭中的一個新的可怕的武器;最後,它變成一個實現資本集中的龐大的社會機構。」(馬克思, 1975a: 696-687)

[22] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第四十回)。並見本研究第五章。

[24] ➊「韓國無論資本家,無論勞動者,各不能以自身力量形成獨立階級。僅僅以民族而論,都是被壓迫者,﹛被﹜搾取者而已。」(尹蘇野﹝尹滋英﹞, 1924: 2)

➋「他們的財產是一天一天的消耗,所以現在台灣是分不出什麼資本家和勞動者,自然而然台灣的資本家和勞動者的階級爭鬪是不成問題的。」(真一, 1924b: 5)

➌「比起日本的第四階級。中國的勞動者也不見什麼大區別。」(貞, 1924: 4)

[25] ➊「我看若是長久下去,保不住十年二十年之後,台灣三百多萬人民,怕都要變成日本資本主義腳下的無產階級勞動者。」(真一, 1924b)

➋「照目前狀態演譯﹝繹﹞下去,不僅女人會全為奴隸,男人也很可慮」;「當歐戰初終時,經濟膨脹得過甚,都還不覺苦:及至經濟反動襲來,所謂台灣資產家遂一變而為中產階級,再變為破產者。」(真一, 1924c: 4)

➌「台灣受了日本的政治掠奪,受了日本資本家的無形榨取,窮人要漸次無立身之地,從前的發財人也要變到與窮人同等地位。」(貞, 1924: 4)

[26] 吳叡人評價1923年許乃昌〈台灣議會與無產階級解放〉云:「台灣人全體的解放:戰前台灣左翼民族運動的思想遺澤。從許乃昌在1923年提出『第四階級』論,主張台灣民族解放運動應以廣大的農工階級為主體開始,歷經1926-27年的中國改造論爭、文協左右分裂、1927年台灣民眾黨的成立,到1928年台灣共產黨成立為止,台灣民族主義的『台灣人』概念,隨著左翼挾『階級民族』觀念步步進逼而持續擴張。1927-28年以後,儘管仍有種種爭議,『台灣人全體的解放』已成為左右派的共同目標。」(吳叡人, 2006: 100)吳叡人的詮釋有誤。因為1923年的許乃昌恰恰認為,無產階級(即「第四階級」,不包括農民)在台灣所佔少數,而不是「廣大的農工階級」。即便是1924年的許乃昌,其「整個民族的無產階級化」觀點下的台灣人民也只是在將來才會無產化。因此無產階級始終不是現實多數的存在。

[27] 佐野學(1923c)。關於民族運動,還可參考佐野學(1923a)對於「國民運動」的分析。

[32] ➊「韓國無論資本家,無論勞動者,各不能以自身力量形成獨立階級。僅僅是以民族而論,都是被壓迫者,﹝被﹞榨取者而已。所以在韓國今日的運動,為一民族運動。」「以民族為目的,圖恢復生命自由,此外沒有第三條路可走﹗」(尹蘇野﹝尹滋英﹞, 1924: 2)

➋「假使將來有階級爭鬪發生,就是不外乎台灣人全體和日本資本家的爭鬪。為什麼呢?現在台灣的有產階級已經漸漸保不住他們的財產,結果現在的台灣人全體就是現在和將來的無產﹝階﹞級(現在台灣有產階級也是日本資本家的一種勞動者)因此在現在台灣講資本家就不外乎,在台灣的日本人資本家,台灣總督府就是他們資本家的大本營。總括一句;台灣的階級運動就會變成民族運動,以後的台灣除了民族運動是沒有第二個運動,就是台灣只有驅逐日本人的運動。」(真一, 1924b: 5)

[33] ➊「日本的資產階級顛覆了韓國的封建社會;韓國的民族獨立運動,快會打翻日本的資本主義罷。所以呻吟於日本勢力之下的東亞被壓迫民眾,所組織的協同戰線,在最近的將來,于日本帝國主義的廢墟之上,要建築起自由的東亞社會﹗」(尹蘇野﹝尹滋英﹞, 1924: 3)

➋「台灣也是東方的被壓迫民族,當這印度高麗,比律菲利賓,諸弱少﹝小﹞民族都在猛烈地進行他們的獨立運動,反抗資本帝國主義的時候。台灣若再起來和他們相呼應,做個東方弱少﹝小﹞民族的大團結,我們東力﹝方﹞的社會革命,就快在眼前,世界的革命也就很有希望了。」「共同推翻資本帝國主義的日本﹗這就是你們向自由的路,也就是你們對東洋革命應盡的義務,貢獻於世界革命的功績﹗」(真一, 1924b: 5)

[35] 若要評論「整個民族的無產階級化」的機會主義傾向,或可參照曾出現於朝鮮共產主義運動中的「朝鮮延長論」。由於朝鮮共產主義運動的長期分裂、派系鬥爭,與朝鮮半島本地持續的白色恐怖,大量朝鮮共產主義者流亡滿洲(東北)。當時一種流行的觀點認為,因為支配滿洲的主要力量與朝鮮一樣都是日本資本主義,所以滿洲就是朝鮮的延長;換言之,朝鮮與滿州都是日本資本主義的延長。因此,在滿朝鮮人應先反日帝,而非反對滿洲當地的封建殘餘勢力(中國封建地主與國民黨軍閥)。1930年3月20日朝共ML派滿洲總局發表《朝鮮共產黨滿洲總局解體宣言》,除了宣示在滿朝鮮共產主義者應加入中共外,《宣言》更特別批判了「朝鮮延長論」,要求朝鮮共產主義者也應反對滿洲當地的封建殘餘勢力。不過1930年9月中共的一份黨內指示更明確地指出「朝鮮延長論」的本質問題:「有些在滿自命為朝鮮共產主義者(民族主義者當然更如此),認定東滿的延邊和朝鮮一樣在日帝國主義統治之下,實際是朝鮮的延長與擴大,唯一的敵人只有日本帝國主義。這完全是脫離了階級的立場狹隘的民族主義的觀念。實際上延邊是東滿的一部份,政治、經濟、軍事的組織系統與奉系軍閥國民黨的統治完全不可分離。中國的地主豪紳封建勢力更是直接剝削與壓迫延邊群眾的敵人。延邊是朝鮮延長的理論避免了與中國統治階級的衝突,離開了階級的立場根本就沒方法解決延邊的群眾(的問題)。」(李鴻文, 1996: 78-82, 108-109)。「朝鮮延長論」認定日本帝國主義是要打倒的敵人,卻迴避了封建殘餘勢力,這就使民主主義革命被隱沒或被取消。可以說,克服這些問題的《宣言》正是一份具有組織要求的民主主義革命綱領。而那個將台灣視為「日本資本主義的延長」、認為「應當站在日本資本主義的發達形勢,應當自日本資本主義的發達形勢出發」的「整個民族的無產階級化」論,或許正有同樣的毛病。而且,台灣也曾出現過類似於「朝鮮延長論」的見解。連溫卿即曾指出:「台灣的產業雖有被促進發達,但其實是表現著日本資本主義發達的延長,而同時為台灣人由台灣產業界失墜的第一步。」(連溫卿, 1928a: 13)。

[37] 瞿秋白回應許乃昌之前才剛剛在另一篇文章中說明無產階級專政(當時稱為「無產階級獨裁」)的作用。顯然他的理論認識中是有「專政」的:「只有無產階級獨裁制有了保證之後,民族間的歡喜及自由才算有了保證」「無產階級獨裁制若有動搖,那利於壓迫弱小民族的地主資本家必然要復辟,民族自由仍舊要受摧殘。」(瞿秋白, 1924: 合訂本頁755)

[38] 關於把「封建」理解為上層建築之存在的問題,可參見德里克的討論(Dirlik, 2005a: 48-49)。德國學者羅梅君(1997: 73)也認可德里克的見解。

[39] 如:「中國享有土地及使用土地的制度在經濟上有一種半封建半宗法的階級關係。」(中國共產黨擴大執行委員會, 1989: 247)又如:「中國民族革命有兩個特點:他是繼續或完成辛亥革命,這個革命的內容是反對封建的經濟關係,反對封建的軍閥政治。」(中國共產黨第四次全國代表大會, 1989: 337)

[40] 「民眾運動」與「武裝鬥爭」是中共所慣用的術語,若用托洛茨基反對派的術語,那末前者可以表述為「民眾武裝暴動」,後者則可表述為「革命軍」的「軍事行動」。兩者的關鍵差異是武裝組織及其鬥爭是否常設化。因為常設化將導致少部分人從民眾之中游離出來成為軍隊,從而使武裝鬥爭從民眾的集體暴動轉化為軍隊的戰爭。恰恰是這個關鍵差異,促使常設化的武裝鬥爭不可能以馬克思主義所傳統訴諸的對象──工人階級──為載體,因為工人階級不可能完全脫離生產,但軍隊基本上由脫產人員構成。(所以日後的紅軍企圖克服這個問題。)「民眾運動/武裝鬥爭」之間的緊張首先產生在國共合作下的「國民革命」中。用蔡和森的話來說,這是「國民會議/軍事運動」之間的矛盾。蔡和森指出,中共在「三大」(1923.6)之後發表宣言「召集國民會議」,但因當時的孫中山沒有「出頭號召」,「以致這口號不能擴大」,甚至「一般民眾都反對」。孫中山之所以沒有出頭,是因為國民黨「只注意軍事運動」,但這種偏重也導致「革命的浪潮不久就消沈下去。」(蔡和森, 1982: 50-51)當一心執著於北伐的孫中山透過蘇聯的支持而成立黃埔軍校(1924.6.16開學),中共所主導的民眾運動──國民會議運動──也隨著孫中山的北上而以對抗北洋「善後會議」的姿態達到高潮(1924年底至翌年初)。在武裝鬥爭與民眾運動之間的緊張中,孫中山死在北京,「民眾運動/武裝鬥爭」之間的緊張留在他遺言中:也就是「積四十年之經驗」(當然多是武裝鬥爭的經驗),與「最近」才主張召開的「國民會議」(當然是民眾運動)。對於中共來說,真正走上斯大林所謂「以武裝的革命反對武裝的反革命」的武裝鬥爭是1927年8月1日南昌起義之後的事。至於徹底以農村為「武裝鬥爭」之中心──即武裝鬥爭的根據地問題──則到放棄進攻大城市才得到確定。直到1930年前後,以農村為根據地並積極準備進攻大城市,是共產國際的主要方針。此外,對於城市內部的民眾運動(工運、學運),也時常不顧條件地要求罷工或飛行集會。由此而形成了如「(李)立三左傾冒險主義」之類盲動的武裝鬥爭。毛澤東認為,「一九二七年以後的一個長時期中,許多同志把黨的中心任務仍舊放在準備城市起一和白區工作方面。一些同志在這個問題上的根本的轉變,是在一九三一年反對敵人的第三次『圍剿』勝利之後。但也還沒有全黨的轉變。」(毛澤東, 1967a: 509)雖然日本的國民革命研究先驅學者野澤豐首先從學術上將「國民革命」區分為「國民會議」運動以及「北伐」戰爭兩個階段,從而成功地將把運動內部的區分納入學術研究(野沢豐, 1974)。但中共領導層在南昌起義之前如何拿捏「民眾運動/武裝鬥爭」之間的尺度,迄今仍然眾說紛紜。毛澤東認為,「在中國,主要的鬥爭形式是戰爭,而主要的組織形式是軍隊。其他一切,例如民眾的組織和民眾的鬥爭等等,都是非常重要的,都是一定不可少,一定不可忽視的,但都是為著戰爭的。」他總結中共的經驗認為,「我們黨從一九二一年成立直至一九二六年參加北伐戰爭的五六年內」「不懂得武裝鬥爭在中國的極端的重要性」,「在北伐過程中,忽視了軍隊的爭取,片面地著重於民眾運動,其結果,國民黨一旦反動,一切民眾運動都垮台了。」(毛澤東, 1967a: 508-509)托洛茨基派的鄭超麟則有完全相反的見解。他認為,「北伐勝利轉移了一般人對於『革命』的觀念。」「廣大群眾的武裝暴動確實是變成沒有必要了的。」他認為,暴動及其參與者因此而「不過盡北伐別動隊的作用。」鄭超麟並指出,「北伐以前,一般人,至少在上海作風下工作的幹部,對於『革命』還有正確的認識,即認為革命主要是以群眾暴動手段來實行的。黨把主要力量,把優秀的幹部,配備在下層群眾運動上或黨內工作上,次一等的人才派去做政府的和軍隊的工作」,「當時並沒有其他的革命觀。可是北伐問題發生了。上海中央反對北伐。後來北伐居然勝利,而且由北伐引起了更進一步的工農群眾運動,於是一般人,連上海中央在內,改變了原來的革命觀。割據了一個地域,組織政府,編練軍隊,然後出發征伐,以奪取全國政權,──這個方式被視為主要的革命方式;而群眾武裝暴動退入於響應革命軍的別動隊地位。從此,黨就把最好的幹部派去做政府的和軍隊的工作,而留下次等的人做群眾運動了。」(鄭超麟, 2004b: 248, 282-283)

[42] 共產國際脈絡下的民主主義革命綱領,是很晚才在東方各地取得支配地位的指導理論。在共產國際存在的期間(1919-1943),除了1927年前後曾因托季聯合反對派全面反對斯大林路線而導致思想混亂及分裂之外,都認為殖民地半殖民地的革命性質將首先是資產階級民主主義革命。列寧指出:「殖民地革命在最初時期不會是共產主義革命」,「在其發展底第一階段,殖民地革命應當按照帶有純粹小資產階級改良主義各點的綱領去進行,如分配土地等等。」(列寧與斯大林, 1953: 85)就是在資本主義佔統治地位的殖民母國日本,也因共產國際認定日本天皇制政權的封建性格有特殊作用,所以日共自1922年建黨以來幾乎所有綱領(除了曇花一現的「1931年綱領」)都規定日本革命有民主主義革命任務乃至階段(日本共產黨史資料委員會, 1960; 村田陽一, 1986, 1993)。在中國,雖然1921年中共一大提出社會主義革命綱領,卻也隨即在1922年中共二大上被共產國際所克服,轉為民主主義革命綱領。甚至台共的1928與1931年兩份綱領,也規定台灣的革命性質首先是民主主義革命。換言之,共產國際把民主主義革命綱領貫穿在東亞社會主義運動之中。雖然日共也是民主主義革命綱領,但日共除了必須同日本既有且混亂的社會主義思潮鬥爭,還必須同強大統一的天皇國家鬥爭。日本共產黨在1922年7月成立之後,1923年6月便遭到了第一次「大檢舉」;1924年,以山川均為代表的日共領導人不經共產國際同意而自行「解黨」。在此逆境下,日共連自己的綱領都不能傳播到群眾中(市川正一, 1954: 65),人在中國的許乃昌顯然更難了解日共的民主主義革命綱領。當時中共的民主主義革命綱領則有個發展的過程。中共二大改提出民主主義革命綱領之後並未立即系統化;關於綱領系統化的時間至少就有兩種說法。曾是中共早期黨員,後來轉變為中國第一批托洛茨基左派反對派的鄭超麟,認為是1925年1月的中共四大(鄭超麟, 1996: 251-253)。周恩來則認為是1928年6月的中共六大,「六大前,中國黨是不懂這個問題的。」即便「從黨的第二次全國代表大會到第五次全國代表大會,承認中國革命是資產階級民主主義革命。」但是當時對於民主主義革命的認識「實質上是舊民主主義的、是十八、十九世紀的西歐資產階級革命的觀點。」當大革命失敗,思想混亂便馬上出現(周恩來, 1983: 158-160)。無論是中共四大或六大,都晚於〈黎明期的台灣〉成文的時間。或許可以解釋許乃昌對於國民革命、乃至民主主義革命的理解何以不全。而且,當時的台灣尚未建黨,共產國際的理論規定根本不可能藉由紀律而貫徹在台灣的共產主義者中間;就算以中共黨員的身分來要求許乃昌接受共產國際對於殖民地半殖民地進行民主主義革命的理論規定,中共所可能提供的思想指導也有限。對於運動核心的瞿秋白來說,只須指出革命存在階段性,便已足夠。換言之,存在於許乃昌、中共、日共與共產國際之間的,是運動開展的不平衡以及尚不成熟的民主主義革命綱領,當時的東亞社會主義運動也未以共產國際為核心而在組織發展上摶成一體。

[43] 少峰(1924: 1)。「少峰」在文中並未指出他所引用的陳獨秀言論之出處。經考證,乃是陳獨秀寫於1920年的文章(獨秀﹝陳獨秀﹞, 1920)。

[44] 許乃昌曾就臺灣人是否應先「先建設資產階級民主主義」而說,「我只稍承認其具片面的真理性。」(秀湖生﹝許乃昌﹞, 1923b: 46-47)顯然他對「資產階級民主主義」也沒有完全否定。

[46] 目前較詳盡的胡鄂公史實考證,可見賀覺非(1982: 470-476)、江陵縣志辦公室(2000)。唯上述二文仍有考證錯誤之處。早期關於《今日》派的研究,可見皮明麻(1991: 424-425)。對於《今日》雜誌的介紹,則可見〈今日(刊物解題與目錄)〉(中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局研究室, 1979b: 435-440, 1118-1121)。

[47] 這是正式向北京政府登記的合法刊物。詳細資訊見:〈北京地區報刊注冊統計表〉(1912年5月-1928年5月)(中國第二歷史檔案館, 1991a: 351)以及〈今日(刊物解題與目錄)〉(中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局研究室, 1979b: 1118)。

[48] 〈中國共產主義同志會報告書〉,《共產主義》月刊第1期,轉引自楊奎松(1997: 3-4)。

[51] 馬克斯主義研究會(1922: 60-61)。就此來看,皮明麻(1991: 424-425)認為「中國共產主義同志會」即「馬克斯主義研究會」的說法,恐非正確;後者可能只是前者的群眾組織。

[52] 〈啟事〉中並言,這一研究會實際創立於1920年3月。據石川禎浩研究,這似乎是各種關於「馬克斯學說研究會」成立於該時間的唯一根據。以上並見:倪興祥(2006: 145)、〈發起馬克斯學說研究會啟事〉(1921.11.17)(高軍等, 1986: 408-409)、石川禎浩(2006: 176)。

[54] 反帝大聯盟的參與團體,有不少名稱明顯左傾的組織;比方「中俄協進會」、「馬克思學說研究會」、「馬克思主義研究會」、「馬克思經濟學會」、「社會﹛主義﹜青年團」、「中俄問題研究會」、「無產者同盟」(反帝國主義運動大聯盟, 1963: 108-109)。當然,今日已無法查考這些組織的虛實。

[55] 有些資料泛泛寫之,動輒將胡鄂公的「馬克斯主義研究會」名之於李大釗的團體,忽略「馬克斯主義研究會」另有其組織的歷史事實,如歷史當事人劉仁靜(1980)。有趣的是,雖然學者楊奎松很清晰地注意到胡鄂公及其《今日》雜誌同人的存在及意義,卻將他們的研究會誤稱為「馬克思學說研究會」,如楊奎松(1997: 3-4)。有些資料則泛泛列之,將胡鄂公的組織視同於李大釗之團體,歸類為同組織的研究資料。比方郗志群(2000: 173)。書中收錄之〈馬克思主義研究會〉一條,便將《今日》雜誌中的〈馬克思﹝斯﹞主義研究會宣言(附簡章)〉列入李大釗的「馬克思﹝斯﹞學說研究會」。

[56] 〈北京大學馬克思學說研究會發起人及部分會員名錄〉(羅章龍, 1989: 65-67)。

[57] 但在集美學校所認可的畢業生名錄中(福建私立集美學校二十周年紀念刊編輯部, 1933: 全校歷屆畢業生一覽表),卻找不到「謝廉(連)清」的名字,也許他曾就讀,但沒有畢業。

[58] 請參見:熊得山(1922)、初民(1922)、汝為(1922)等人的批評。

[59] 熊得山(1922: 2)云:「我說了許多矇頭蓋面底話,現在卻要點題了﹛,﹜就是陳獨秀君等所著一篇對於「時局底主張」,該文內容,是要同民主派的國民黨共同建立一個民主﹝主﹞義的聯合戰線,向封建式的軍閥,繼續戰爭,嗣後陳獨秀在《嚮導週報》上又發表一篇『現在中國政治問題底我見』,彷彿先要有資本主義的經過,才可實行社會革命,看他們第一篇,幾如身墮五里霧中,好像看錯了題目似的,接連見著含有該黨分子的出版物如《嚮導週報》,《民權》等通帶「民主主義」的氣味,我才看出蹊蹺來了。哎﹗赤色的馬克斯主義,給你染上了一片深灰色,馬克斯主義啊﹗你在中國多麼倒霉﹗」

[61] 田誠:「在他們那幾篇文章裡面把陳獨秀同志實在說得太多。他們居然把陳獨秀同志加入國民黨的問題,認為是他變節了。這個多可笑呢。」「聽說『今日』的作者多半屬於一個什麼共產主義同志會,胡鄂公便是他們的領袖。這就更有趣了。胡鄂公是誰呢?他是從前王占元的政務廳長,現在的國會議員,他曾跑到保定去和曹錕拜拜壽,也曾率領議員到總統府去吵鬧吵鬧,新進又由黎元洪保荐他做教育次長,給他二等嘉禾章。他真是一個好的馬克思主義者﹗」「在他們那一組人中間,也許有些誠實的分子,也許有些真正想做馬克思派學生的分子,不過懂得還太少。他們大叫特叫的說:共產主義者要推翻資產階級,反去與資產階級連絡,不是變節麼?」「如果他們自信是誠實的分子,如果他們真要做有氣節的馬克思派,或許首先便要拿胡鄂公等的行動,用馬克思派的初淺觀念,加以深深的考慮。」「我們還可以說:中國現在唯一的革命的馬克思派的政黨是中國共產黨,僅僅中國共產黨才能代表中國的馬克思主義的發展,而且個個真實的馬克思派現在都應該跟著中國共產黨去贊助國家主義的革命運動才是。」(田誠, 1922: 合訂本頁122-123)

[63] 陳獨秀〈造國論〉發表後,《嚮導週報》馬上收到商榷的讀者投書,並有高君宇加以回覆,但討論極友善(思順與君宇, 1922)。

[64] 今日派同人鄺摩漢批判議會運動云,「社會主義實現手段分二種:(一)革命運動;(二)議會運動。議會運動,近十年來,已經破產,因為從前的社會主義者一到議會裡,即為資本主義官僚主義所迷醉。」然而鄺摩漢卻又回護胡鄂公的議員職,「但我以為這是人品問題,不是場所問題,為什麼?彼人若果是真正社會主義者,就在議會裡亦未嘗不可以宣傳或運動。」(摩漢﹝鄺摩漢﹞, 1922: 封面裡)。

[65] 僅以反帝大聯盟來說,曾經並列於參與團體的「馬克思﹝斯﹞學說研究會」與「馬克思﹝斯﹞主義研究會」,在日本參謀本部於1925年10月編印的情報材料裡,就只剩下前者──「馬克思學院﹝說﹞研究會」──也許正反映了兩者之合流或後者之瓦解。另外,胡鄂公領導的「國民對英外交聯席會議」等團體也消失了(參謀本部, 1925)。

[66] 胡鄂公:「帝國主義是以資本主義為基礎的,反帝國主義是以社會主義為基礎的。」「產業落後國家的無產階級還沒有充分的實力的時候,抓住沒有發達的希望,……實行社會革命,勵行國家資本主義,以無產階級的權力和理想努力建造共產主義的物質存在條件,以反抗帝國主義,也是站在反帝國主義的戰線上的。」「只有團結起被帝國主義壓迫的世界的無產階級,對於帝國主義實行『階級鬪爭』」(胡南湖﹝胡鄂公﹞, 1926: 41, 43, 49)

[67] 關於胡鄂公的黨籍問題,據包惠僧回憶,中共三大(1923.6.12-20)一開幕就討論胡的入黨,爭論很久,終遭否決。包惠僧並回憶,9至10月間,李大釗曾對他說,胡鄂公「要求入黨是真,反對賄選是假」,「我們不要上了他的當。」(包惠僧, 1983: 12, 362-363)但胡鄂公當時可能已經入黨。同年底的三屆一次中央執行委員會(1923.11.24-25)決議「胡鄂公,在未能證明其確未幫忙賄選以前,依舊停止出席小組會議;熊得山汪劍儂因與胡有連帶關係,亦應同樣辦理。」(中央檔案館, 1990: 183-184)此事並被瞿秋白特別寫在其黨史報告之內(瞿秋白, 1982: 179)。如果胡鄂公此時尚未入黨,大概不可能「停止出席」。

[68] 以彭澤湘(1899-1970)、林可彝(1893-1928)為代表的今日派份子曾先後赴蘇留學。鄭超麟憶此二人,推測彭澤湘的赴蘇,可能是共產國際意圖調解國內組織矛盾的結果。鄭超麟云:「第三國際在中國的密使圖謀調解,甚至請「今日派」派代表來莫斯科參加第三國際大會。這種幕後秘密,我不很清楚。彭澤湘也許就是「今日派」的代表,與陳獨秀同來莫斯科參加第三國際第四次大會的。我們到時,彭澤湘已經加入了共產黨。後來胡鄂公以下的人差不多都加入共產黨,但在革命中未曾發生什麼作用。」(鄭超麟, 1996: 188, 196-197)。可惜彭澤湘在其〈自述〉中,完全未及「調解」之事(彭澤湘, 1983: 205),林可彝的相關傳記(林時中, 1987)也沒有涉及今日派問題,故無法查核確切狀況。

[70] 比方蔡和森在1926年還認為「投機政客(胡鄂公)等」在建黨初期「借立法運動來欺騙工人」(蔡和森, 1982: 34)。 在《中國共產黨北京市組織史資料》裡,胡鄂公的黨員身分甚至直到大革命失敗後的1927年11月,才以中共北京臨時市委宣傳部長的職位列出(中共北京市委組織部, 1992)。入黨故是無疑,唯細節已闕漏太多。

[71] 夏衍(1988: 403)。胡鄂公在1927年的地下黨務活動還可見張友漁(1990: 119-121)的回憶。

[73] 胡鄂公於1951年10月8日病逝於台北和平東路寓所(中央日報, 1951)。

[77] 凃照彥所謂「本地資本」(土着資本,どちゃくしほん)的經濟存在,透過「地主制」而得到保存,並與日本資本主義發生並存、拮抗與潰滅。拮抗的政治表現,即是一九二○年代台灣的民族運動。對於「地主制」的進一步反抗,則形成了農民與工人的階級運動(凃照彥, 1999: 429-430)。

[78] 若林正丈(2007: 427-435)與凃照彥的方法類似,卻又頗為不同。在凃照彥而言是「日本資本」與「本地資本」相對立的範疇;若林則相應改為「現地權力」(即台灣總督府,不直接等於日本資本主義)與「本地地主資產階級」。這兩者之間存在著若林所謂「由交換.仲介進行控制的機制」 透過這個機制,「政治實力」與「經濟實力」相襯地形成,並集中體現於一個階級之上,即若林所謂的「本地地主資產階級」。雖然若林並未從資本主義與前資本主義的聯繫去分析「本地地主資產階級」的經濟實力,也不討論這一階級與日本資本主義之間有什麼關係。但將「地主」(前資本主義的支配階級)與「資產階級」(資本主義的支配階級)合成一個概念,不能說若林沒有意識到這個問題。再者,既然「本地地主資產階級」是在「日本權力、資本由上而下強行殖民地式近代化之諸過程──中變形形成的」,換句話說,是從日本殖民之前就既有的階級變形而來的。那末,這種變形就可能意味著前資本主義向資本主義的轉型。但因若林並不處理政治經濟學的問題,寬泛的概念設定便有利於迴避轉型問題。再換言之便是:領台前的「有力者」大體上仍是領台後的「有力者」,若林只關心這些有力者與現地權力之間的「政治」關係,而不關心有力者之所以持續成為有力者的經濟基礎及其變遷。至於現地權力,對於若林來說,由於不直接等於日本資本的政治代表,也就成為了一個相對純粹、獨立的政治力量。

[79] 全文收錄於李漢石﹝李伯剛﹞(1926: 259-261)。

[83] 《台灣社會運動史》有許乃昌離開蘇聯之後的兩種記載:一是他在6月返回上海並於8月赴東京,二是於7月歸返北京。如果二者均正確,則有可能是6月去上海之後,於7月抵達北京,隨後8月才去東京(台灣總督府警務局, 1989a: 245-246; 1989c: 3)。

[85] 此應為「消費合作社」的簡稱念法,不是某個合作社的名字。

[86] К. М. Тертщкий(2005: 61)。

[87] 1926至1927年間,許乃昌與陳逢源在《台灣民報》上展開以「革命」或「改良」為主題的論戰,即「中國改造論爭」。此外,許乃昌並於1927年領導了日本東京台灣青年會的左轉。關於許乃昌1926至1927年間的思想與活動,可參見:邱士杰(2005a: 26-38; 2005b: 26-40; 2007: 69-140)。

探索更多來自 邱士杰的教學與研究 的內容

訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。