《一九二四年以前台灣社會主義運動的萌芽》

第一章

台灣社會主義運動的首次組織化

引 言、上海的兩個祕密集會:1921年7月

第一節:上海的複雜背景

1.上海:「主義」的激戰地

2.上海台灣青年會及其成立前後的局勢

3.報端上的一瞬:「台灣赤華會」與《平平旬刊》的出現

第二節、平社與《平平旬刊》:兩種「主義」的兼容與分裂

1.概觀:平社及《平平旬刊》

2.「主義」對立:從平社、《平平旬刊》到赤華黨

3.台灣人青年組織的興衰與轉折:以1924年為中心

第三節、結論

1.介入現實

2.從上海走向全東亞

3.平社及「赤華黨」的歷史意義

引 言、上海的兩個祕密集會:1921年7月

在中國現代革命史上,1921年夏天的上海有著不尋常的意義。就在這年的7月下旬,上海召開了中國共產黨第一次全國代表大會,實現中國共產主義者的政治集結。這次大會的召開是秘密的,當然也是不合法的。由於租界警察的破壞,與會的十幾名代表在開會期間被迫從城裡的秘密會場轉移到了浙江的嘉興,並在嘉興「南湖」水上的一艘小船上完成了這次大會。這次大會對於中共的重要性不在話下。但也恰恰是這次重要的大會在中共黨史上構成了一件長期懸案並成為反共者的一件話柄──因為竟沒有人(包括大會代表)能說清這次大會的開會日期。

這件懸案直到一九八○年代才得到解決。關鍵竟是一場凶殺案。1921年7月30日晚,租界警察突然搜查中共的一大會場;31日凌晨,借居於上海「大東旅社」的一大代表陳公博(1892-1946)在同旅社中遭遇凶殺案。連續遭到兩件事情驚嚇的陳公博驚魂未定,馬上帶著新婚妻子離開上海。由於陳公博在「大東旅社」所遭遇的不凡經歷,史家們才得以透過當時的報紙核對出正確的大會召開時間。[1]

就在陳公博逃出上海、離開大東旅社、拋下歷史性的「一大」不管之時。同樣的上海及同樣的大東旅社卻在同樣的31日進行著一個群集台灣、朝鮮、菲律賓、印度各弱小民族代表的秘密會議。這次會議,是為當時即將召開的「華盛頓會議」(1921.11.11-1922.2.6)而進行的對策集會,議題則是如何實現各殖民地弱小民族的獨立。據日本情報資料,會議至少在7月24日時就召開了(中共「一大」的召開則是23日),台灣的參與者是著名民族主義者蔡惠如(1881-1929)以及原在日本留學的彭華英(1891-1968)。[2]

某種意義上,此時聚集了弱小民族份子與激進主義者的大東旅社正是東亞社會運動在上海的縮影。因為當時的上海是東亞各地激進份子的聚集地。蔡惠如從議會請願運動開始之後便奔走東北亞各地從事排日運動,並以上海為基地。[3]范本梁(1897-1945)曾大力讚揚的日本無政府主義者和田久太郎(1893-1928,見表3-2: 03)當時也在上海。據日本情報,蔡惠如、彭華英等人曾作為「大阪一派的可思母俱樂部成員」而列席於和田於上海舉辦的宴席。[4]和田久太郎就是本研究前面曾提到的大阪無政府主義者組織中的一名。此外,以中國人及朝鮮人的親善合作為目的「中韓互助社」也於同年下半年正式成立。在該社舉辦於大東旅社的一次茶話會上,蔡惠如曾起而發言。當時的報紙記云:「又次台灣人某君報告某國種種慘忍蠻橫。聞者皆為髮指。餘人亦有演說。大致謂﹛中韓﹜兩國互助之必要。及強力之終不可恃云。」[5]在日本的情報中,甚至還有朝鮮革命者金立(?-1922)將蘇聯提供的運動資金轉交給「台灣社會黨」人的記載。[6]

由於法租界當局公告於8月1日之後將加強取締未經告知的秘密集會,因此日本學者石川禎浩推測這項臨時規定可能是為了對付據聞召開的中共一大;石川並指出,租界當局不但曾接獲中共一大將有日本人參加的消息,還曾在搜查會場時誤將陳公博視為「日本社會黨」人。[7]這兩場秘密集會顯示了選擇在上海召開一大的中共並非孤立進行自己的集結,而是與跨地域的、弱小民族的民族主義及社會主義運動連帶同時積極形成。當然,上海租界內的秘密集會也可能僅僅是中共「一大」本身,但這一切都需要更多史料來說明。

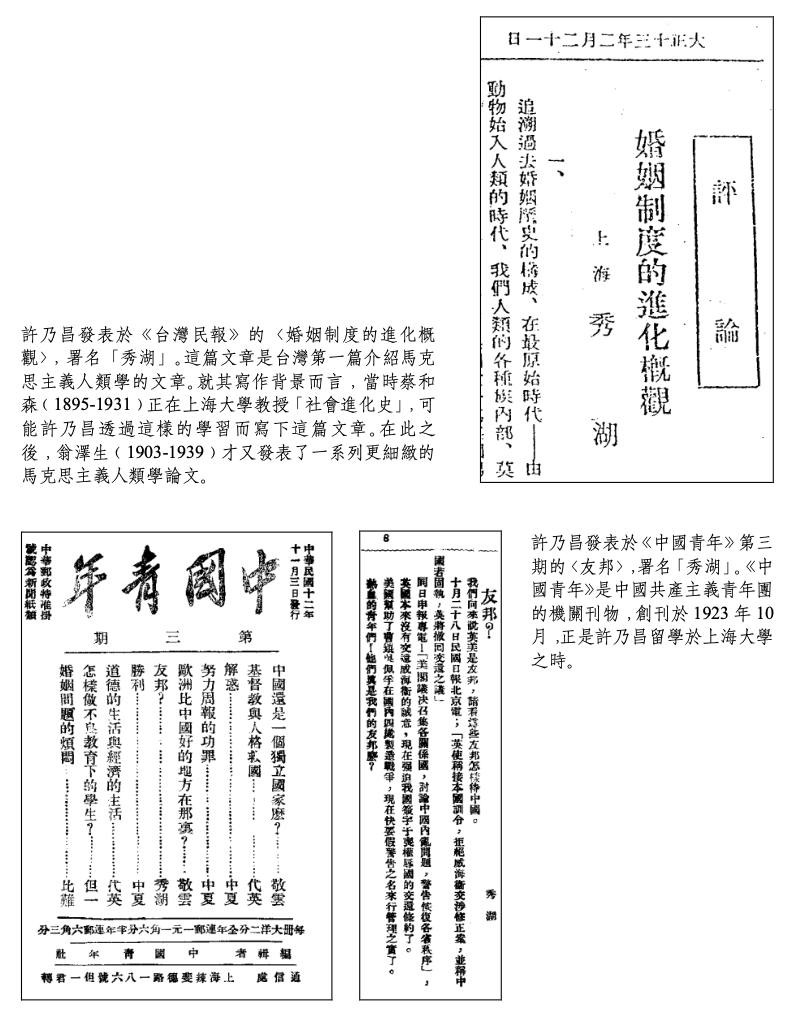

表 4-1:蔡惠如在 1921 年

不管真相為何,當時的上海成為各國各地域激進份子的集結地是無可爭議的事實。上海是中國最繁榮的城市,也是集一切破敗及罪惡於其中的淵藪。[8]雜揉各種矛盾於一身的特質使上海成為激進主義的產生地以及東方各地革命者的搖籃及避難所。蔡惠如寫給其妹婿郭肇基的信中提到:[9]

我之所以難以留居台灣雖有許多理由,但主要是受到日本政府的壓迫,不容納我的絲毫意見。憤於成功無望並放棄幻想而來到此地。這裡,上海,是東亞第一的大都會,是俄國激進派、朝鮮獨立政府與其他各國不平份子的聚集地,對於日後的運動極為方便。我將投入我蔡家一門之生命,儘可能從事排日宣傳並極力妨礙中日親善交流政策。

曾在上海待過的張深切(1904-1965)則指出:[10]

東京的社會運動,當然比不上上海,上海有租界的掩護體,可以大聲疾呼談吐革命,所以各弱小民族或帝國主義國家的革命志士,多避入租界裡從事革命活動。……租界無疑是帝國主義的侵略基地,同時也是中國革命的策源地,培養革命家的溫床。有這特殊的地界,所以中國更形四分五裂,軍閥層出不窮,任打不倒;也因為有這互不相侵的特殊地界,所以中國革命才能發展進步……

也許正是這樣的原因,各弱小民族激進份子群聚上海尋求跨地域連帶才成為一幕不可磨滅的史像。無論上海租界內的集會只有中共「一大」還是兩場集會兼有,弱小民族在此「集結」的故事本身就是現實的反映乃至未來的預示。

然而蔡惠如與彭華英的活動並不直接是台灣人在上海開展運動的起點。對於1921年才首次嘗試「政治運動」(台灣議會設置請願運動)的台灣人而言,以東京為主要舞台的請願運動仍有極大的吸引力。此時上海也尚未成為足以撼動中國(乃至東亞)發展的社會運動核心地域。直到1923年下半年,以台灣人為中心的社會運動才開始在上海出現。

本章所要討論的對象就是一個在1923年下半年之後誕生於上海的跨地域結社──「平社」。這是一個有台灣、大陸、朝鮮、日本等地激進青年參與其中的結社,也是台灣史上首次定期發行機關刊物(《平平旬刊》)並宣傳社團主張的結社。由於「平社」的歷史性準備,台灣社會主義運動才首次升級進入組「黨」階段,誕生了台灣第一個社會主義政黨──「赤華黨」。本章的任務是大致描繪這一集結的輪廓。「平社」及「赤華黨」的組織者──台灣青年許乃昌(1907-1975?),則是本章將時時碰觸的重要線索。因為他是唯一能夠全面說明此過程的關鍵人物。

第一節:上海的複雜背景

1.上海:「主義」的激戰地

從現有史料來看,1921至1923年底之間是台灣人政治性活動在上海的斷層期,也是上海成為社會主義運動中心的蘊釀期。今天的歷史學家對於社會主義運動在上海的發展有自己的理解、分析與回答,當時的台灣人自然也有自己的答案。許乃昌是最早關注中國社會主義運動並介紹這種運動給台灣民眾知道的第一人,而他通向上海的歷程正是台灣社會主義者在上海實現集結的一個斷面。

許乃昌,彰化市人,1907年生,曾用名「許秀湖」、「秀湖」、「秀湖生」、「沫雲」。家中排行長男。其父許嘉種(1883-1954)是議會設置請願運動之健將。[11]據許乃昌留在共產國際的檔案,出生時間記為1905年1月4日,1909年進入私塾並接受了傳統教育,同年休學。1911年至到1918年間在中學學習。從1918年到1922年,他進入商業學校就讀,未畢業。1922年至1923年間,他進入南京的暨南學校就讀,也未畢業。[12]另據許乃昌日後在日本的供詞,他在故鄉就讀商業學校預科,其後則以學習英文的名義前往大陸。[13]

許乃昌確實首先進入以「懷柔」(蘇薌雨語)華僑子弟為宗旨的南京暨南學校,[14]至少至1923年5月底都還留在南京。[15]1922年至1923年9月間,許乃昌頻繁地而廣泛地向各地報刊投稿文學評論。部份投稿在現代中國思想史、文學史上甚至具有先驅性地位。剛到大陸的許乃昌,以引介西方文學理論和文學批評為主要寫作取向,但尚未發現有具體的新文學作品。後來他甚至把大陸新文學運動的發展介紹到台灣,這是台灣史上的第一篇介紹。[16]

漸漸地,許乃昌把視線從新文學轉移到了思想界。許乃昌在1923年所撰寫的〈歐戰後的中國思想界〉是台灣史上第一篇介紹五四以來中國思想界諸派系的文章,更是中國社會主義運動的一則素描。這篇文章將這些派系視為引導中國通向革命──社會革命與政治革命──的前提。貫穿其全過程的金線則是社會主義思潮。當時中國思想界日趨左傾並形塑出「激烈赤化中的中國」:[17]

中國已非台灣的人們所誤認的沉睡中國,現在已經是以思想所組織的主義的激戰地。通常,追求更好的社會是人類的本性要求,其直接手段則非○○﹝革命﹞不可。一次的○○﹝革命﹞會使社會遭受極悲慘的莫大災禍,然此一時性的悽慘,卻能產生美好的社會組織。可以說,○○﹝革命﹞就是社會進化途上一個非經不可的關卡。 而行為——○○﹝革命﹞——之前,必須有思想為其前驅。我們可以看出歐戰後的中國思想界之狀態極端混亂,而其趨勢大部分皆有向左且更左的傾向。研究現在的國情,再觀察這一左傾的思想狀態,不難推測出,在不久的將來,將會有赤色第四階級的革命發生。

許乃昌將中國思想界區分為如下派系,並視前兩者為社會主義流派:(1)「中國共產黨與陳獨秀」派;(2)「今日黨、社會主義青年團與江亢虎」三小派;(3)「社會政策」派(張君勱、戴季陶、胡適等);(4)「過去的人物」(梁啟超)。

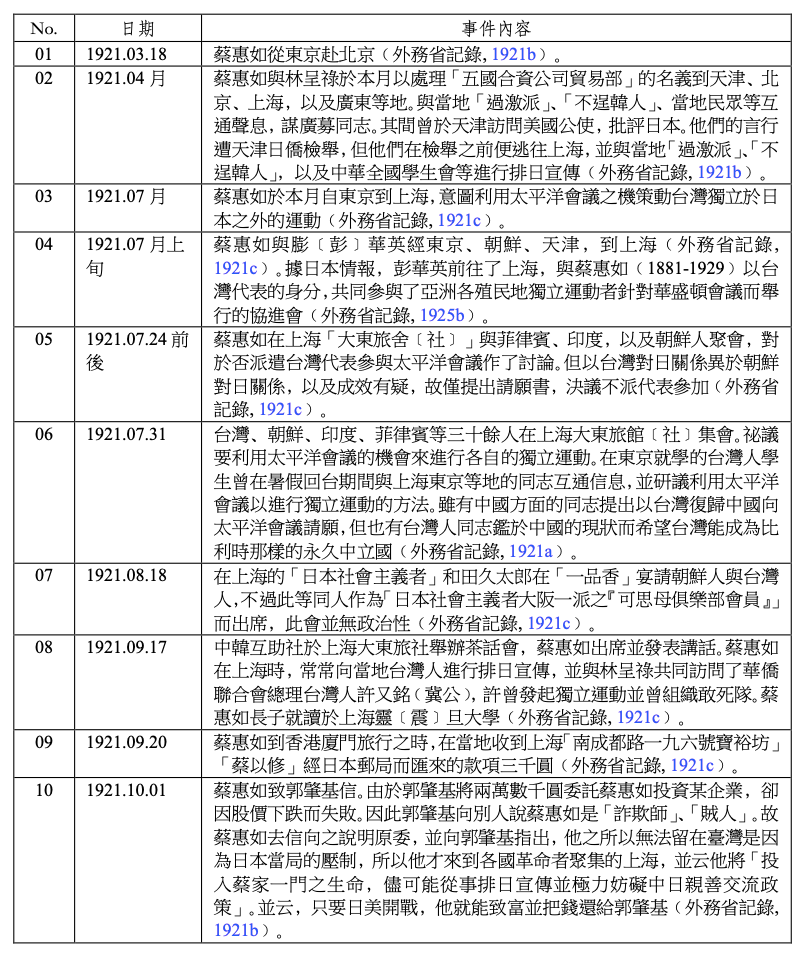

圖4-1:許乃昌著作影像系列一

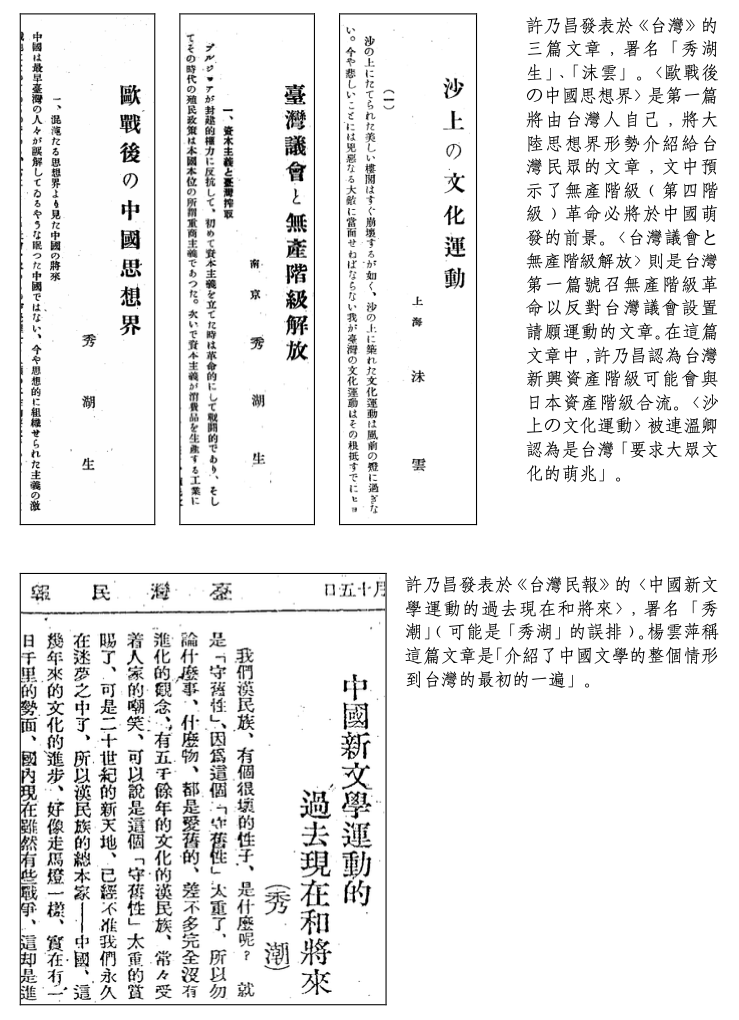

圖4-2:許乃昌著作影像系列二

中共及社會主義青年團可以一起說明。青年團的成立早於中共,但都是共產國際指導下所成立的組織。許乃昌寫作〈歐戰後的中國思想界〉之時(1923.3),黨對團的領導關係尚未得到確立(1923.8才正式確認)。所謂的「今日黨」則是國會議員胡鄂公(胡南湖,1884-1951)所領導的馬克思主義組織,創辦有機關刊物《今日》。他們與中共之間存在競合關係,但成員多數最終轉入中共。目前知道台灣社會主義者謝廉清(1903-1961)同他們有聯繫,本研究將集中在第六、七章討論「今日黨」以及謝廉清。

許乃昌所列舉的中共、青年團與「今日黨」俱宗馬克思主義的共產主義。然而許乃昌還是注意到非共產主義的社會主義派別,即江亢虎(1883-1954)一派。江亢虎是早期社會主義活動家,而許乃昌主要把江亢虎當成無政府主義者。不過當時的無政府主義者與江亢虎實有理論上的矛盾,已非許乃昌所謂的「無政府主義的大柱石」。[18]

許乃昌所列舉的四大派系除了「今日黨」以京津地區為主要活動地,餘皆活躍於上海。如果「激烈赤化中的中國」是「主義的激戰地」,那末「激戰」最集中的地方就是上海。這些派系在「主義」上的激戰還體現於一種特別的實踐,就是辦學校。此點對於台灣人可能更有直接的意義。

在中共(及社會主義青年團)與國民黨的共同指導下,上海大學於1922年正式成立,並從1923年下半年開始招生。圖謀復興其勢力的江亢虎也在上海成立了南方大學(1922)。「辦校」在某種意義上乃是上海特色的一種反映。當時的上海存在著大量學校。雖說學校的數量並必然不反映質量,但對台灣人而言,南方大學、上海大學,以及許多補習學校、教會學校、乃至教會本身,都是容身之所。上海基督教青年會(YMCA)以及台灣社會運動史上常出現的「務本英文專門學校」[19]就是最顯著的例子。這些地方不但是台灣人求學、庇護之所,甚至還是召開社會運動集會的場地,一如東京中國基督教青年會所起的作用。創刊初期的《台灣民報》有大量南方大學的學生投稿,即可為證。[20]與此相比,北京不但難讓台灣人有可供躲避之處,學校的數量也少,就連青年會的性質也像是個同鄉會。總之上海具有特別有利於台灣人(尤其是激進的臺灣人)群聚於此的條件。

許乃昌所撰寫的〈歐戰後的中國思想界〉以及其他文章都成為重要歷史見證。當台灣人想要了解大陸的社會主義運動時,眼前所能遭遇或認識的「運動」,也許正是這篇文章所記載的這些派系。而當時正在南京的許乃昌,顯然也不只是熱切地遙望著上海(乃至北京)的「激戰」。寫下〈歐戰後的中國思想界〉後不久,許乃昌便從南京轉赴激戰之地上海,並以「試讀生」資格於1923年9月[21]錄取上海大學社會學系。此後直到許乃昌前往蘇聯的1924年中,許乃昌基本滯留上海。此時的他,還不滿十八歲。

2.上海台灣青年會及其成立前後的局勢

或許可以認為,由於有著上海的特殊環境(以及這種環境所形成的歷史性準備,如各種學校),台灣的激進份子才逐漸聚集於上海。他們不但在上海得到庇護,同時也接觸到各種社會主義勢力,實現自己的組織化。

許乃昌在上海的活動是具體而微的例證。他在上海大學加入了中國共產黨(許乃昌是現知最早的台籍中共黨員)[22]與中國社會主義青年團。[23]據聞後來還加入了國民黨。[24]許乃昌更參與組建上海第一個台灣青年組織──上海台灣青年會。

上海台灣青年會誕生於許乃昌抵滬後不久之後的1923年10月6日。成立地點是江亢虎的南方大學。青年會的指導者恰恰是兩年前積極活動於上海的蔡惠如。兩年的光陰過去,台灣人終於在上海實現首次集結。

在上海台灣青年會成立之前,旅居大陸的台灣人便已依據地域差異,先後在北京、廈門建立起北京台灣青年會(1922.1成立)、廈門尚志社(1923.6.21成立)。謝廉清與范本梁[25]這些以華北為活動據點的台灣人也在上海台灣青年會成立前後紛紛南下上海參與活動。其中,謝廉清不但參與了上海台灣青年會的創立,並是青年會的幹部。

與大陸上的其他台灣青年組織相比,上海台灣青年會頗為特殊,因為青年會的活動特別積極。從現有史料來看,上海台灣青年會不但有較多且可指的日常聚會,還有其他青年組織所未見的組織分工(見表4-9)與刊物發行計畫。[26]最先針對島內「治警事件」(1923.12)做出反應的組織也是最晚成立的上海台灣青年會。1924年1月12日,青年會在務本學校召開「上海台灣人大會」,並率先聲援請願運動與譴責日本當局。但上海台灣青年會特有的積極性似與政治性相分離。青年會本身在「上海台灣人大會」之後便再無任何政治性的活動。如果「治警事件」沒有發生,這次帶有政治性的集會或許也不會出現。但治警事件前後各種事件之間的因果關係,並非如此簡單。

治警事件對於包括社會主義者在內的島內外台灣人而言確實是1923至1924年間最巨大的政治炸彈,本研究前述幾章已略分析。蔣渭水(1890-1931)與連溫卿(1895-1957)所主導的新台灣聯盟及社會問題研究會在官方打壓之下成為治警事件的前奏。范本梁的活動則因治警事件的刺激而在沉寂近一年後重新出現於歷史舞台。治警事件激起了島外輿論對於台灣的同情之聲,如《台灣民報》所言,「台灣這回的受虧一傳國外,如中國諸大新聞前後數回皆報道其消息很詳細,同情的評論也是多的。」[27]

然而大陸上的同情輿論乃至臺灣人對於這種輿論的歡迎,有更複雜的背景。因為當時大陸上存在著排斥台灣人的輿論。這種輿論發生於沿海,集中於閩台交流頻繁的廈門地區。雖然台灣人只是「籍民」,而不是正式的日本人,然而許多惡劣份子卻挾著日本人的氣焰,在當地作威作福,暴亂逆行,因此常被蔑稱為「台匪」、「台灣歹(呆)狗」。這種行徑自然引起了大陸人民的憤慨,對於同感不平的台灣人(如張我軍、范本梁)而言,除了言論譴責之外,實踐上則幾無解決之餘地。[28]

自日本殖民台灣以來,因「台匪」而起的閩台衝突頻傳。1923下半年則是又一次的高潮。夾處於台匪事件與治警事件之間的台灣人──特別是大陸上的台灣人,其矛盾處境必然巨大。但在中國形勢愈趨殘破的情況下,發生在民族之內的艱難處境並不僅僅是台灣人的單方面感受,而是雙方面的。1922年,「台灣青年S君」熱情地寫信給郭沫若(1892-1978),希望能夠「遙飛祖國,向文學煅己一身,欲為個真個的中華人。」郭沫若卻悲愴地回應道:「你這種悲壯熱誠的大志,令我淚涔涔地湧起無限的敬意與感慨。S君,我們的祖國已不是古時春花爛漫的祖國,我們的祖國只是冢中枯骨的祖國了。你將來縱使遙飛得到,你也不免要大失所望。」然而郭沫若仍鼓勵云:「S君,人只怕是莫有覺悟。一有覺悟之後,一有覺悟之後,便向任何方面都好,我們儘管努力,努力做個『真個的人』罷!」[29]

雖然S君未必是1922年時正汲汲致力文學批評的許乃昌,但許乃昌的人生道路恰如郭沫若所指示的那樣,從一個「遙飛祖國,向文學煅己一身」的青年「覺悟」而向著其他「方面」而去;而這個方面,恰恰就是追求台灣人民的解放了。許乃昌僅僅只是眾多向著這一方面奮鬥的台灣青年的一個代表。在民族內部及民族之間的艱難處境之中,大陸上的台灣人進一步超越上海台灣青年會與請願運動之類的組織與訴求,並在無政府主義及共產主義的基礎之上實現了規模空前的集結。

3.報端上的一瞬:「台灣赤華會」與《平平旬刊》的出現

起點始於1923年底。大陸上的共產主義刊物及無政府主義刊物上出現兩則與台灣人有關的組織消息。

第一則消息見於11月10日發行的上海《中國青年》雜誌。這是中國社會主義青年團的機關刊物。誠如「S君」寫給郭沫若那樣,「台灣一個青年」也寫了一封信投稿給《中國青年》,並由惲代英(1895-1931)轉引於他所寫的〈中國的分立運動〉文中。同月23日,這封信在上海《民國日報》副刊《覺悟》再次登出,不但文字更長,文章的署名者也不再是「台灣一個青年」,而是一個組織、一個叫做「台灣赤華會」的組織。轉錄這篇文章於《覺悟》者則恰恰是許乃昌。這封信並不是一篇希望「向文學煅己一身」的個人戰鬥檄文,而是一個組織針對廈門「台匪」問題而提出的呼籲。其全文如下:[30]

親愛的全中國人民!

我們一部份無智的台灣人,時常在福建一帶,忽視中國國權,倒行逆施,肆行無忌,實在妨害中國的安甯不小。近日又在廈門暴動,白日殺人,引起日本水兵上陸,這是何等可恨而可哭的事啊!

然後是一段與惲代英所轉錄者略有出入的文字:[31]

但是這個罪惡,不是台灣人應負完全的責任的,若是沒有日本帝國主義者站在後面指揮,無智的台灣人是不會這樣的大膽這樣的猖獗!

日本帝國主義者,因為要永久地保持其榨取台灣經濟的權利,所以百般要使台灣人不能對外結國際的聯合,尤其是要使台灣人和在歷史上地理上有特別關係的中國人,不能親睦,這是他們暗中幫助無智的台灣人行兇的第一個原因。

各國資本帝國主義者,為著要侵占中國的利權無不到處尋找機會,以滿其貪血無窮的獸慾。如最近的關於臨城案件的要求,就是其趁火打劫的一個好例。日本帝國主義者,以為中國人若對台灣人有報復的行為時,便可提出無理的抗議和要求。這就是日本帝國主義者案中幫助無智的台灣人作惡的第二個原因。以上的二個原因,由日本水兵的上陸,而證明的﹝得﹞十足無疑。親愛的全中國人民!你們是和我們一樣處於資本帝國主義壓迫之下。你們不但為台灣人的獨立和自由,並且為你們自己的利益,應該站在共同利益的痛切的意識上,起來打破我們共同的仇敵。我們是被中國的報紙稱為「台匪」的。但相信你們是會完全了解我們的地位的。我們願我們被壓迫的朋友們,都聯合起來,對抗敵人資本帝國主義!

打倒資本帝國主義的聯合萬歲!

中華台灣兩民族的獨立和自由萬歲!

全世界被壓迫民族和階級解放萬歲!

台灣赤華會

惲代英與許乃昌所轉錄的文字不但略有出入,轉錄的目的也不同。惲代英是透過台灣人的投書,說明軍閥割據下的「分立運動」(如聯省自治)多麼沒有正當性。[32]許乃昌則是為了「消釋我們對於台灣民族的惡感」並「促進日本帝國主義者的覺悟」。

屈指算來,此時距離即將發生的治警事件還不到一個月。「台灣赤華會」──這個既「赤」且「華」的「台灣」組織──並未等待將來的鎮壓以及伴隨著鎮壓而來的同情便打出組織名號,並以階級解放與民族解放兩大目標的並舉作為爭取兩地人民集結的口號。

第二則消息則見於北京《國風日報》的副刊「學匯」。這是無政府主義者在北京的重要言論機關,由范本梁所結識的景梅九(1882-1961)所主辦。1923年12月20日,即治警事件發生後第四天,遠在北京的這份刊物也登出一則與集結有關的出版預告:[33]

《平平旬刊》出版預告

本刊為南方同志所辦,並有台灣、朝鮮等同志數人,內容注重安那其主義學理,定陽曆元日出版。其通訊處:上海戈登路南方大學賀威聖。

顯然,除了號召大陸人與台灣人相親睦的赤華會之外,台灣人及朝鮮人也以刊物的形式──《平平旬刊》──集結起來了。《平平旬刊》的出版預告雖不滿百字,卻是個警號。比起1923年還不敢明言無政府主義(而只提「新台灣主義」)的范本梁,明言「注重安那其主義學理」的《平平旬刊》無疑具有更為鮮明的旗幟。另就刊登這則廣告的《學匯》是具有全國性影響力的無政府主義刊物來看,也足以為證。

僅從上述兩則消息來看,台灣赤華會也許較親近於共產主義系統(如中共、社會主義青年團、上海大學),《平平旬刊》則可能較為親近無政府主義系統(江亢虎、南方大學)。不過,如果組織──台灣赤華會──未能爭取更多人參與並延續自身,就只能像范本梁長期處於一人組織的狀態,撐不起一個「運動」。倘若刊物──《平平旬刊》──最終沒能出版,就比擺脫不了一人刊物色彩的《新台灣》的處境還要糟糕,而出版預告無疑只將「預示」一個現實成為不可能的可能性而已。

然而刊物最終是出版了。並非廣告所說的「陽曆元日」,而是1924年4月1日。當出版成為現實,這份刊物甚至超出了刊物的出版本身而組建起《平平旬刊》所隸屬的社團──平社。許乃昌也加入了平社,成為《平平旬刊》的寫作同人之一。可以說,「台灣赤華黨」與《平平旬刊》在報刊上看似偶然的並現並非沒有關係的兩件事,而是東亞社會主義者即將集結於上海的一次預示。

第二節、平社與《平平旬刊》:兩種「主義」的兼容與分裂

1.概觀:平社及《平平旬刊》

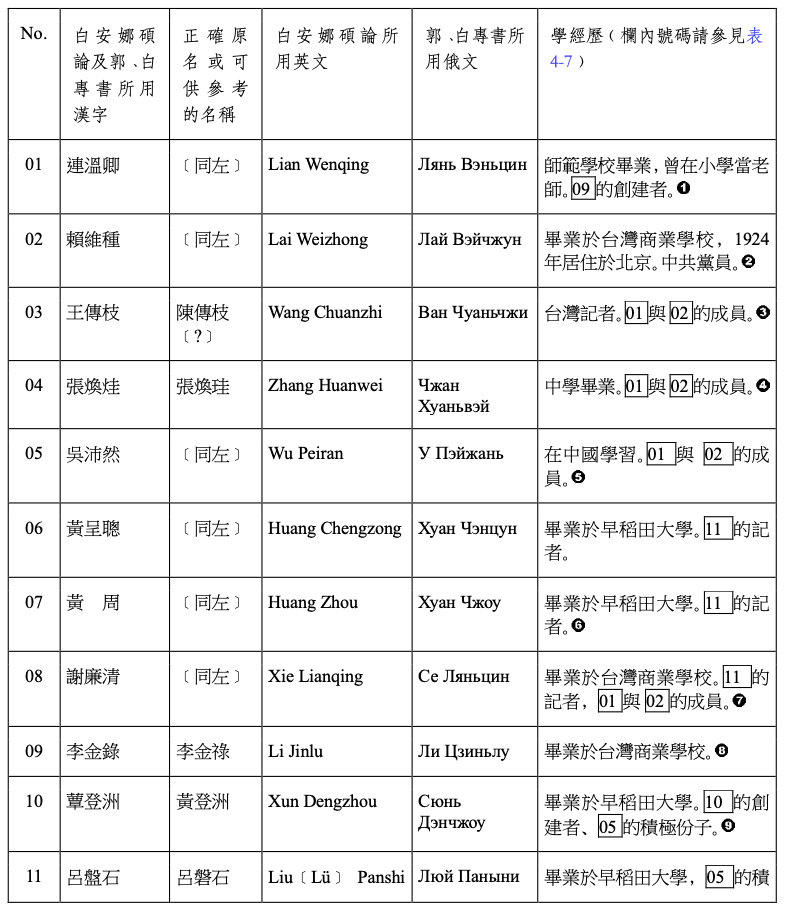

平社及《平平旬刊》是一個以上海為活動地並由東亞各地革命者組成的聯合體。如表4-4所考證,平社的參與者(以下簡稱平社成員)與《平平旬刊》的寫手們(以下簡稱平平同人),來自中、台、朝、日四地,包含十多名成員。雖然平社成員與平平同人的成分有頗大落差(平平同人,多來自大陸)。但組織規模仍是蔣渭水、連溫卿、范本梁等人所未曾達到的水平。此外,若從刊物屢屢變更的聯絡處與聯絡人來看(見表4-2),平社及《平平旬刊》與前述南方大學、上海基督教青年會的關係,必然不淺。

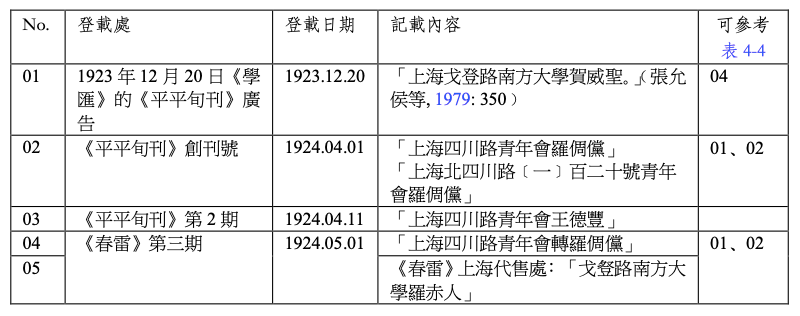

表 4-2:關於《平平旬刊》聯絡人及聯絡處的記載

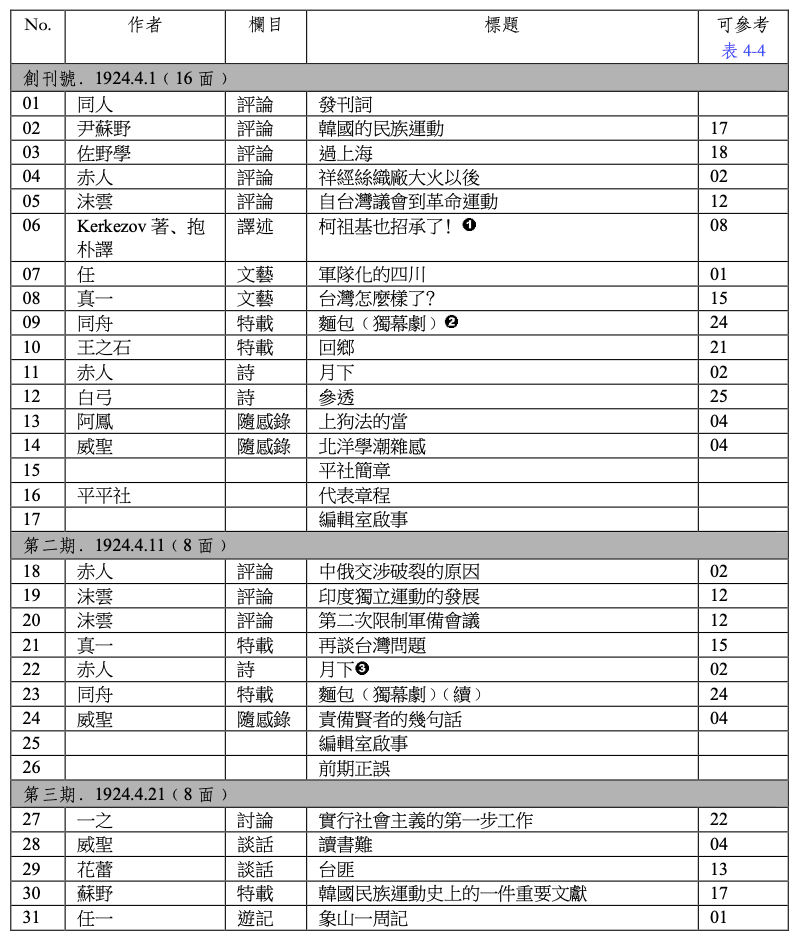

表 4-3: 《平平旬刊》目錄

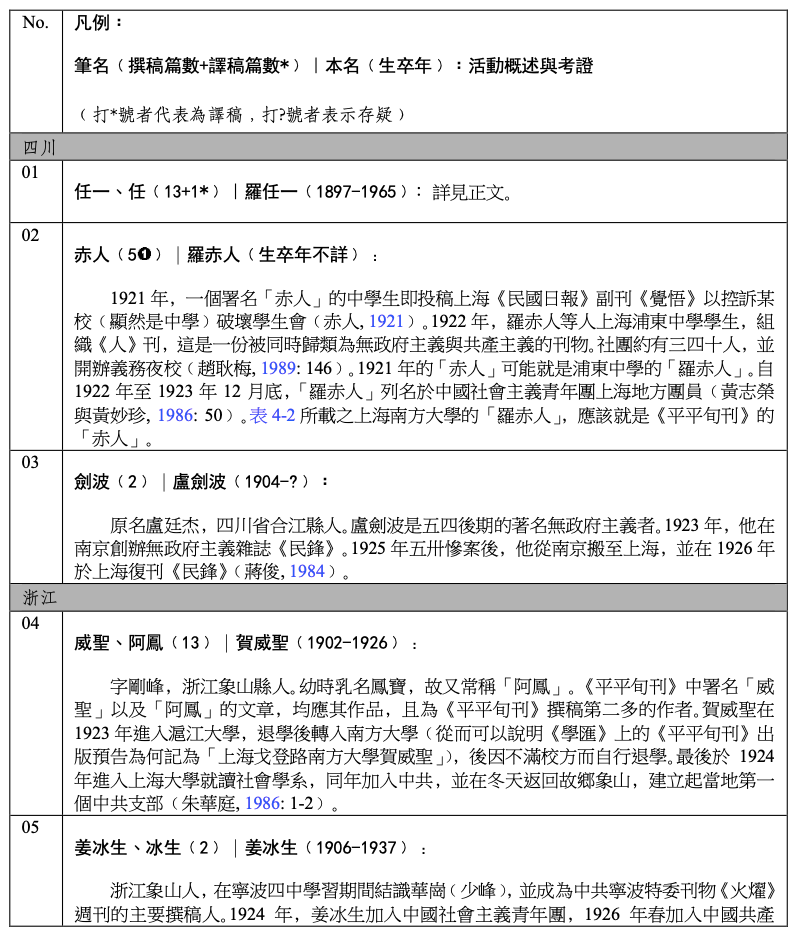

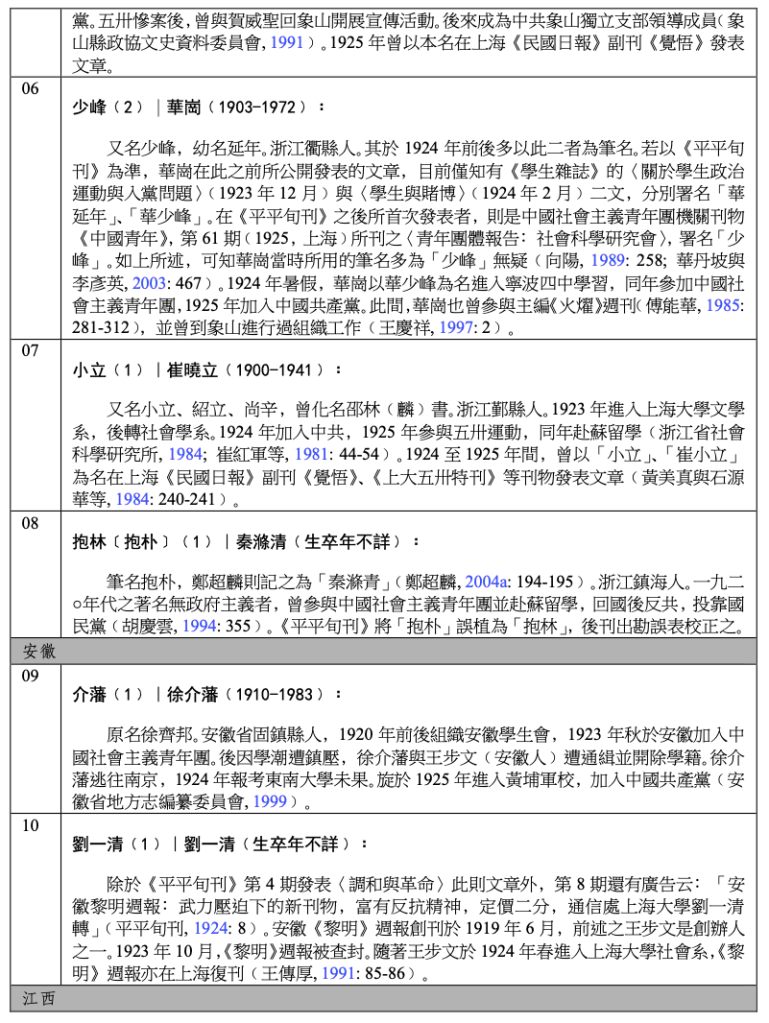

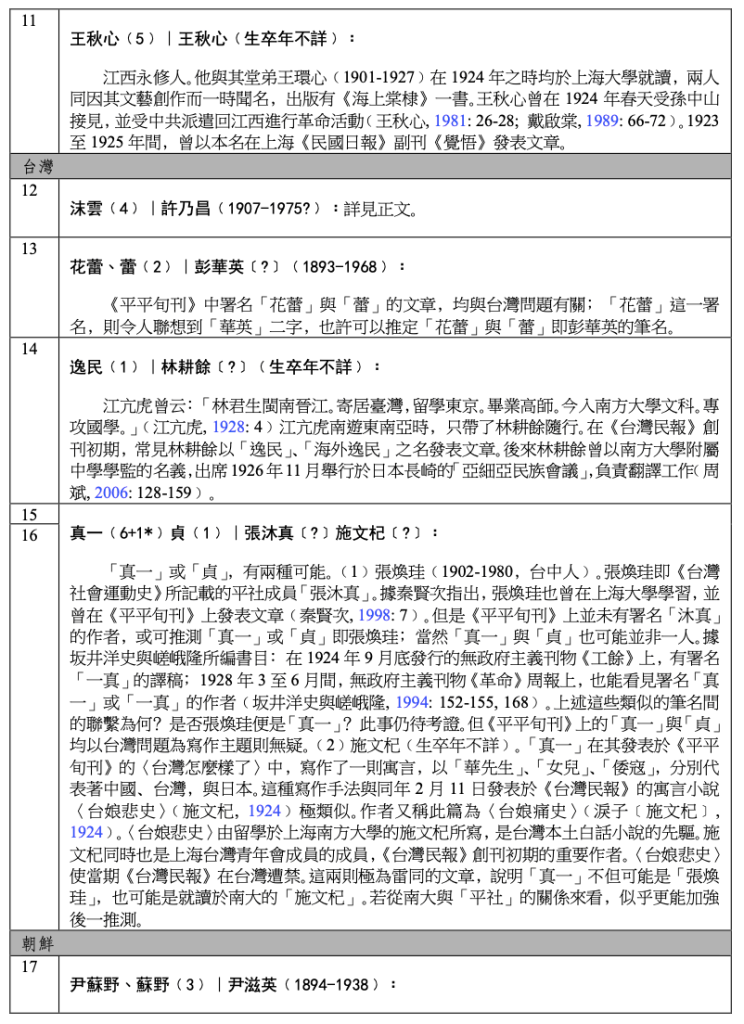

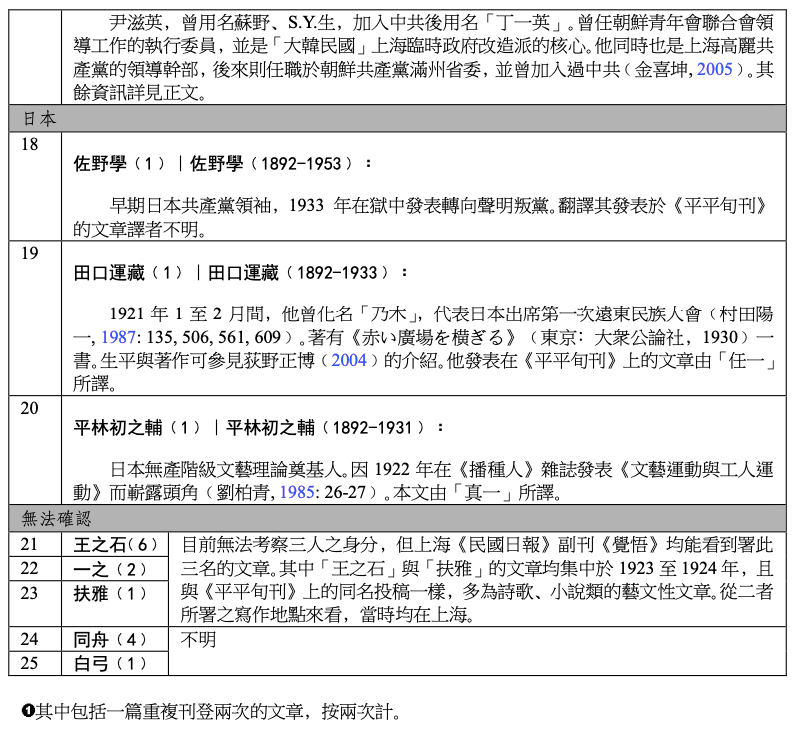

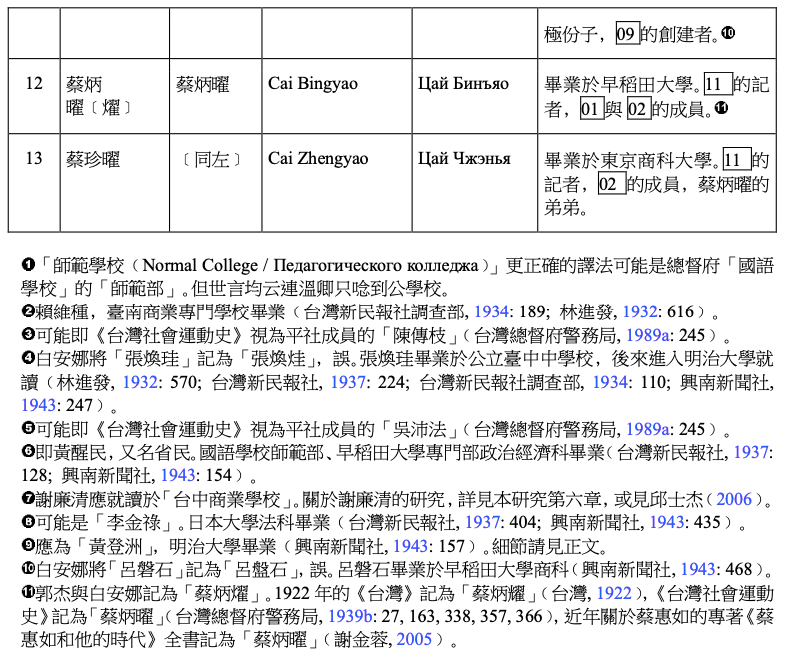

表 4-4:「平平同人」資料考證略表

平社像是東亞各地革命者亡命上海而實現的一次集結。其中包括由於日本政府鎮壓而潛赴中國的日本共產黨領袖佐野學(1892-1953,表4-4: 18),以及不見容於日本當局而流亡上海的朝鮮共產主義者呂運亨(1886-1947)與尹滋英(尹蘇野,1894-1938,見表4-4: 17)。如《台灣社會運動史》所云:[34]

在當時有一名共產主義者,因恐懼東京的嚴厲取締而奔逃上海,與在該地留學的台灣左傾學生……等共同組織了「平社」,且發行機關誌《平平》,將其密送散佈於台灣,此人也和蔣渭水保有密切聯繫。

亦如佐野學所言:[35]

我自脫出了日本已經八個月了,[36]這八個月之中我在諸國的旅途過很匆忙的日子,這回自某處到某處的途中,到上海留住了差不多幾個星期。我在此地會見了,中國,高麗,台灣的同志,大家談論東洋革命的前途。這也可以說是我的亡命生活中一件難忘的事。自命獻身於世界革命的吾人,於東洋的同志,或於歐美的同志,當然沒有甚麼分別。然而我對於東洋的同志總免不了覺得特別的親密

但是使平社實現集結的靈魂人物並不是這些外籍流亡者,而是無政府主義者謝晉青(晉青、晉卿,?-1923)與范本梁的同志──羅任一(羅豁、羅志道,1897-1965)。

與羅任一在日本相遇的無政府主義者張景回憶:[37]

一九二○年我們﹛在日留學生﹜住的宿舍裡來了一個四川學生羅豁,帶來了一些新出版的小冊子,……大家熱情地閱讀,興奮地討論,特別是讀克氏的《告青年》一文和《夜未央》劇本,受了不小的激發,都決心要參加改造舊社會建設理想的新社會運動,這樣就有六七人成為小團體,命名為「光社」……就以安那其主義為『光社』的主義……這樣不到半年就各自分散了,羅回國後沒有消息。

目前無法獲知羅任一從日本回國後[38]在什麼狀況下而組成平社並創刊《平平旬刊》。但他至少在《平平旬刊》正式發行之前便已出現於上海的社會運動之中。[39]羅任一不但是《平平旬刊》撰文最多的作者,更是唯一兼具平平同人以及平社成員身分的大陸青年(見表4-4)。實際上,當時的日本情報資料(含《台灣社會運動史》)正把羅任一視為實現平社組織化的指導者。[40]但羅任一的重要性不僅僅在於他是否起到這樣那樣的指導作用(因為沒有史料可以進一步說明),而在於他所曾主張的「A」「B」聯合(見本研究第三章)。對於研究平社及《平平旬刊》而言,羅任一具有的這一背景是重要的切入點。

平社與《平平旬刊》確實兼具「A」「B」兩種主義。僅從參與者背景即可看出這點。先來看「B」派背景。如表4-4所示:(1)以平社成員來說,呂運亨與尹滋英屬於「B」派傾向的朝鮮革命者;(2)就平平同人而言,佐野學是潛逃至上海的日共領導人;(3)至於身兼平平同人與平社成員的許乃昌,則是中共黨員與中國社會主義青年團團員;(4)大陸籍平平同人(大多來自浙江與安徽)幾乎都與中共、社會主義青年團、上海大學有關。他們不但在地緣上有所聯繫,組織關係與活動經歷也都互有關聯。或許正因如此,《台灣社會運動史》等史料才把平社及《平平旬刊》當成純粹「B」派的組織及刊物。

然而平社及《平平旬刊》的「A」派色彩也是有的。創刊前後,《平平旬刊》不但被大陸無政府主義刊物引為同志(前引《學匯》即是一例,並見表4-2),平平同人還包括兩個著名的大陸無政府主義者:盧劍波(劍波,1904-?,見表4-4: 03)及秦滌清(抱朴,生卒年不詳,見表4-4: 08)。

不過兩種主義在《平平旬刊》內部的力量對比並不平衡。《台灣社會運動史》將平社判定為「有濃厚的共產主義運動色彩」的社團,日本學者坂井洋史則力圖證明無政府主義傾向的存在,但說服力不強:(1)坂井特別注意平平同人對於蘇聯、俄國或馬克思主義的批判。但是,除了攻擊考茨基的譯稿之外,[41]反蘇、反俄或反共,實不足以從反面證明無政府主義是這種攻擊的基礎。因為民族主義情緒以及同人本身思想的不成熟也是可能的原因,遑論這方面的文章僅僅兩篇。[42](2)坂井認為,對於議會請願運動的反對,顯示了無政府主義否定代議制的典型態度。[43]但共產主義者也可能反對代議制;明言以反對代議制作為否定運動之基本理由的平平同人也極少。(不過,從平平同人賀威聖以代議制作為否定議會請願運動的理由來看,請願運動在平平同人眼中的「負面」面貌值得探究。)(3)坂井從一些外在形式來進行正面的推論:首先,1923年底的無政府主義刊物《學匯》謂之「注重安那其主義學理」;其次,1924年5月出版的無政府主義刊物《春雷》引之為「上海同志」;[44]其三,〈平社簡章〉以無政府主義式的口吻自稱「實行人類互助為宗旨」[45](又如:「我們是一群渴望和平者,我們要大家都有飯吃,有衣服穿,我們願意人類都一齊到水平線上,我們願意凡人類都能互相親愛,彼此扶助。」[46]),甚至本研究還可補充指出「平社」二字就是無政府主義式的命名(正如「安社」那般)。[47]但是,實際發行的《平平》旬刊就內容而言幾無傾向相應的文章;就連同人中的無政府主義者(如羅任一、盧劍波)也幾乎不從無政府主義去談問題。坂井最後不得不承認,「綜觀內容,其實缺乏能直接將本刊物視為無政府主義宣傳刊物的有力根據。」[48]

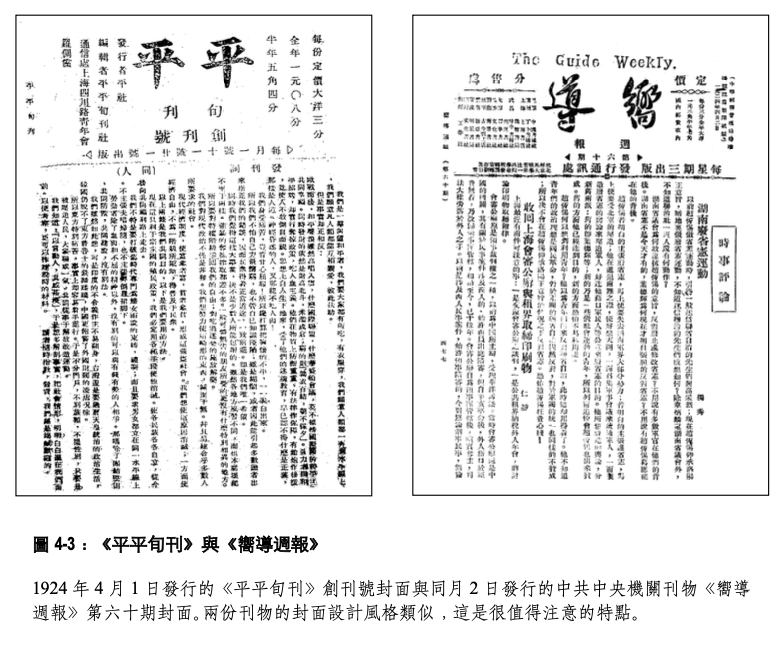

圖 4-3:《平平旬刊》與《嚮導週報》

無政府主義在《平平旬刊》中存而又不存的矛盾現象究竟何解?本研究認為,這種矛盾可能是「A」「B」兩派間的力量消長之反映。

2.「主義」對立:從平社、《平平旬刊》到赤華黨

據俄國學者郭杰(К. М. Тертщкий)與白安娜(А. Э. Белогурова)所轉述,許乃昌交給共產國際的報告有如下內容──1923年11月,[49]台灣、中國,以及朝鮮的革命青年在上海組織了平社(音譯:Pingshe / Пиншэ。義譯:Общество “Равенство”,「平等」社)。平社的成立者包括:彭華英、蔡惠如的長子蔡炳曜,以及許乃昌。平社成員發行了定期刊物《平平》(Pingping / Пинпин)[50]並派遣了幾個成員回到台灣工作。根據許乃昌的說法,平社的活動相當成功。不過,由於外國租界當局的壓力,以及「為數不多的無政府主義者」在社團內的非組織化行動,使得社團於1924年5月停止活動。[51]

目前尚無其他史料可以說明平社內部的「A」「B」矛盾,不過范本梁與彭華英之間的對立也許可以提供一些參考:[52]

華英比本梁先到上海,本梁自認是華英的情敵,他本來對華英就沒有好感,及至本梁信奉安那其主義出現於上海的時候,平添一個思想對立,兩人之間就成為冰炭不能相容了。……

我還在上海的時候,老范有一天瘋狂似地跑回青年會,嚷著找菜刀要去殺死彭華英……我趕緊把菜刀藏起來,極力阻止,攔住不放。……鐵牛﹛范本梁﹜氣憤憤地說:老彭的思想不對,會荼毒台灣民眾,所以他和老彭爭辯起來,詎料他﹛彭華英﹜不會認錯,反叫外國人打他﹛范本梁﹜、侮辱他,此仇不報非人。……總之打過架是事實。

范彭兩人的思想,根本不同,各自獨立一家,不能相侵犯。老彭組織平平社,宣傳他們的言論,老范單獨出版《新台灣》,提倡安那其主義,分道揚鑣已久,老范偏要找他辯論,自討沒趣。根本上,兩人之間不止於思想問題對立,老范似乎還夾雜著情敵意識對待老彭,這實在是使老彭出乎意料的。……當時他們兩位都可以說是台灣最重要的革命志士,兩虎相鬥兩敗俱傷,我很不願見他們的仇恨一往趨深,因為我反對蔡培火一派合作「請願」主義,自然擁護彭范等人的革命運動,但我不願意袒護哪一方。

張深切與謝雪紅(1901-1970)都指出,范本梁在平社活動期間正在上海。日本情報也指出,范本梁與羅任一來往密切。[53]因此《平平旬刊》與《新台灣》的先後創刊[54]乃至社團之間或之內的矛盾,也許都離不開上海地域內的主義紛擾或人事糾葛。

在平社遭遇「A」派「破壞」的形勢下,許乃昌等人另外建立起「B」派傾向鮮明的組織──「赤華黨」。也許這是「台灣赤華會」重新以「赤華黨」之名站回歷史舞台的一次嘗試。[55]許乃昌交給共產國際的報告指出:[56]

──1924年6月,台灣左翼份子建立了「赤華黨」(Red China Party, RCP / Партия Красного Китая, ПКК),許多平社成員參與了這一組織。據許乃昌所言,在赤華黨建立前,台灣沒有任何組織敢於以自己的名稱宣示共產主義方向。黨的創建者們希望能在將來與日本共產黨建立聯繫,並將日共組織發展到台灣。

──建黨大會以1924年4月25日與6月1日兩個階段進行。在台中,4月25日的大會選出五名執行委員會委員,黨的非正式成立日期則是五一勞動節。至於6月1日的會議,因為殖民當局的監控,其會議未能舉行。不但推遲至6月20日,地點也改至上海,至此黨才正式成立。至1924年7月為止,[57]黨的成員共49人,包括13名工人,其餘則均是知識份子。[58]

──黨的活動招致了日本警方的注意。1924年6月18日[59]舉辦起反對台灣始政紀念日的集會。除了散發傳單,黨的成員還計畫將之秘密送回台灣,然而警方卻得到了這一消息。同時,台灣的日本當局加強控制並增派額外的警力前往上海。這一切顯然對黨造成負面影響,黨員意志不再熱切如昔。據許乃昌所言,赤華黨由於經費與人力短缺而無法持續她的活動。

如果「赤華黨」的出現,可以理解為「台灣赤華會」轉型的結果;平社及《平平旬刊》就應該理解為實現轉型的媒介。在這個過程中,台灣社會主義者終於超出個人活動而轉為組織運動。相較於蔣渭水、連溫卿、范本梁等先驅的努力,上海台灣社會主義者的奮鬥顯然規模更大、軌跡更可追索。只是前述先驅所未曾面臨的問題卻在上海的台灣社會主義者面前出現,最突出的就是組織內外的「A」「B」兼容與對立。

以兼容「A」「B」兩派為宗旨,羅任一等人開闢出一條通向平社及《平平旬刊》的道路。在這條道路裡,羅任一的同志謝晉青首先把眼光投向了殖民地台灣,首先向台灣呼喚革命並批判請願運動。在這條道路上,謝晉青早逝,卻由他的同志羅任一繼續走了下去。並在台灣、朝鮮、日本,以及大陸各省青年的合作下,最終組織成了平社及《平平旬刊》。「A」「B」合作雖然失敗,但同范本梁所走的純粹「A」派道路相比,平社及《平平旬刊》兼容「A」「B」兩派的嘗試揭示了台灣社會主義運動形成過程中的另一條道路。

也恰恰是這條道路的準備,以許乃昌為代表的「赤華黨」才得以從中走出台灣史上前所未有的「B」派道路。發生在1924年上半年的「A」「B」合作與分裂就像是種縮影。這一縮影預示了「A」「B」合作的破裂、預示了無政府主義在東亞各地的衰落,同時也預示了共產主義的「B」派道路之興起。羅任一在6月底所發行的《平平旬刊》上譯載了一篇現在看來意味深長的文章。這篇由日本共產主義者田口運藏(1892-1933)所寫的文章說道:[60]

階級意識這句話,算現代社會主義用得最多的術語中之一……現代的爭鬪,是階級意識醒覺了的解放運動,于是以階級組織的必要為前提這一點,是與從前不同的。社會主義者把持階級爭鬪、高唱平民解放﹛、﹜所以大眾前鋒的組織,實為必要。沒有組織的爭鬥,難得有什麼効果。主張依爭鬥而解放的我們,知道我們最終的任務,是取階級爭鬪的本源。而表示階級爭鬪最正當的方法,即是政治運動。沒有政黨的政治運動,定為無組織的反逆而終了。我們努力普及聯合運動,同時主張豎起平民的政黨。我們以馬克司主義為立腳點,做解放運動的前鋒,急急使組織的階級意識越見加強!

無論是建立先鋒隊政黨,投身政治、普及聯合運動(AB合作?)、乃至以馬克思主義為宗。羅任一所譯載的這篇文章不但可以視為赤華黨建黨的最佳註腳,也顯示了羅任一以及平社、《平平旬刊》向「B」派的傾斜。不過,赤華黨所揭示的「B」派道路,還同時包括了上海(乃至日本、台灣)的台灣青年組織與社會主義組織的空前整合。必須旁及各組織間的關係才能更全面地考察赤華黨。

3.台灣人青年組織的興衰與轉折:以1924年為中心

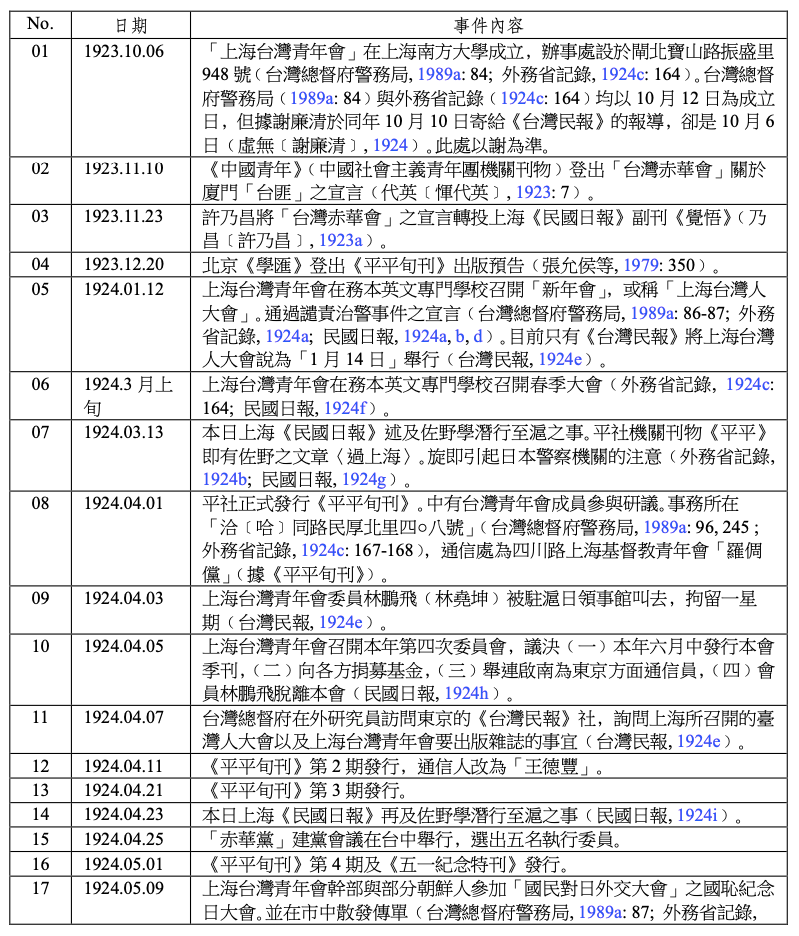

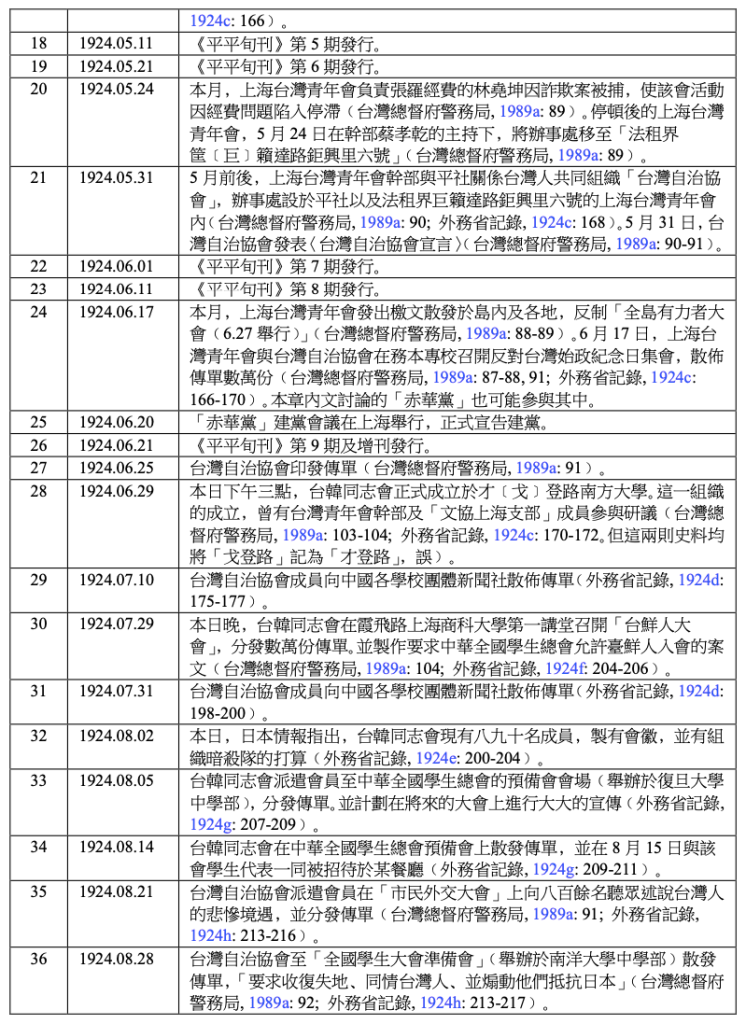

以下分製兩表。「表4-5」以1924年前後各種台灣人青年組織為對象,列出目前所知的所有事件;「表4-6」則將「表4-5」簡化,圖示各團體的沿革及活動軌跡。

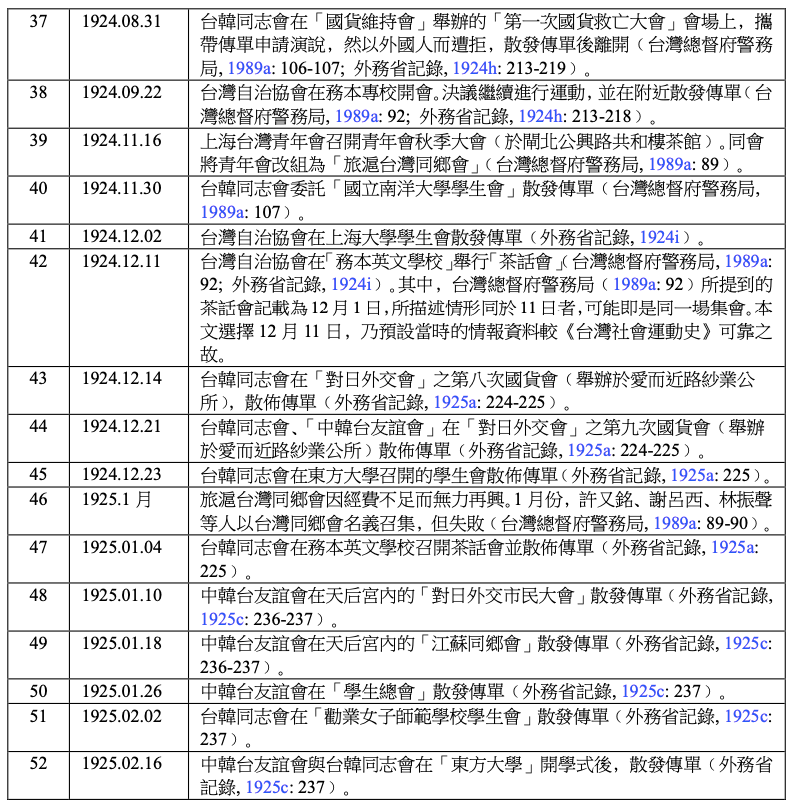

表 4-5:1924 年前後上海台灣人諸組織的活動簡表

表 4-6:「表 4-5」簡示

表4-5與表4-6顯示赤華黨(或台灣赤華會)與平社均主要活動於上半年,姑且稱之為A組。台灣自治協會、台韓同志會,以及中韓台友誼會(這是既有史料所未載者),則居下半年,姑且稱為B組。[61]

雖然上海台灣青年會(及改組後的台灣同鄉會)是唯一貫穿1924年前後的組織,然而A組向B組過渡的時間點頗相重合於青年會本身所發生的轉折,特別是青年會所經歷的第一次轉折(1924.5.24)。青年會的活動在這次轉折之後由盛轉衰。這次轉折的性質頗值得玩味:(1)第一次轉折之後的青年會,只有一名幹部是舊面孔(林堯坤,又名鵬飛),其餘都是新幹部。然而這個幹部卻是曾經導致青年會陷入財務危機,並已被青年會開除的成員。[62](2)第一次轉折之後的青年會決議支持請願運動與文協、並向文協尋求援助。然而第一次轉折之前參與平社的成員卻反對請願運動。[63]

《台灣社會運動史》等史料經常從正面肯定青年會與其他台灣人組織之間的聯繫。但這種聯繫應當將青年會發展中的不同階段考慮進來。如前所述,第一次轉折之前及之後的青年會說不定是完全不同的團體。此外,雖然無法判斷青年會本身的轉折如何聯繫於其他台灣人組織之興衰。但幾乎同時瓦解的平社、赤華黨,以及第一次轉折之前的青年會恐怕有不淺的關係。[64]

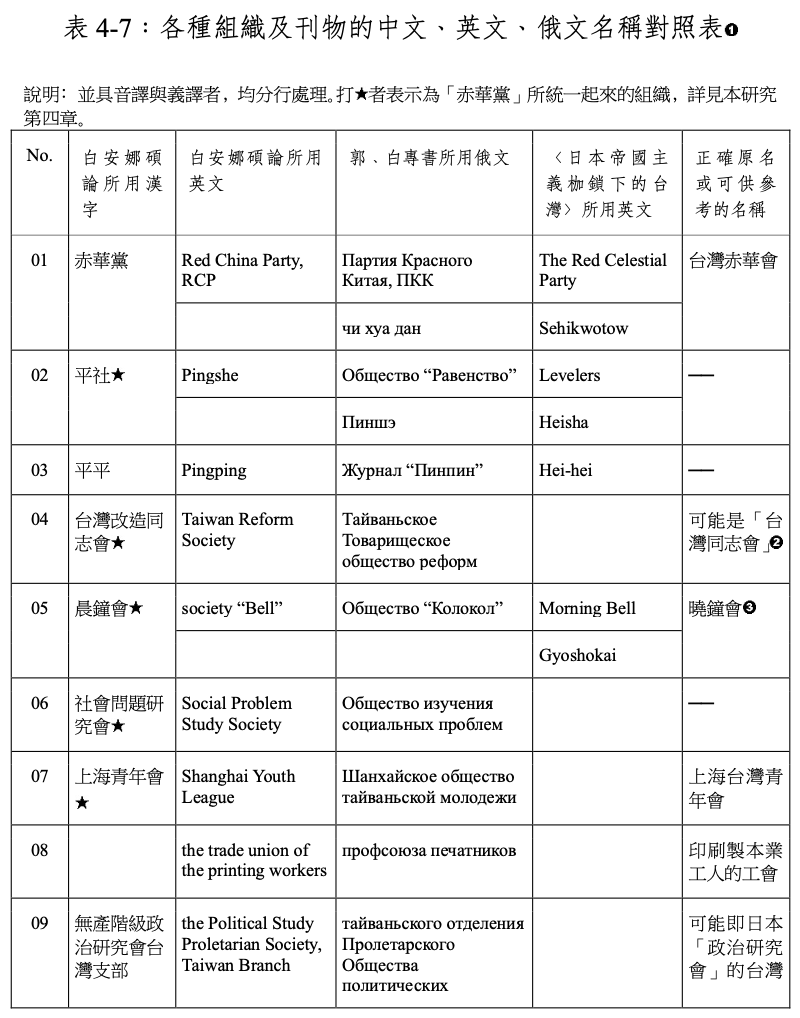

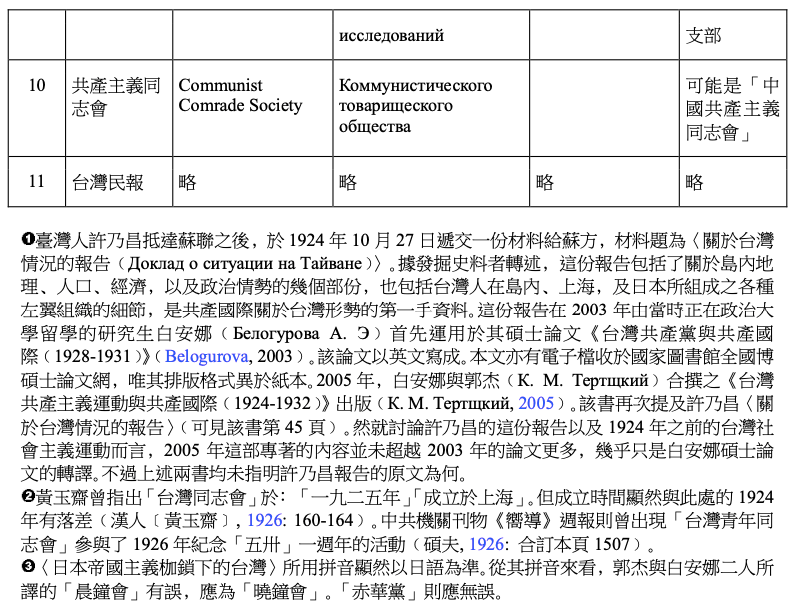

許乃昌的報告可以證實上述推測。報告指出,赤華黨統一了台灣共產主義運動各個分散勢力,包括了平社、上海台灣青年會、台灣改造同志會、曉鐘會、社會問題研究會(即「表4-7」中標記★號者)。雖然黨的成員並不多,成立初期卻很有行動力,並透過各種台灣的組織進行合法活動。[65]。此外,還有一份收藏於共產國際並題名為《日本帝國主義枷鎖下的台灣》(Formosa under the yoke of Japanese imperialism)的檔案(寫於1928.6.31,原文英文)[66]也提到這些組織,「表4-7」亦列出比較。在人際方面。許乃昌的報告列出了十三名重要的台灣左翼份子及其組織關係,即「表4-8」。

表 4-7:各種組織及刊物的中文、英文、俄文名稱對照表

表 4-8:許乃昌所謂的十三名台灣左翼積極份子 (對照表 4-7)

許乃昌的報告所列舉的組織顯示赤華黨並未統合「台灣自治協會」、「台韓同志會」,以及「中韓台友誼會」(以上即B組)等團體。顯然赤華黨只活動於A組存在的上半年。至於赤華黨所統合的組織則分居上海、台灣,以及日本。

上海的組織,前面已介紹了平社、上海台灣青年會。「台灣改造同志會」,可能正是黃玉齋(1903-1975)所謂的「台灣同志會」或者曾在中共機關刊物《嚮導週報》週報上出現過的「台灣青年同志會」。[67]但背景尚待核實。

日本的組織是第三章曾提到的「曉鐘會」。從「表4-8」可知,曾經參與日本「可思母俱樂部」的黃登洲(1901-?)與呂磐石(1888-?),都是曉鐘會的成員。

台灣的組織則是「社會問題研究會」。由於研究會的成員只有連溫卿、蔣渭水、謝文達(1901-1983)、石煥長(1891?-?),以及過世的山口小靜(1900-1923),而許乃昌又未將連溫卿歸為赤華黨成員,所以「社會問題研究會」與赤華黨發生組織關係的原因值得思索(比方謝文達乃至蔣渭水可能是黨的成員,或者根本就是許乃昌胡說)。至於許乃昌所說的「無產階級政治研究會台灣支部」,則可能與山川均等人所組織的「政治研究會」有關。「政治研究會」是山川均將日共解黨之後,為創立合法「無產政黨」而成立的準備組織,1924年5月才提出組織章程。然而現有史料並無法證實「政治研究會」有台灣支部之存在。[68]是否許乃昌知曉了連溫卿於1924年前往日本拜訪山川均之事,從而據此推測兩人具有某種關係並進而做出「政治研究會」之「台灣支部」的推論?最後,所謂「共產主義同志會」其實也屬不明,然而謝廉清所曾接觸的「今日派」共產黨就曾組織過「中國共產主義同志會」,是否就是這個組織?或者另有所存?此皆尚待考察。

第三節、結論

1.介入現實

1923年6月至翌年3月,《民鐸》雜誌先後發表由曾經是無政府主義者的易家鉞(1898-1972)所寫的〈中國的丘九問題〉與〈中國的丘八問題〉,[69]引發接連論戰與圍剿。[70]「丘八」即「兵」,蔑稱軍閥士兵。由於流亡學生屢掀學潮,[71]有惡意的批評家遂以「丘九」蔑稱學生,謂之恐怖百倍於軍閥的群體。易家鉞認為學生該好好讀書,不應參與政治。許乃昌在平社成立之前即抨擊云:[72]

易家鉞君呀!政治問題若不根本的解決,怎樣能夠讀真正的書呢?假使能知道「讀書的價值」知道「讀書的方法」知道「讀書的規式」,在這樣暗無天日的社會,能靜靜地讀書?……(學生若是可說是丘九,易先生是丘十,軍閥大概是丘十一罷)……

唉!可笑的沙上的讀書運動!建設在沙漠上的讀書運動!甘為奴隸的讀書運動!

平平同人賀威聖則認為「社會運動是學術運動的初步辦法──學術運動者應該加入,社會運動」。[73]他在《平平旬刊》發表的十三篇文章中,有六篇直接討論社會運動與學術運動的關係,其中五篇還是大篇幅的連載文章。[74]可見對於平平同人來說,透過「實踐」介入現實乃是急需提上日程的大問題。

雖然來自不同地域的平平同人分別在《平平旬刊》表現了不同的關懷,但他們都關心各地的壓迫形勢。台灣同人也是如此:

首先是如何面對「冢中枯骨的祖國」並行動起來。許乃昌在平社結成之前便撰文指出,「中國真窮困極了,大多數的人們都沒有得著『人的生活』。(這是二三年前張東蓀氏的話)不但沒有得著『人的生活』,而且時時看見些『平民的慘死』。」「在我們這百鬼橫行的萬惡社會,這樣『平民的慘死』已經變成平常的小事。」但是,「我們卻以為這是一張對於現代資本主義社會的沉痛的抗議文,用『死』而寫成的深刻的抗議文!」[75]平平同人「任一」亦痛訴,在勞動者流血流汗、身陷貧乏之時,「資產家」的家犬不但穿金戴銀,就連尋狗啟事的獎金也可以與尋人等值,那真是「人不如狗」的時代![76]

平平同人「蕾」指出,當時的台灣人通常會「把上海當作中國的代表看」。但他認為這種觀點不但「錯誤」,「他們判斷中國的事實都是很皮毛的。他們的眼光看得太近了。他們看中國這樣鬧法就失望,就以為中國無望了。」他指出,「就是在中國的中國人也往往抱悲觀失望的人不少。但是有志於國事者總應該抱樂觀的態度去努力才好!」[77]總之正如張深切所言,「上海的社會現象,無一不使海外回來的僑胞觸目傷心」,「台灣的智識青年,一看這罪惡淵藪,無不扼腕悲痛,恨不能一手擎天,掀起大革命,把一切的罪惡掃除乾淨。」[78]

其次是日本獨霸東亞之下的台灣處境。署名「真一」的同人在《平平旬刊》創刊號寫了一篇寓言故事(題為〈台灣怎麼樣了〉),分別以「華先生」、「女兒」、「倭寇」代表中國、台灣,與日本;並試圖將馬關割台以來的中、台、日關係微縮其中。[79]這樣的寫作手法與同年更早發表於《台灣民報》的〈台娘悲史〉非常接近。〈台娘悲史〉由留學於上海南方大學的施文杞所寫,是台灣本土白話小說的先驅。在〈台娘悲史〉裡,本有女兒「台娘」的「華大」,因「日猛」以「高麗參」為釁而被打輸,台娘被迫嫁給日猛作妾。嫁過去的台娘,日子過得痛苦;想向日猛請願,卻更不得翻身。這一尚稱委婉含蓄的寓言,卻使當期《台灣民報》在台灣遭禁。[80](內容極為雷同的〈台灣怎麼樣了〉與〈台娘悲史〉,說明「真一」有可能是就讀於南大的「施文杞」。若從南大與「平社」的關係來看,似更能加強此推測。)

其他平平同人也譴責在大陸作亂的台灣人:「日本是深怕台灣人和中國人攜手。所以才利用台灣的廢物無賴漢來在中國作亂,使中國人痛恨台灣人。」「台灣無賴子越鬧得兇,即是日本心越利害,而台灣同胞就越無立足之地。這是多麼可惜,可恨!台匪竟作了日本日本侵略中國的第一犧牲品。」[81]

最後一項則是如何看待作為既存社會運動的台灣議會設置請願運動。關於這個問題,留待下一章討論。

2.從上海走向全東亞

現有史料顯示平社以發行機關刊物《平平旬刊》為主要活動。實際上,《平平旬刊》賦予自己的任務也是文字宣傳。雖然目前尚未見到平社以集體名義進行出版以外的活動之事實,他們卻成功實現刊物的定期發行;以十天發行一次的頻率成為台灣史上首份定期社會主義刊物。又由於刊物積極討論各種時事問題,幾位刊物同人廣泛向外投稿(甚至發生論戰)[82]並與當時的許多報刊建立起廣告與被廣告的聯繫,[83]因此刊物的活動力並不弱。也許恰恰是平社及《平平旬刊》的存在,才為隨後出現的幾個具有激進活動的組織,提供了歷史性的準備(比方台韓同志會)。

1924年6月19日,北京政府通令郵局禁止寄遞一系列過激刊物,《平平旬刊》赫然列名其中。[84]由此可見《平平旬刊》所形成的影響力。除北京政府的禁止外,發行僅有三個月的《平平旬刊》也因暑假的來臨而宣布暫時停刊,大概因為他們及他們的讀者多是學生吧。[85]《平平旬刊》的句點畫在北京政府的禁止、學生的暑假,以及前述無政府主義者的破壞之間,這是頗為弔詭的結局。然而平社成員與平平同人並未因此止步。在國共合作引領整個中國激進化的1924年,在當時大陸報刊所激烈爭論的「讀書運動」與「社會運動」的爭論之中,平社成員與平平同人紛紛走出讀書運動的框框而投身社會運動。又由於他們所個別具有的東亞各地域的背景,因此,他們從上海所邁上的征途,更是以整個東亞為範圍的長征。如果不是上海此時此刻所具有的特殊背景,這種跨地域的連帶顯然難以形成。[86]

如表4-4之考證:除了盧劍波、秦滌清這兩個無政府主義者之外,大陸籍的平平同人──如羅任一、賀威聖、華崗、姜冰生、崔曉立、徐介藩、劉一清、王秋心──大多加入了中共(乃至國民黨[87])。朝鮮與日本的同人則全與共產主義運動有關。羅任一並未久留於中共黨內。實際上,他同時告別了他曾經想聯合的「A」「B」兩派,而與鄧演達(1895-1931)共同創立了第三黨(即現在的中國農工民主黨),幾次在西安策動張學良反蔣。賀威聖則在犧牲在大革命中,成為中共第一個浙江籍烈士。大革命失敗後的華崗,在白色恐怖的威脅中寫下第一本關於大革命的專書:《中國大革命史》,成為著名的馬克思主義史學、哲學家。劉一清則是上大的積極份子,是五卅慘案隔日的示威總指揮。[88]最有意思的是崔曉立。最後於抗戰中犧牲的他,在國民黨的「杭州軍人監獄」中結識駱耕漠(1908-2008,著名馬克思主義經濟學家),而駱耕漠正是在此處認識了台灣人李友邦(1906-1952)。[89]台灣籍的同人,以許乃昌與彭華英最為突出。同樣加入中共的許乃昌於同年前往蘇聯,回國後轉戰日本、上海、台灣三地,並在1926至1927年間參與「中國改造論爭」,直接領導左翼對東京台灣青年會的奪權並加速台灣社會運動的左右分化。彭華英雖然逐漸淡出左翼,卻也成為文化協會、民眾黨的重要幹部。朝鮮籍的尹滋英,輾轉滿州等地的組織工作之後,前往蘇聯。最後卻因協助季諾維也夫(1883-1936)的嫌疑而遭清洗,處死於1938年。2004年,韓國政府正式頒發「建國勳章」給包括尹滋英在內的左翼獨立運動家,他所獲得之「獨立章」是同次授勳中最高等的獎章。[90]

3.平社及「赤華黨」的歷史意義

平社或赤華黨都以學生知識份子為主體。因此這兩個組織(特別是建黨了的後者)恐怕無法視為「工人運動」與「社會主義」相結合的產物。當時,台灣島內的工人運動才剛剛起步。1923年,台北爆發由印刷製本業的工人所領導的罷工,這是歷史上的第一次。不但連溫卿到老都還記得當年的「印刷工第一次罷工」,許乃昌交給共產國際的報告也特別強調他們的罷工。據其所言,印刷製本業工人的工會組織罷工之後即遭鎮壓。台灣直至1924年仍無任何工會。許乃昌認為,只有日本的工會組織提供協助,台灣的工會才可能被組織起來。[91]

雖然本研究把「台灣赤華會」與「赤華黨」兩者聯繫看待,但兩者之關係以及平社與《平平旬刊》的作用究竟為何?「台灣赤華會」出現於廈門「台匪」亂事方熾之時。她以呼籲兩岸人民相互親睦、攜手奮鬥的姿態,出現於歷史舞台。然此姿態首先僅僅展示為一紙宣言。許乃昌親身參與了「台灣赤華會」與「赤華黨」。但就實踐上來看,也許並不存在一個從「台灣赤華『會』」直線發展為「赤華『黨』」(Sehikwo-“tow”)的筆直過程。這個過程既斷裂又連續,平社則是其間的媒介與實際的起點。[92]

赤華黨可謂台灣共產黨之前的台灣共產黨,但她寫在自己的旗幟上的並不只有「赤色」,而還有「中華」(China / Китая)。雖然1928年的〈日本帝國主義枷鎖下的台灣〉將赤華黨意譯為「The Red Celestial Party」,但誠如郭杰與白安娜所推測的,此處的「Celestial」當源於「中華帝國(Celestial Empire)」的概念,也還是「中華」。[93]這些台灣青年,在廈門匪亂之中崛起、在治警事件後激進、在各種既有的台灣青年團體中吸收力量並最終走向組黨。這是台灣社會主義運動形成於1924年時的主旋律。雖然這次集結沒有下文,但是:

Pero era tarde ya, y el movimiento

del hombre, mi partido,

es la invencible primavera, dura

bajo la tierra, cuando fue esperanza

y fruto general para más tarde. (Pablo Neruda, “Se reúne el acero”)[94]

已經晚了,

人類的運動,我的黨,

一旦變成未來的希望和普遍的結果,

就成了堅實地扎根地下的

不可戰勝的春天。(聶魯達,〈鋼鐵聚匯〉,張廣森譯)

[1] 關於這一考證的故事,可見石川禎浩(2006: 266-273)。

[5] 1921年9月,中韓互助社曾邀廣東政府徐謙出席茶話會,據《台灣社會運動史》云,蔡惠如出席了這次會議,並發表反日言論。《台灣社會運動史》記為1920年,實誤。分見以下三份史料:(1)民國日報(1921),(2)外務省記錄(1921c),(3)台灣總督府警務局(1989a: 82-83)。蔡惠如在茶話會上的講話,在第二份史料裡被加油添醋:「又次台灣代表報告某國統治台灣之黑暗及其種殘忍蠻橫並摧殘台灣教育使人民變成愚蠢無知之動物﹛。﹜聞物皆為髮指﹛。﹜其餘到會者多有演說。大致強力之終不可。」第三份史料雖只有明確云及蔡惠如於會上「進行演講報告,抨擊日本佔有台灣後的統治手段」,但同史料另外提及林呈祿與彭華英多次參與互助社集會並發表演說之內容,卻與前述第二份史料類似(但更加油添醋):「愚民政策,殘忍的革命審判,極端的差別待遇,橫暴的剝削制度」,這段話可能這是被該史料編纂者嫁接後的內容。最後,關於中韓互助社的研究,可見康基柱(1998: 266-279)、裴京漢(2003: 34-43)。

[6] 金立是朝鮮共產主義者。金立最為人知的事蹟就是將蘇聯提供的運動資金帶回東亞之事。金立於1921年參與上海的「高麗共產黨」建黨,後因某些人主張該資金應交給大韓民國臨時政府而將之暗殺(강만길성대경, 1996: 64)。金立一行人於該年12月抵達上海。翌年從帶回來的「四十萬圓宣傳費」中寄贈「若干金」給「日本社會黨及中國廣東的社會黨以及台灣社會黨。」(金正明, 1967: 319; 梶村秀樹與姜德相, 1972: 247, 455, 462)《台灣社會運動史》則記載金立於1921年9月支付蘇聯提供的「三千圓」運動資金給台灣革命者,但未說明收款者(台灣總督府警務局, 1989c: 2)。就收款者而言,《台灣社會運動史》曾有關於「高麗共產黨員崔昌植、呂運亨、金萬謙、姜漢記」與台灣人林呈祿、彭華英來往的記載,並云後者因此而「收受過第三國際提交的運動資金」(台灣總督府警務局, 1989a: 82-83)。就「三千圓」款項而言,目前只有看到關於蔡惠如收到「蔡以修」的「三千圓」匯款的記錄(外務省記錄, 1921a),並請參考表4-1。

[8] 「上海的社會現象,無一不使海外回來的僑胞觸目傷心。」「台灣的智識青年,一看這罪惡淵藪,無不扼腕悲痛,恨不能一手擎天,掀起大革命,把一切的罪惡掃除乾淨。」(張深切, 1998: 39)

[12] 關於許乃昌家庭與出生背景、筆名的考證見邱士杰(2005a: 27, 35, 注釋第5)。關於許乃昌留在共產國際的檔案見К. М. Тертщкий(2005: 61)。

[13] 日本警察單位1925年的情報資料載云:「本人﹝許乃昌﹞在故鄉的商業學校預科畢業二年之後,約在三年前以研習英語為目的,渡航至上海,在學於同地之上海大學時,親炙俄國文學。」(外務省記錄, 1925e)

[14] 關於就讀暨南學校一事,可從許乃昌投稿於《文學旬刊》的稿件署名知之。關於台灣人就讀暨南學校,可參見蘇薌雨(1975: 24)。當年蘇薌雨就是經蔡惠如介紹而進入暨南學校念書的台灣學生。

[15] 此據許乃昌所投〈台灣議會と無產階級解放〉一文所註明之寫作地點(南京)與寫作日期(1923年5月29日)而推知(秀湖生﹝許乃昌﹞, 1923b: 43, 48)。

[16] 許乃昌投稿的報刊包括了:上海《時事新報》副刊《文學旬刊》(文學研究會主辦)、上海《民國日報》副刊《覺悟》、東京《台灣》雜誌,以及東京《台灣民報》。在上海《民國日報》副刊《覺悟》上,許乃昌發表了〈表現主義(Expressionismus)底見解〉一文(許秀湖﹝許乃昌﹞, 1922)。在目前筆者僅見的研究文獻裡,許乃昌與謝六逸(筆名「路」,1898-1945)並被視為介紹「表現主義」至中國的先驅。關於許乃昌〈表現主義(Expressionismus)底見解〉的歷史地位,可見趙樂(1986: 735)與陳惇(2003: 19)的述評。此外,1922年底,許乃昌在上海《時事新報》副刊《文學旬刊》上發表〈雜譚〉一文(許秀湖﹝許乃昌﹞, 1923b),此文針對當時中國小說之寫作本質,提出了通論性的批評。後來許乃昌又發表了〈﹝雜譚﹞讀「心潮」裡底五篇小說〉一文(許秀湖﹝許乃昌﹞, 1923a),批評南京新文藝團體「玫瑰社」之刊物《心潮》充斥著僅能稱為「感想文」的劣質小說(許乃昌這篇文章也顯示他當時正就讀於南京暨南學校)。對於《心潮》的批評,旋即引起反論,而有〈讀「心潮」後〉一文發表於同刊物(第69期第3版),但討論未能延續。在《台灣民報》上,許乃昌發表了〈中國新文學運動的過去現在和將來〉一文。他認為,中國文化的進步正表現在新文學(白話文學)的發達上,對於同樣提倡白話文的台灣來說,介紹大陸新文學的發展將很有意義(秀潮﹝許乃昌﹞, 1923)。楊雲萍(1946: 11)評價這篇文章的歷史地位曰:「這遍雖是很簡單的,卻是介紹了中國文學運動的整個情形到台灣的最初的一遍。不過他只是介紹而已,並沒有績﹝積﹞極的主張到台灣文學自身的問題。」

[19] 「務本英文專門學校」是一間由外國小型教會所主辦的補習學校,當時不但有許多台灣青年就讀於此,更是此後經常選擇的集會地點。在台灣社會運動的史料中,這間學校第一次出現於「上海台灣人大會」(1924.1.12)。關於這間學校的歷史:從該校刊登於上海《民國日報》的廣告分析,此校本名「郇立務本英文專校」,後於1924年改名「美國郇立務本文商專門學校」。據廣告,本校校址記為「上海寶山路」。廣告刊登者為「校長林鴻斌」,1924年校名更改後,刊登者改為「總理惟經。主任林鴻斌」。本校招生廣告常與基督教傳教廣告同登一處,刊登者記為「上海寶山路郇基督公同使徒教」或「上海寶山路西寶興里口郇總堂」(1923c, d, g, h, 1924c。由於招生廣告多連日登載,此處引用史料則取首次登載日期或登載內容首次發生變化的日期)。從務本英文學校為「郇立」(「郇」即「Zion」之意)來看,可能正是這一教會的附屬學校。若從教會地址「上海寶山路西寶興里口」來看,也與日本《外務省記錄》所記載的務本英文學校校址「上海寶山路寶興里」相同;《外務省記錄》並指出,校長林鴻斌曾在校內的台灣人集會上,發表演說(外務省記錄, 1924a)。廣學會(Christian Literature Society)所編China Mission Year Book(1914)曾記載上海有個叫做「基督公同使徒在郇」(Christian Catholic Apostolic Church in Zion, CCACZ)的教會,由C. F. Viking(可能即「惟經」)等美國人主辦(Christian Literature Society, 1914)。

[20] 朱雙一曾對《台灣民報》創刊初期來自南方大學的投稿進行近乎搜索的研究。當時發表於該刊上的南大學生有:施文杞、劉國定、林耕餘、維濤、曾廣勳、趙吟秋、黃超白等。朱雙一(2006: 4-5)總結云,「最早的一年多時間裡《台灣民報》上的新詩園地,幾乎是以施文杞為首的一群上海南方大學學生的天下。」朱雙一這部份的研究在後來發表於期刊上的版本被刪除(朱雙一, 2008)。為利於本研究說明,此處冒昧引用研討會的論文版本。

[21] 當時的上大社會系是新創科系。全校由「東南高等專科師範學校」改制為上海大學之後,從1923年6月開始連續進行「招生」、「第二次招生」及「續招生」(民國日報, 1923a, b, e)。據《民國日報》所登載榜單,許乃昌在「續招生」之後以「試讀生」身分錄取(民國日報, 1923f)。關於試讀生的規定,筆者尚無法尋得文獻依據。許乃昌入學之後通過的〈上海大學章程〉則有插班生與特別生的規定,特別生招收於缺額時,可酌量免試入學,並可改編為正式生。試讀生之性質可能近於特別生(黃美真與石源華等, 1984: 64)。

[22] 1923年11月22日,中共上海地方兼區執行委員會第二十二次會議,批准劉劍華(劉華)、張景曾、龍康莊、薛卓漢、王逸常、徐夢秋、許乃昌、黃儀蕃為中共候補黨員。隔年2月28日,中共上海地方兼區執行委員會批准上海大學候補黨員轉為正式黨員。就入黨時間與地點而言,極有可能正是當時在上大的許乃昌。上海大學的黨組織自1923年7月開始編成上海地委領導下的第一小組,早期上大第一小組的成員多由青年團吸收而來。1924年1月13日,上海的49名共產黨員重新編組,而上大第一小組的改組名單中,亦有許乃昌的名字,其組員還包括:劉劍華(劉華)、張景曾、鄧中夏、瞿秋白、施存統、王一知、張其雄、黃讓之、龍康莊(龍大道)、薛卓漢、王逸常、徐夢秋、許德良、陳比難(陳碧蘭)、向警予、沈澤民。上大第一小組於1925年後改組為上大支部,1926年再改組為上大獨立支部(上海市委黨史徵集委員會, 1986: 137-138; 中共上海市委組織部等, 1991: 15-17, 23-24; 中共江蘇省委黨史工作委員會與江蘇省檔案館, 1987: 72, 80)。

[23] 許乃昌於1923年12月之後列名中國社會主義青年團上海地方團員,當時共136人(黃志榮與黃妙珍, 1986: 50-51),許乃昌還曾發表文章於青年團機關刊物《中國青年》(秀湖﹝許乃昌﹞, 1923: 8)。

[24] К. М. Тертщкий(2005: 61)。

[25] 據張深切(1998: 266)回憶,1924年前後的范本梁其實也在上海。

[26] 青年會的刊物迄今未見。但當時青年會曾向人在檳城的江亢虎邀稿(1923年12月15日抵達。並有南方大學的台灣學生林耕餘擔任翻譯)。江亢虎(1928: 36, 42)云:「在檳城時﹛,﹜得上海臺灣青年會來函,言將出季刊,屬以一言為弁。游觀之暇。走筆應之。偶錄於此。﹛『﹜三十年來志士仁人爭以亡國滅種禍至無日申儆國人。國人淡焉漠焉。或且笑為憂天。不意臺灣同胞乃首當其衝而躬親其境。吾嘗思臺灣同胞﹛,﹜蓋處人生所至不堪。而茹苦停辛。乃長忍此以終古。匪唯不能見諒於日人。乃至不能見諒於吾國人。日本既以殖民地視臺灣。不使與諸郡縣等。臺人有內附者。吾國人又異族畜之。其無賴則鋌而走險。為虎倀以噬人。惟優秀青年﹛,﹜脫然來歸。恆思有所樹立。不欲以第一等大帝國國民自豪而特接櫫為臺灣人。其遇可哀。其志尤可敬也。吾聞泉漳之間。有捐鉅資夤緣入臺籍。以閒接托庇於第一等大帝國者。豈真其性與人殊哉。為淵毆魚。為叢毆雀。誰為為之。蚩蚩者吾何責焉。今臺灣人在本土不敢言改革。並不敢言教育。其居留上海者。組織青年會。專從教育入手。蓋國破家亡。即受教育之難已如此。顧吾國固儼然猶在。而吾民欲受教育亦難於登天。又安暇為臺人悲哉。臺人勉之。人心一日不死。讀書種子一日不絕。雖謂臺灣未亡可也。﹛』﹜」

[28] 張我軍(1923)曾在《台灣》提出譴責。范本梁所主辦的《新台灣》也批評少數台灣人「借了強盜的勢力來做台匪來做歹狗,而侮辱祖國而蹂躪同胞了,尚至無法度生,也就屈服於強盜而做他們的走狗爪牙來陷害有志的同胞了。」(能俠者, 1924: 3-6)

[29] 郭沫若(1989: 134)。原載於1922年12月《創造》,第1卷第3期。

[31] 惲代英所接著轉錄的內容略有差異:「但是這不是台灣人應負完全的責任的罪惡,若是沒有日本站在後面指揮,無智的台灣人不會這樣的大膽,日本人要使台灣人不能對外結國際的聯合,尤其是要使台灣人和在歷史上地理上有特別關係的中國人,不能親睦,這是他們暗中幫助無智的台灣人行兇的原因。親愛的全中國人民﹗你們是和我們處於一樣的壓迫之下。你們不但為台灣人,並且要為你們自己,應該站在共同利益的痛切的意識上,起來打破我們的仇敵啊﹗」(代英﹝惲代英﹞, 1923: 7)。兩文之間的差異,或許是文章並非一次寫成所致,也可能是惲代英或許乃昌自己或增或刪了。

[32] 「日本人最要台灣人與我們生意見,然後使我們不願幫助台灣人,幸而台灣的青年還不曾忘記我們是骨肉兄弟啊﹗我們要共同打倒仇敵,我們反對一切的分立運動。」(代英﹝惲代英﹞, 1923: 7-8)

[33] 〈介紹新著〉,《學匯》,1923年12月20日,轉引自張允侯等(1979: 350)。

[35] 佐野學(1924: 3)。4月是刊行月份,並非寫作月份。

[36] 就佐野學被捕後的供詞來看,他從1923年5月離開東京之後,於同年6月抵達北京。到1924年9月才從蘇聯出發歸國。但從佐野學自稱「我自脫出了日本已經八個月了」來看,這篇文章至少寫於1924年1月前後。佐野學也許被捕之後並未供出實情。此外,從當時上海報紙屢稱佐野學潛抵上海來看,也略可為證。以上分見:〈佐野学予審訊問調書〉(山辺健太郎, 1982: 193-196);並見本研究附表4-5: 07, 14。

[38] 羅任一由日返國的這一經歷,不能不讓人聯想到《台灣社會運動史》所說的「有一名共產主義者」。當然,也可能是彭華英或佐野學。

[39] 1924年2月7日,羅任一以「羅豁」之名出席上海「二七紀念大會」(中華全國總工會工運史研究室等, 1983: 566)。

[40] 比方《台灣社會運動史》就認為,「中國人共產主義者羅豁」以「法租界霞飛路漁陽里」為基地,「讓數名台灣人及朝鮮人青年寄宿其宅,施以共產主義教育。」(台灣總督府警務局, 1989a: 9)。羅任一所曾居住的「法租界霞飛路漁陽里」是中共早期機關的駐在地,即新「漁陽里六號」;至於陳獨秀,則曾居於隔壁的老漁陽里,即老「漁陽里二號」。但中共早期機關主要是在1921年前後活動於此。作為社會主義青年團最初駐在地的新漁陽里六號,據許之楨(1980: 39, 41)回憶,原由戴季陶於1919年租住,後由楊明齋、陳獨秀續租。李達(1980: 19, 21)亦回憶,由於選派了十來名團員赴蘇留學,此地遂於1921年7月黨大會之後退租;陳獨秀亦於1922年初出獄後不久,搬離了老漁陽里二號。因此,如果羅任一回國之後確實定居於新漁陽里,有可能與中共擦身而過。但是中共早期機關的轉移,是否連帶影響當地作為馬克思主義者與無政府主義者的集散地,實待探究。

[41] Kerkezov(1924: 6-9)。但《平平旬刊》編者仍注言,「本文主觀觀念非常濃厚;好在是表示他個人意見。」這篇連載文章實際亦未續刊下去。

[42] 這兩篇文章主要是反對中蘇談判,認為蘇方欺負中國(赤人, 1924: 1-3; 威聖﹝賀威聖﹞, 1924a: 8)。關於《平平同人》的民族主義情緒,請見本研究第七章的討論

[47] 目前所知以「平社」命名之無政府主義社團曾分別出現在1918年的山西、1922年的四川、1923年前後的四川(平平社)、1927年的舊金山(徐善廣與柳劍平, 1989: 310, 314, 315; 張允侯等, 1979: 334)。

[49] 郭杰與白安娜認為11月有誤,應為《台灣社會運動史》所記載的3月。但此推測是錯誤的。詳表4-2: 01的史料即可為證。

[50] 白安娜的碩士論文(Belogurova, 2003: 14)與郭杰與白安娜的合著(К. М. Тертщкий, 2005: 43)均謂《平平旬刊》發行「一個月兩次」。此說有誤,因為《平平旬刊》實乃一個月發行三次的旬刊。

[51] 並見Belogurova(2003: 14-15)與К. М. Тертщкий(2005: 43-44)。

[52] 張深切(1998: 256, 272, 273)。

[54] 在《平平旬刊》創刊號寄抵台灣後不久(台灣民報, 1924e),《新台灣》也隨即寄達了(台灣民報, 1924f)。

[55] 就此而言,許乃昌關於「赤華黨」的報告,或許恰恰證實了許乃昌與「台灣赤華會」的關係。但就「赤華黨」本身來說,除了許乃昌的報告與「台灣赤華會」早先的宣言之外,尚無其他史料可以進一步提供說明。

[56] 以下敘述分別轉引自Belogurova(2003: 14-15)與К. М. Тертщкий(2005: 43-44)。

[57] 白安娜的碩士論文寫「至1924年7月2日為止」,郭杰與白安娜的合著則云「至1924年7月7日為止」。分見Belogurova(2003: 14-15)與К. М. Тертщкий(2005: 44)。

[58] 就這段的敘述而言,郭杰與白安娜合著明顯優於白安娜碩論。白安娜碩論敘述頗為混亂。

[59] 疑為「6月17日」之誤,但白安娜碩論及郭杰與白安娜合著均如此轉述。

[61] 不過,縱使存在著A、B兩組差異,從新組織依次出現的時間順序來看,新組織與前一個組織總在某些時段並存著。隨著新組織的誕生,新組織的各種活動成為整個上海台灣人的運動主體。這一現象同時體現了組織之間的並存與過渡。

[62] 如表4-5所示。4月初《平平旬刊》正式發行之後,青年會的「會計科」幹部林堯坤(林鵬飛)出了狀況。先是被日本領事館拘留一周,旋即被青年會決議「脫離」。《台灣社會運動史》指林堯坤涉嫌詐欺案被捕,導致青年會因財務問題停頓。5月24日,青年會在蔡孝乾主持之下遷離原地、進行改組,決議暑假之後重整陣容。奇異的是,林堯坤不但再次成為「會計部」的幹部,而且還是唯一的舊幹部。此後直至11月16日的秋季大會之間,活動紀錄稀疏。然當秋季大會召開時,青年會的核心議程竟然又是改組。此次乾脆放棄以青年學生為對象的組織原則,改組為同鄉會組織。這次會議選出的幹部,只有蔡孝乾是唯一的舊幹部。然而局面似未透過改組而得改善,1925年1月,又有人圖謀復興卻失敗,實際等於青年會的終結,此時連蔡孝乾之名都已不見其中。由此可見,以5月24日及11月16日的兩次會議為界,上海台灣青年會經歷了三個階段,不妨分別稱之第一次青年會、第二次青年會,以及第三次青年會;而A組所包含的青年會,也當理解為第一次青年會;至於第二、第三次青年會則可歸入B組。前兩階段的關鍵人物是林堯坤、後兩階段的關鍵人物則是蔡孝乾。

[63] 青年會決議:(1)重新協商有關機關誌的發行,(2)支持台灣議會設置請願運動,(3)加強與島內文化協會合作、爭取經費,(4)決議在暑假之後重整陣容,(5)接受李山火等人的協助,(6)重擬幹部人選(台灣總督府警務局, 1989a: 89)。

[64] 從這個推理邏輯加以延伸,則《台灣社會運動史》將台灣自治協會視為「似乎與上海台灣青年會是同心一體的運動團體」的記述(台灣總督府警務局, 1989a: 90, 96),也應當將此處的台灣青年會,理解為第一次轉折之後的台灣青年會。此外,如果林堯坤確實是《台灣社會運動史》所認定的平社成員,青年會所遭遇的轉折就更可能波及平社。至於這一轉折是否可以聯繫於許乃昌所說的無政府主義者破壞活動,則待考察。

[65] К. М. Тертщкий(2005: 44)。

[66] К. М. Тертщкий(2005: 266-269)。

[69] 易家鉞所寫的〈中國的丘九問題〉發表於1923年,〈中國的丘八問題〉發表於1924年3月1日,恰在《平平旬刊》出刊前夕。筆者未能見得上述兩篇全文,只見存目(中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局研究室, 1979b: 1012-1013)。

[70] 1921年,易家鉞曾因疑似匿名寫作〈嗚呼蘇梅〉一文攻擊蘇雪林(即蘇梅),而遭文化界圍剿,胡適更因此刊登啟事嚴責之(陳雪嶺, 1998; 陸發春, 2003: 61)。

[71] 據云此詞起於安徽。當時安徽反對軍閥的鬥爭方熾。平平同人中的安徽作者亦與安徽學潮有關(顧修, 1923)。

[74] 這六篇文章即:威聖﹝賀威聖﹞(1924b, c, d, e, f, g)。

[80] 施文杞(1924: 15-16)。此外,施文杞又稱〈台娘悲史〉為〈台娘痛史〉(淚子﹝施文杞﹞, 1924: 13)。

[82] 除了最多同人稿件的《覺悟》之外,在《婦女週報》可見到賀威聖為「西洋人釘死奶媽」問題的投書(阿鳳﹝賀威聖﹞, 1924d)。在《中國青年》也可見到同人「王秋心」關於「文學與革命」問題的來信與惲代英的回應(王秋心與代英﹝惲代英﹞, 1924)。

[83] 打廣告也是一種政治傾向的表態方式。不但《覺悟》副刊曾為《平平旬刊》打廣告,《平平旬刊》也替《民國日報》作宣傳。《學匯》、《春雷》(這兩者有無政府主義傾向)、《台灣民報》,以及上大學生主辦的《孤星旬刊》,也與《平平旬刊》互有廣告或被廣告的關係。隨著史料的逐漸發掘,這方面的實例相信將會更多。《平平旬刊》的廣告登載可參見表4-3。

[84] 《上海出版志》編纂委員會(2000: 61-62)。

[85] 「現因各學校均將放假,讀者在家的住址我們知道的很少,所以暫停兩月。」(平社, 1924b: 16)

[86] 以同樣誕生於上海大學之內的《孤星旬刊》為例,他們也號召推動「亞細亞各民族革命運動」,並把台灣算進必須團結的「弱小民族」之一(劍平, 1992: 3-8)。《孤星旬刊》是後來「中國少年勞動黨」的前身。

[87] 據羅任一親筆寫給國民黨上海黨部的信,他是在1924年的上海加入國民黨的(羅豁﹝羅任一﹞, 1925)。

[89] 駱耕漠(1981: 55-59; 1982: 15-19)。

[91] 許乃昌指罷工發生於1923年3月並於6月被鎮壓(Belogurova, 2003: 16, 62-63),但目前能核實的印刷工罷工卻發生於1923年8月:由於台灣印刷製本業者同盟組合以戰後物價跌落為由,聯合降低旗下各工廠的工資,旋引起印刷工人罷工,直至9月才抗爭勝利(台灣日日新報, 1923h)。連溫卿(1954a: 41)也曾提及罷工,卻誤記時間為1921年。連溫卿指出:(1)印刷工會乃是台灣極少見的、稍有無政府主義色彩──「自由聯合主義」──的組織(連溫卿, 1988: 222);(2)印刷「工會」不同於「前資本主義」的「工友會」,但當時多數「集在工會之人們都屬於新興茶葉」(連溫卿, 1953b: 73)。大稻埕的茶業發展是連溫卿非常重視的對象(連溫卿, 1953a)。

[92] 此外,一個名為「赤星會」的組織也曾記於《台灣社會運動史》之中:「尤其是上海,在旅滬同鄉會名義下促使左傾學生組織化的蔡孝乾、陳炎田等與謝廉清共同組織『赤星會』,發行機關報《赤星》,進行共產主義之研究與宣傳。」(台灣總督府警務局, 1989c: 3)「赤星會」是否與「赤華黨」有關?其間關係值得考察。

[93] К. М. Тертщкий(2005: 62)。

探索更多來自 邱士杰的教學與研究 的內容

訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。