本文為台大第二屆史學論文獎(2004年)第二名作品,作者時為國立臺灣大學歷史學系90級學生。論文首刊於《史繹》第35期暨第二、三屆論文獎作品選刊(2007,臺北),頁69-140。並曾發表於《批判與再造》,第20、21期(2005,臺北)。按此下載本文在《史繹》發表的版本(PDF)。

摘 要:本文將首先以「中國改造論爭」主角之一的許乃昌為對象,以現有的文獻與史料考證為基礎,先將他在1923-1927年之間的經歷勾勒出概略的輪廓;並以目前所能蒐集到的許乃昌與相關著作文獻為材料,在兩岸變革運動論爭的脈絡下,考察他在一九二○年代的思想發展以及早期台灣馬克思主義者對於兩岸社會變革的看法,及其經歷與思想在台灣共產主義運動史上的意義。

關鍵字:許乃昌、中國改造論爭、國民革命、民主革命、社會主義革命

引言

一、許乃昌在一九二○年代的活動概述

二、1923~1924年(I):呼喚新文化與革命

三、1923~1924年(II):平社與《平平》

四、1924年底:〈黎明期的台灣〉

五、1926~1927年:「中國改造論爭」

六、結語

附錄一:關於許乃昌的筆名

附錄二:許乃昌著作年表(1923~1927)

註釋

從〈黎明期的臺灣〉走向「中國改造論」

──由許乃昌的思想經歷看兩岸變革運動與論爭(1923-1927)

邱士杰

引言

1926年8月至1927年2月間,因陳逢源(1893-1982)與許乃昌在《台灣民報》的討論而引發的「中國改造論爭」,是台灣思想史上長期為人所忽略的事件。一如1928年後發生的中國社會性質論戰那樣,無論左右,與論者都以馬克思主義為基礎,討論如何改造當時的中國、討論馬克思主義原理論。這在台灣史上還是第一次。

在組織化的科學社會主義(或馬克思主義)脈絡下,革命運動與論爭之間,總有互為因果的微妙關係。一九二○年代初期的「問題與主義論戰」、「社會主義論戰」促進了中國馬克思主義者的集結與建黨;1927年「大革命」的失敗導致了中國社會性質等三次論戰。至於台灣的「中國改造論爭」,連溫卿(1895-1957)指出:

台灣社會運動的發展是以一九二七年一月,台灣文化協會改組後,極其多忙長成起來,遂見有兩個潮流的對峙,先是為改組以前,即有由中國改造問題,而引起對資本主義的論爭,亘三箇月間,而雙方的主張:台灣有資本主義也是沒有?很引起一般社會的留意……因為有這兩個潮流磅礡了台灣,送給台灣文化協會釀成分裂的動機,而使民族主義者總退卻,即結成了勢力組織著「台灣民眾黨」,以和台灣文化協會對立,自是以後,從來少數者的運動,即變作大眾的運動……[1]

然而,若把翁澤生(1903-1939)與蔡孝乾(1908-1982)也算進去,與論者亦不過四人。而且論爭主要還是集中在陳、許之間。因此,考慮客觀形勢的可能影響之外,還須考慮與論者各自的思想發展與經歷。地主階級出身的陳逢源,是文化協會與台灣議會設置請願運動的重要幹部;作為許乃昌質疑的對象,其自言曾受日本「支那改造論」的影響。[2]許乃昌、翁澤生、蔡孝乾則是當時少數留學大陸,在五四新文化運動與馬克思主義思潮中組織起來的台灣知識份子。許乃昌不但留學過大陸與蘇聯,甚至還是上海及東京的台灣左翼學生組織的重要組織工作者之一;這些組織,正是灌入實現台灣共產主義運動組織化動力的源頭。僅從這裡來看,當《台灣社會運動史》[3]論及台灣共產主義運動之起源,就首先點出其思想與組織源流由島外產生、點出這些有著大陸、蘇聯或是日本經驗的台灣人所起的關鍵作用,便已十分值得思索。

一般而言,運動開展的初期不會有太多參與者,多是少數「個人」有限的集合。「個人」的經歷是否能「以小見大」地反映運動發展的脈絡,取決於這個「個人」在運動中參與組織與思想工作的深入程度。程度越深,「個人」的經歷不但可能「以小見大」,甚至還能「以人繫事」,將一個時代推演的主線描繪出來──正如馬、恩對於科學社會主義運動史的意義那樣。更別說台灣共產主義的運動的先驅者本來就很少,不可能將「個人」截然地排除於研究對象之外。以此綜觀台共建黨前曾出現的台灣左翼運動關係人,除了後來參與台共建黨的早期領導人(如謝雪紅、林木順等)能有持續的組織關係與運動經歷,大多數很早就退出運動,甚至走向反面(如彭華英、謝廉清等)。在這些關係人中,似乎只有一個人符合前述標準,不但可以貫穿建黨前的台灣共產主義運動史、甚至能將這段歷史向前推進至二○年代極初期;這個人,正是許乃昌。

因此,本文將首先以「中國改造論爭」主角之一的許乃昌為對象,以現有的文獻與史料考證為基礎,先將他在1923-1927年之間的經歷勾勒出概略的輪廓;[4]並以目前所能蒐集到的許乃昌與相關著作文獻為材料,在兩岸變革運動論爭的脈絡下,考察他在一九二○年代的思想發展以及早期台灣馬克思主義者對於兩岸社會變革的看法,及其經歷與思想在台灣共產主義運動史上的意義。

一、許乃昌在一九二○年代的活動概述

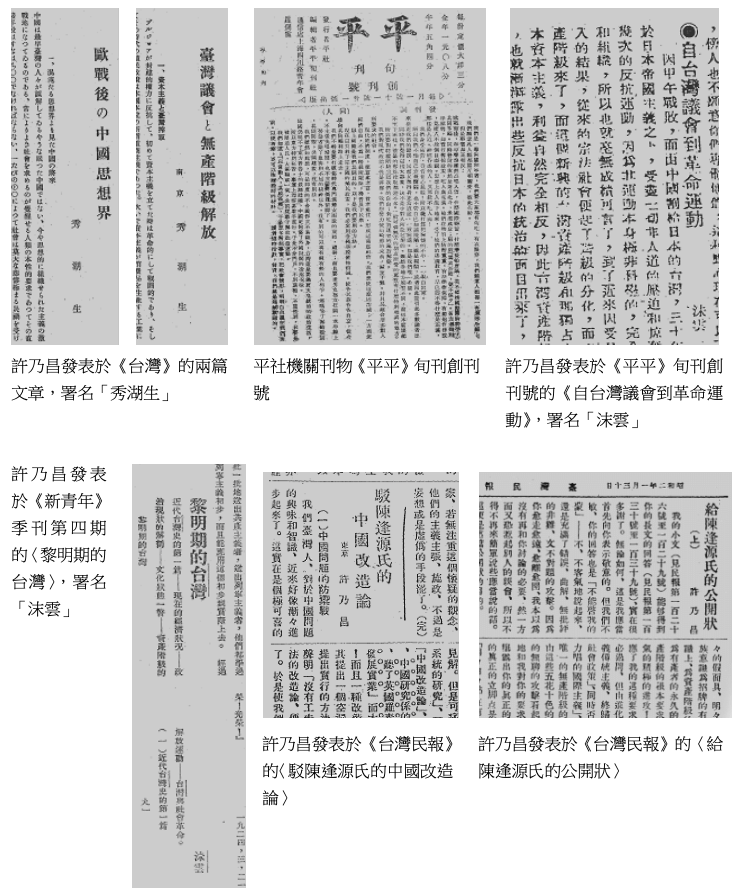

許乃昌,彰化市人,生於1907年,家中排行長男;[5]父親許嘉種(1883-1954)是台灣文化協會、台灣民眾黨在彰化地區的領導幹部,更是台灣議會設置請願運動的健將。[6]或許正是其父的民族主義傾向與家庭背景,促使許乃昌在二○年代初期選擇回到大陸去求學,至少在1922年便已經在上海,[7]並於1923年9月進入上海大學社會系。[8]他進入上海大學前的活動尚不可考,目前相對可以確定1923年4月前後,許乃昌曾在南京待過。此間他在東京的台灣留學生所發行的《台灣》以及《台灣民報》上陸續發表了:〈歐戰後の中國思想界〉、〈台灣議會と無產階級解放〉、〈中國新文學運動的過去現在和將來〉等文章。[9]大陸思想界與革命的新形勢也透過這些文章被首次介紹到了台灣。

許乃昌所就讀的上海大學,是一所國共合辦、中共主導的革命學校,培育出許多重要的中共、國民黨、乃至日後台灣共產黨的幹部,時稱「北有北大,南有上大」、「武有黃埔,文有上大。」他所修習的社會學系(另名為社會科學系),在首任系主任瞿秋白(1899-1935)的領導下,是當時上海大學最活躍的科系。許乃昌可能正在此時加入了中國共產黨。[10]雖然許乃昌從入學到1924年8或10月間被派到蘇聯學習之間差不多只有一年。但在這一年的時間裡,他參與發起了上海台灣青年會(1923年10月)、上海台灣人大會(1924年1月)、組織台灣與朝鮮人的「平社」(1923年底至1924年3月間組成)[11]、「台韓同志會」(1924年6月),[12]平社並發行機關刊物《平平》旬刊。這段期間,他在《中國青年》[13]上發表了〈友邦〉,在《台灣民報》上發表了〈(評論)婚姻制度的進化概觀〉、在《台灣》上發表了〈沙上の文化運動〉,以及發表於《平平》旬刊的〈自台灣議會到革命運動〉、〈印度獨立運動的發展〉、〈第二次限制軍備會議〉、〈日本對台灣的武裝大示威〉等文章。

1924年夏天,許乃昌離開了上海大學。7月中旬,他參加了東京台灣留學生的夏季回台文化講演。同月23日晚,他在彰化座以「社會改造之一考察」為題發表講演,並遭中止。[14]回台講演的許乃昌,更在陳獨秀(1879-1942)的推薦下,[15]以中國人的身分進入蘇聯學習。[16]1924年底,〈黎明期的台灣〉一文於《新青年》季刊第四期(1924年12月20日出版)發表。[17]被《台灣社會運動史》視為「被賦予指導台灣共產主義運動之使命」[18]而赴蘇學習的許乃昌,能在當時已經改組為中共理論刊物的《新青年》季刊上發表這篇文章,並由原任《新青年》季刊主編又是許乃昌系上老師的瞿秋白於文末提出回應與批評,[19]是非常值得注意的。〈黎明期的台灣〉綜合了許乃昌此前大部分文章的重要觀點、一定程度上還反映了「平社」同人的理論認識,可以視為許乃昌赴蘇前的思想總結。

許乃昌在蘇聯有些什麼樣的經歷,目前所知幾無。[20]謝雪紅指出,許乃昌曾去找過人也在蘇聯的日共領導人片山潛,而許乃昌在蘇聯待了半年後就脫黨而去。[21]謝雪紅的說法,增加了考證許乃昌留蘇起迄時間的複雜性,但似乎也間接地說明了許乃昌的組織關係。無論如何,許乃昌在1925年夏天由蘇返國之後,隨即轉往日本東京,進入日本大學就讀。[22]在此期間,他曾赴上海參與發起「上海台灣學生聯合會」(1925年12月)。赴蘇之前,許乃昌在上海所參與發起的團體,並不都有社會主義色彩,對於台灣議會設置請願運動的態度也不一樣。比方上海台灣青年會就屬於改良主義的團體,「平社」則明確標舉革命的旗幟;但是以上兩個組織「對台灣革命運動只停留在研究、宣傳、煽動等,一直未脫離啟蒙運動領域。」朝鮮革命者主導的「台韓同志會」則有著相對激進的行動。[23]

不過,1925年連續發生了孫中山(1866-1925)逝世、五卅慘案、省港大罷工、還有革命軍東征等事件,全國反帝群眾運動高潮應聲而起。許乃昌在上海所參與發起的上海台灣學生聯合會,便在當時的革命風暴下繼承了上海台灣青年會在組織青年上的功能,並發生路線上的轉折:

當時大部分的學生都認同中國共產主義運動,對向來的民族自決運動,採取否定的態度,組織也發展到純共產主義系統的上海台灣學生聯合會的階段,因此,沒有人再垂青上海台灣青年會,再興運動也自然無疾而終了。[24]

明顯左傾的上海台灣學生聯合會,正是台灣共產黨的兩個組織源流之一。雖然許乃昌的工作重心,主要擺在後來成為台共另一組織源流的日本東京,但顯然赴日之後的許乃昌仍在上海繼續參與一定程度的組織工作。先前自行「解黨」的日共,經過1925年1月共產國際下達日共再建的決議後,同月的上海會議開始進行再建,但直到1926年2至3月共產國際再次下達日共再建的具體決議之後,12月才召開了黨的再建大會。[25]1927年5月20日,渡邊政之輔(1899-1928)在共產國際執行委員會第八次全會上,提出「與殖民地的運動,特別是與第三國際朝鮮支部及台灣的新組織運動進行組織性合作」的方針。6月7日,德田球一(1894-1953)亦提出「為了殖民地的解放運動,要積極地協助殖民地的各解放組織」的意見。[26]1926年1月,許乃昌等台灣留日學生透過東京帝大新人會[27]的指導,組織起名為「台灣新文化學會」的團體,打入東京台灣青年會:

[許乃昌於]大正十四年[1925年]六月,返回上海,同年八月赴東京,掛學籍於日本大學,再與日本共產主義者連絡之下,對於台灣青年的左傾化,扮演指導性角色,且保持與島內文化協會之間的密切聯絡,扮演發展本島共產主義運動的角色。[28]

[許乃昌從]大正十三年[1924年]八月到蘇聯,進入莫斯科某共產主義學校,至翌十四年[1925年]六月間為止,一直在該校研究共產主義運動;因為具有這種經歷,他便成為這一團體的思想重鎮。這些學生在帝大新人會的指導下,定期聚會,逐漸顯示出通過研究馬克思主義,然後進而實踐共產主義的行動傾向。[29]

1926年中,許乃昌曾引介農民組合的簡吉與趙港與日本勞農黨的領導人布施辰治與大山郁夫會面。[30]同年底,許乃昌及他所參與的東京磺溪會(彰化同鄉會),舉辦「全島雄辯大會」,展開了他在島內的啟蒙工作。[31]正當作為「思想重鎮」的許乃昌開始「扮演發展本島共產主義運動的角色」之時。以他與陳逢源為論戰核心、加上翁澤生與蔡孝乾的參與,在《台灣民報》上爆發了「中國改造論爭」(1926年8月-1927年2月)。許乃昌以連載的方式發表了〈駁陳逢源氏的中國改造論〉與〈給陳逢源氏的公開狀〉兩個系列的文章。與此同時,文化協會也於1927年1月發生左右分裂,台灣左翼從上海、東京兩個方向展開組織化的進程也迅速步入軌道;或許可說,這場論爭本身就預示著左右分裂的前途。

3月28日,許乃昌等人在東京台灣青年會的春季例會上決議設置「社會科學研究部」,並在4月24日秘密舉行社會科學研究部的成立大會;到了10月30日,社會科學研究部便佔領了東京台灣青年會。其後,由於1928年3月15日發生對日本共產黨進行的大檢舉,為免遭波及,社會科學研究部便獨立為社會科學研究會。[32]

在蘇新(1907-1981)領導之下、為實現台共建黨而成立的「馬克思主義小組」(1927年底成立),隨即在4月15日派遣了社會科學研究會成員陳來旺(生卒年待考),參與了台灣共產黨在上海的建黨。9月23日,「馬克思主義小組」轉型為台共東京特別支部。此後,作為台共組織在日本之源流的社會科學研究會系統,逐步轉化為台共的大眾團體。[33]

雖然直到1929年1月,許乃昌都還在台共東京支部指導之下的、從社會科學研究會改組而來的台灣學術研究會,然此形同外圍──這也是《台灣社會運動史》對許乃昌的最晚記載。至於曾經是東京左翼學生之「思想重鎮」的許乃昌,為什麼不但沒有直接參與台灣共產黨的建黨,甚至還居於外圍,或者是否加入過台共,目前還沒有材料可以提供解答;或許甫建黨便被迫轉入地下的台共,不能直接納入許乃昌那樣公開的活躍份子。1930年10月,許乃昌與父親許嘉種、賴和(1894-1943)等人,在彰化發行《現代生活》雜誌,其創刊宗旨與內容便已與社會主義頗無聯繫。[34]從《新台灣大眾時報》嚴厲地指控《現代生活》與《台灣新民報》聯手攻擊左翼來看,許乃昌與當時台灣左翼間的關係顯然也頗值得考慮。[35]1932年1月,許乃昌的父親許嘉種曾向主辦《台灣新民報》的林獻堂(1881-1956)說情,希望能讓他許乃昌到《台灣新民報》當記者,雖然林獻堂「恐其左傾思想不適合於報社之方針」,但許嘉種卻也保證「理想與現實不同,乃昌頗能了解,當不至盲進。」[36]此後許乃昌確便投身《台灣新民報》、徹底地專注於新聞、文化、甚至工商事業,直到光復。

二、1923~1924年(I):呼喚新文化與革命

許乃昌前往蘇聯之前所寫的文章,在台灣史上創下許多「第一」,起了思想啟蒙的先驅作用。〈歐戰後の中國思想界〉是台灣第一篇介紹二○年代初期大陸思想界狀況的文章。當時「問題與主義論戰」、「社會主義論戰」剛結束,改良主義者與社會主義革命派各以組織的形成或人際之間的分化作為論戰總結。[37]身處於「激烈赤化中之中國」的許乃昌認為:

在行動──○○[革命]──之前,總是有思想作為先驅,歐戰後的中國思想界的狀態是極端的混亂,而其傾向卻是愈發向著左邊而去,當我們對中國現在的國情加以研究,對於這種左傾的思想狀態加以觀察之後,一定很容易地可以看出,在不久的將來,會有赤色第四階級的革命。[38]

他對當時中國思想界各派別的介紹其實相當簡單,但就像楊雲萍(1905-2000)對〈中國新文學運動的過去現在和將來〉的評價那樣:

這遍[篇]雖是很簡單的,卻是介紹了中國文學運動的整個情形到台灣的最初的一遍[篇]。不過他只是介紹而已,並沒有績[積]極的主張到台灣文學自身的問題。[39]

「只是介紹而已」──正是上面兩篇先鋒性文章的共同特色。但1924年2月發表的〈婚姻制度的進化概觀〉就不一樣了,被王詩琅(1908-1984)稱之為「台灣出現馬克思主義之嚆矢」[40]的許乃昌,將上大社會系中所學習到的社會進化史化入文中,[41]也許正是馬克思主義人類學介紹到台灣的第一次。他在這篇文章中呼喚著革命:「人類的婚姻史,一定隨著共產制度之成立而發生一種新動力,而向著神聖的新社會秩序進展!」[42]

但以上的文章多是介紹大陸上的思想狀況而已。當視角轉回台灣,發表於1924年5月、被連溫卿視為「要求大眾文化的萌兆」[43]的〈沙上の文化運動〉進一步指出,「五千年的文化已經奄奄一息,建築在沙灘上的文化運動已經沒有前途。」[44]至於台灣人民所必須現實面對的「日本資產階級文化」,許乃昌謂其不過已近死期。於是,擁抱新文化、粉碎舊文化與日本資產階級的新文化,就將他的民族主義、社會主義、新文化運動揉合為一體。[45]當時的許乃昌,或許就像惲代英(1895-1931)在《中國青年》所回應的一位台灣青年,正痛心於「一部分無智的台灣人」受日本人策動而在中國「忽視中國國權,倒行逆施,肆行無忌」,使兩岸人民「不能親睦」。[46]也或許像郭沫若(1892-1978)在《創造》季刊上所回信鼓勵的台灣青年S君,想要「遙飛祖國,向文學煅己一身,欲為個真個的中華人。」雖然,S君未必是許乃昌,S君所欲遙飛的祖國也「已不是古時春花爛漫的祖國」,而只是「冢中枯骨的祖國」。然而,正像郭沫若所鼓勵的,「人只怕是莫有覺悟。一有覺悟之後,便向任何方面都好。」[47]

「便向任何方面都好」──赴蘇前的許乃昌,在極短的時間內就將更直接聯繫到台灣社會變革的視線,從對文化發展的關心延伸到革命運動,並介紹到台灣。1923年底至1924年間,由朝鮮與台灣革命者成立的「平社」,正是許乃昌親身走向以殖民地解放為總目標而開展組織工作的第一步。

三、1923~1924年(II):平社與《平平》

(一)平社與《平平》複雜的政治傾向

在台灣社會運動史上,許乃昌所參加的「平社」有著非常特殊的意義。「平社」及其機關刊物《平平》旬刊(現存1924年4月至6月間出版的一至九期)是目前所知最早的台灣左翼團體與刊物。就組織存在的時間來看,設於上海的平社與北京的新台灣安社幾乎同時,[48]而新台灣安社正被《台灣社會運動史》視為台灣無政府主義運動的起源。兩個團體出現於同一時間,或許只是偶然,並不能說明兩者之間存在什麼必然的(組織)聯繫。然而兩個團體之間卻確實展現出某種共性,即平社所反射出的無政府主義色彩:「平社」這樣的名稱首先就是一個例證;其〈平社簡章〉謂己「以研究現代學術介紹世界思潮圖實行人類互助為宗旨」[49],更突顯出無政府主義的主要訴求(「人類互助」)。除了這樣的「自我表述」之外,當時大陸的無政府主義刊物也曾為其宣傳,引之為同志,顯然其無政府傾向也是「多方認同」的。[50]

然而,平社與《平平》卻不是一個十足的無政府主義團體或刊物。平社與《平平》同人來自台、韓兩地,包括重要的朝鮮共產主義運動家呂運亨(1886-1947)[51]、有共產主義傾向的許乃昌自己、以及日共領導人佐野學(1892-1953)等,後期的《平平》甚至還有呼籲建立馬克思主義政黨的一篇譯稿。就其指明馬克思主義者應當著手組建一個無產階級政黨而言,無疑意味著此一任務已然提上台灣革命的日程,「平社」自己則恰恰是此一進程的前奏。[52]所以,《台灣社會運動史》謂「該社帶有濃厚的共產主義色彩」[53],固應有其所據。可是,《平平》甚至也有攻擊共產主義或蘇聯的言論,這就顯示平社的政治傾向頗為複雜。雖然很難斷言「反共」言論的基礎是無政府主義,但可以確定各種在《平平》中相互矛盾的文章只是「各說各話」,而非「相互交鋒」;這才是多種傾向並存的實際狀況。

不過,《平平》同人也有一致的見解,這種一致性正表現在他們對於殖民地半殖民地問題的看法上。值得注意的是,積極討論台灣問題者均有共產主義的傾向。

以他們對台灣議會設置請願運動的態度來說,連溫卿曾以《平平》創刊號(1924年4月1日)的〈自台灣議會到革命運動〉(許乃昌,筆名「沫雲」)[54]與〈台灣怎麼樣了?〉(署名「真一」 [55])二文為例,指出前者反對議會運動,後者「則有相反的意見」,[56]這樣的比較彷彿意味著兩種傾向也並存於平社(乃至整個左翼)之中。但現實卻是:所有在《平平》中討論議會運動的文章(包括撰文頗多的「真一」自己)都對議會運動持否定,乃至極端否定的態度。[57]《台灣社會運動史》也指出,平社曾向林獻堂傳達反對議會運動的意見。甚至,早在平社成立之前,許乃昌發表於《台灣》的〈台灣議會と無產階級解放〉便全面地抨擊議會運動與熱中此道的台灣資產階級:

如果台灣議會真的開設了,也不會是全台灣人的解放,而只是特殊階級[資產階級]的解放,是迄今為止獨佔台灣利益的日本資本主義與新興台灣資本主義的妥協,是否會共同強化對於台灣無產階級的剝削則更令人憂心。[58]

不過,後來發表於《平平》的〈自台灣議會到革命運動〉對台灣資產階級就有稍微溫和的評價。此時正在治警事件(1923年12月16日)之後,或許台灣資產階級的被彈壓贏得了一點同情:

到了近來因受日本資本主義侵掠入的結果,從來的宗法社會便起了階級的分化,而必然地產出新的資產階級來了,而這個新興的台灣資產階級和那獨占台灣經濟利益的日本資本主義,利益完全相反,因此台灣資產階級隨其本身的發展,也就漸漸露出些反抗日本的統治的面目來了……可是台灣資產階級還是在那舉步的幼雅[稚]時代,所以也就不能像印度韓國等處作比較上革命的行動,而只在於所謂『台灣議會』的參政權運動戀戀不捨而已。[59]

總的來看,一致反對議會運動的《平平》同人意在揭發議會運動本身的空想性。與許乃昌在〈台灣議會と無產階級解放〉中強調資產階級的反動性相比,《平平》同人多了一些同情的意味。畢竟,這些資產階級還是敢於在一定程度內挑戰日本的統治,既然如此,難道一定要將之排除於運動之外?於是,當反對議會運動的一致性,進一步表現在《平平》同人自己提出的解決方案時,資產階級便在理論上被納入運動之中;他們認為,台灣或朝鮮都應該進行以整個民族為團結範圍的「民族運動」。

(二)在殖民地台灣進行民族運動的理論根據:「整個民族的無產階級化」

「帶有濃厚的共產主義色彩」的平社,對於「民族運動」的論述總聯繫著階級問題。比方許乃昌說:

……實際上一個台灣議會是不能給予我們什麼利益的,無論你再磕幾百個頭,若要日本資本帝國主義給我們一些幸福,那簡直是水裏撈月!我們須要這樣:第一對內謀全民族的極鞏固的團結,第二對外和勞農俄國日本的被壓迫階級和中國韓國等處的被掠奪民族們結國際的聯合,形成反帝國主義的大同盟團體,做最革命的鬪爭![60]

不過,上面的說法至多只是說明了民族運動與階級運動為什麼應該聯合起來(因為「實際上一個台灣議會是不能給予我們什麼利益的」),但是這樣的聯合是什麼?要如何聯合?上面的說明顯然並不充分。在現存的《平平》中,最明確地表述這部份問題的幾段論述,表現在以下幾篇文章中:尹蘇野,〈韓國的民族運動〉(創刊號);真一,〈再談台灣問題〉(第2期);真一,〈台灣的人造地震〉(第4期);貞,〈台灣在五一紀念日的意義〉(第4期五一紀念特刊)。其論述要點如下:

第一、殖民地的經濟狀況由被日本資本主義所決定與支配,無法自力發展資本主義:

(真一a)……我看若是長久下去,保不住十年二十年之後,台灣三百多萬人民,怕都要變成日本資本主義腳下的無產階級勞動者。[61]

(尹蘇野)然而在韓國土著的產業,為日本政治的壓迫,與資本的競爭;自其自身農業,手工業,圓滑推移到都市大工業,絕不可能。故幼穉的韓國資產家已無發展餘地。而韓國勞動者卻可憐呻吟于二重榨取之下。……韓國的經濟現狀,即是日本的直接延長。[62]

(貞)因為[台灣的]資本主義還不曾發達完全……並且台灣受了日本的政治掠奪,受了日本資本家的無形榨取。[63]

第二、殖民地的資本家與無產者(或勞動者)間的差異很小,不但無法依靠自己的力量形成獨立的階級,彼此間也不會產生階級鬥爭:

(真一a)就現在的台灣而言,雖然有些中產階級(財產至多不過一二萬万),他們也不過是日本資本家的走狗,他們也禁不起被榨取的痛苦,正在呻吟之中,他們的運命也漸漸的向無產階級的路走。他們的財產是一天一天的消耗,所以現在台灣是分不出什麼資本家和勞動者,自然而然台灣的資本家和勞動者的階級爭鬪是不成問題的。

(貞)……比起日本的第四階級。中國的勞動者也不見什麼大區別。

從而尹蘇野得出結論認為,民族運動是直接必要的:

(尹蘇野)韓國無論資本家,無論勞動者,各不能以自身力量形成獨立階級。僅僅是以民族而論,都是被壓迫者,[被]榨取者而已。所以在韓國今日的運動,為一民族運動。

第三、雖然殖民地的資本家與無產者(或勞動者)間的差異已經很小,但還會更小:日本資本主義在台灣的不斷發展將導致殖民地的階級差別,朝著被奴役的方向消失:

(真一b)……照目前狀態演譯[繹]下去,不僅女人會全為奴隸,男人也很可慮……所以當歐戰初終時,經濟膨脹得過甚,都還不覺苦:及至經濟反動襲來,所謂台灣資產家遂一變而為中產階級,再變為破產者。[64]

(貞)台灣受了日本的政治掠奪,受了日本資本家的無形榨取,窮人要漸次無立身之地,從前的發財人也要變到與窮人同等地位。

那種階級差別的消失,導致整個民族的無產階級化,於是階級運動將與民族運動相重合。因此殖民地的資產階級就是將來的無產階級,為了團結他們,自應把反對他們的階級運動轉化為團結他們的民族運動;當民族運動成為日本資產階級的對立面時,在更廣泛的意義上又將是一個階級運動、階級鬥爭:

(真一a)假使將來有階級爭鬪發生,就是不外乎台灣人全體和日本資本家的爭鬪。為什麼呢?現在台灣的有產階級已經漸漸保不住他們的財產,結果現在的台灣人全體就是現在和將來的無產[階]級(現在台灣有產階級也是日本資本家的一種勞動者)因此在現在台灣講資本家就不外乎,在台灣的日本人資本家,台灣總督府就是他們資本家的大本營。總括一句;台灣的階級運動就會變成民族運動,以後的台灣除了民族運動是沒有第二個運動,就是台灣只有驅逐日本人的運動……

第四、相重合的階級運動與民族運動,可以聯繫社會主義革命:

(真一a)台灣也是東方的被壓迫民族,當這印度高麗,比律菲利賓,諸弱小民族都在猛烈地進行他們的獨立運動,反抗資本帝國主義的時候。台灣若再起來和他們相呼應,做個東方弱少民族的大團結,我們東力[方]的社會革命,就快在眼前,世界的革命也就很有希望了。

上述引文中的「真一a」諸段實際本是前後完整相連的一大段,其他作者的論點相較之下則較零碎、只能個別地涉及此四大要點。可以說,「真一」對於「整個民族的無產階級化」的論述是《平平》中最完整的。若再更細緻地分析,上述第一至第三點便已經導引出「整個民族的無產階級化」的觀點,聯繫至第四點則進一步指引出「社會主義革命」的前途。

首先,就「整個民族的無產階級化」而言,此前佐野學曾有類似的看法,即所謂「大多數者的無產階級化」。[65]雖然他也反對「小資本階級的改良主義的民族運動」,但他明確地區分出階級運動與民族運動的不同,更無論證階級運動會與民族運動相重合。因此,佐野學與《平平》同人之間並不必然存在「影響」與「被影響」的關係;儘管相似,《平平》同人在此一觀點上或許更擁有一定程度的獨創性。

其次,就直接進行社會主義革命的主張而言,許乃昌早在〈台灣議會と無產階級解放〉就主張直接進行社會主義革命,但他甚至直接從第一點來論述殖民地的革命性質;並同佐野學一樣,在論述上略過了民族與階級問題:

(許乃昌)就算台灣的經濟發展相當的落後,但從日本的資本主義狀態來估計,就算台灣人沒有完成資產階級民主革命,也有一氣呵成地躍入新社會的可能性。[66]

(佐野學)……在社會強於傾向國際化普遍化的時代,一社會的跳躍的進化是很可能的……假使有人要待中國的社會到資本主義成熟了的日子以後,再著手共產主義革命,這樣的思想實在是機械的,絕對不配說是實行的革命。[67]

《平平》對於殖民地革命性質的探討其實不多,但都直接指向社會主義革命;他們的宣傳重點其實只有一個,就是團結起殖民地人民,進行反日反帝的「民族運動」。《平平》同人眼中的日本及其殖民地,是日本資本主義支配之下必將產生極端兩級分化的一個整體,就像《共產黨宣言》所描繪的圖景那般。[68]可是,他們所強調的兩極分化,卻不是指台灣人民內部能產生資本主義下之階級分化,而是以均質化的台灣人民(比方真一的「整個民族的無產階級化」)作為此端之一極,與彼端另一極的日本資產階級相對立。因此,把運動的團結範圍從無產階級擴大到整個民族自不可避免,而資產階級便在理論上被納入革命動力之中。當然,這裡只是直接粗略地從資產階級的「整體」是否具有革命性來考慮,「民族資產階級」這般細緻的範疇在這裡是不需要的,因為資產階級如果均有無產階級化的前途,那麼他們自然都是可團結的、是「民族」的──雖然這種被賦予的「前途」對於資產階級自己而言,不見得是現實的,而可能僅是理論的(更不見得是馬克思主義的)。如果以上的分析是正確的,那麼《台灣社會運動史》指稱平社與蔣渭水有密切往來,或許也就不令人意外了。

無論如何,《平平》同人們的看法既有相同的地方,也有差異之處。或可相互發明補充、或者有所出入矛盾。如何正確認識民族運動與階級運動之聯繫,以及社會主義革命是否可以直接進行的問題,並不只是當時的台灣與朝鮮革命者所需處理的。在大陸上、在當時的中國共產黨與共產國際,一個將這些問題初步聯繫起來的理論與運動正在成形與發展,那正是以資產階級民主主義革命為其內容的「國民革命」;兩岸解放運動的迫切形勢迅速迎來了兩岸革命者的對話、突顯了更多問題。

問題,須待〈黎明期的台灣〉給予回應。

四、1924年底:〈黎明期的台灣〉

(一)許乃昌所延續的主張,與瞿秋白的批評

〈黎明期的台灣〉發表於《新青年》季刊第4期「國民革命號」。文章第一節至第三節,僅概略描述了馬關割台前的台灣史(然而文中記載屢誤[69])、經濟現狀、政治壓迫。自第四節「文化狀態一瞥」與第五節「資產階級的解放運動」開始,則開始評價台灣資產階級的性質。許乃昌延續〈自台灣議會到革命運動〉的觀點認為:

到了近年,日本資本主義的侵略,又必然地培養出反對他自己的新階級出來。這便是新興的台灣資產階級。

前面已經說明,本來在日本資本主義高壓下的台灣,自身差不多完全沒有資本主義發展之可言,然而在小工業和商業方面,卻也有些微的發展──自農業到商業、小工業的發展。於是乎新興的台灣小資產階級便成立了。而這個新興的台灣資產階級和那獨占台灣經濟利益的日本資本主義,其利害自然完全相反……[70]

接下來的部分繼續抄錄〈自台灣議會到革命運動〉,但他補充認為,「再看最近形勢,台灣議會的運動無形中已經消滅,於是台灣小資產階級的非革命的半自治運動也就告終了。」最後的第六節「台灣與社會革命」,則對台灣的革命性質提出意見。正如他在〈歐戰後の中國思想界〉所說的,「在行動──○○[革命]──之前,總是有思想作為先驅。」[71]此時此地,雖然台灣的資產階級運動業已「告終」,但「思想的前驅已經走到社會主義了」,台灣運動的目標將是社會主義革命:

有人說:「現在的東亞各殖民地半殖民地,在社會革命之前,應該有個資產階級性質的國民革命。中國如此,印度如此,台灣也應當如此。」

是的,現在的中國,當然非舉行全民族的國民革命不可。然而在台灣卻不應當這樣。原來台灣的資產階級是極幼穉的,並且將來也沒有發展可言。現在的中產階級已經漸漸落為小資產階級,小資產階級已經漸漸變為無產階級,這樣而至於全台灣人的無產階級化。

一方面台灣是日本的一部分。台灣的無產階級運動便是日本無產階級運動的一部分。日本朝鮮和台灣的無產階級運動,是一個整個的東西。日本朝鮮和台灣的無產階級運動,應當站在日本資本主義的發達形勢,應當自日本資本主義的發達形勢出發。

這樣台灣的解放運動應當超越「國民運動」,而參加全日本的社會革命運動了。台灣解放運動的意義,不在第三階段而是在第四階段了。我們要看的並且應當看的,是全台灣人的解放,不是特殊階級的解放了。[72]

上述見解幾乎總結或綜合了其過去著作、乃至所參與團體之觀點,部分行文甚至是直接抄錄改寫的。就繼承的方面來說,他指出考察的基礎必須從日本資本主義來出發﹔指出台灣資產階級有其發展侷限,有一定的進步性與軟弱性;更重要的是,他繼承了「整個民族的無產階級化」之觀點。就發展的方面來說,他明確指出革命對象是日本資產階級,革命動力將是日、朝、台的無產階級;並對「整個民族的無產階級化」與社會主義革命之間的聯繫做了更清楚的說明。

在這邊文章所附的〈記者附志〉上,署名「記者」的瞿秋白對之提出了批評:

……沫雲同志的結論,說台灣將不要經過資產階級性的民族革命,即全民族的國民革命,而只要直接行向無產階級的社會革命,這未免有點左穉病……因為在現時的台灣狀況之下,在最野蠻的日本帝國主義壓迫之下的台灣,只要作到全民族的資產階級革命,已經是不容易了,何能遽談無產階級的革命?……所以此時的台灣,正是應當作全民族解放運動時期的台灣,而還未到作單純的無產階級時期的台灣。[73]

就批評而言,瞿秋白只強調革命有其階段性、先進行「國民革命」,才能有社會主義革命;具有普遍性的「國民革命」不但適用於大陸,也適用於台灣。作為國共合作之產物的「國民革命」,國共雙方各有不同的解釋;但對當時的中共而言,「國民革命」的本質就是反帝國主義的資產階級民主主義革命(簡稱「民主革命」[74])。如果民族與階級問題是台灣左翼自始便急欲解決的對象,那麼台灣革命性質問題則在此正式浮上檯面;如果許乃昌要的是俄國十月革命,那麼瞿秋白所要的,就是走向十月革命的二月革命。

(二)「整個民族的無產階級化」的問題

不過,瞿秋白並未在回應中批評許乃昌的「整個民族的無產階級化」,似乎瞿秋白並不認為那種觀點只是空言。一如李大釗(1889-1927)接受馬克思主義之初,也把中國看做是被「世界的資產階級」所壓迫的「世界的無產階級」一樣。[75]然而李大釗的此種見解首先只是一種比喻;對於許乃昌與《平平》同人而言,「整個民族的無產階級化」不但既現實又必然,甚至還有直指社會主義革命(而非資產階級民主主義革命,或作為其形式的「國民革命」)的可能。

作為一個初步的嘗試,「整個民族的無產階級化」在理論上聯繫起民族運動與階級運動。在「極小化」殖民地資產階級的歷史作用時,還創造了團結他們的理論基礎。然而,如果過分期待所有人都成為無產者之趨勢,就可能連帶取消現實的、所佔少數的台灣無產者之主動性與運動領導權;反而可能使殖民地資產階級在這種機會主義的理論傾向下奪取運動領導權。同時期的第一次國共合作就遭遇了類似的問題。在運動以「國民革命」的形式展開之過程裡,共產國際給中共立下「一切工作歸國民黨」的方針。雖說日後漸次出現「無產階級革命領導權」的觀念,[76]但1927年「大革命」的失敗,恰恰證明那些觀念只是紙上談兵:因為中共從未實際奪取「無產階級革命領導權」。

許乃昌與《平平》同人認識到,日本資本主義以遏制殖民地資本主義發展的方式來維持其支配地位,並導致相應的資本主義階級分化不明顯。這種認識的潛台詞,就是殖民地階級結構的主要性質實際屬於前資本主義──但他們顯然並未有此進一步的認識。或許,許乃昌與《平平》同人觀察到日本資本主義統治下的殖民地人民有普遍貧困化的趨勢,然此現象之本質並不必然是「整個民族的無產階級化」,而可能是前資本主義階級結構被日本資本主義所長期維繫。倘若現象等於本質,無異於取消科學本身;沒有認識到這種維繫作用的「整個民族的無產階級化」,恰恰存在此種取消的危險。總的來看,雖說上述矛盾肇因於許乃昌與《平平》同人缺乏實際的階級分析;但只要注意到殖民地資本主義本身的不發展,就有可能進一步注意到前資本主義成分的存在與作用,甚至日本資本主義與前資本主義成分之間的關係──即便此時的許乃昌與《平平》同人沒能走出這一步。

若要評論「整個民族的無產階級化」的問題症候,或可參照曾出現於朝鮮共產主義運動中的「朝鮮延長論」。成立於1925年4月並得到共產國際承認的朝鮮共產黨,[77]由於的長期分裂與派系鬥爭、加上朝鮮半島本地持續的白色恐怖,致使大量黨人流亡滿洲。當時一種流行的觀點認為,因為支配滿洲的主要力量與朝鮮一樣都是日本資本主義,所以滿洲就是朝鮮的延長;換言之,朝鮮與滿州都是日本資本主義的延長。因此,在滿朝鮮人應先反日帝,而非反對滿洲當地的封建殘餘勢力(中國封建地主與國民黨軍閥)。1930年3月20日朝共ML派滿洲總局發表《朝鮮共產黨滿洲總局解體宣言》,除了宣示在滿朝鮮共產主義者應加入中共外,《宣言》更特別批判了「朝鮮延長論」,要求朝鮮共產主義者也應反對滿洲當地的封建殘餘勢力。[78]「朝鮮延長論」認定日本帝國主義是要打倒的敵人,卻迴避了封建殘餘勢力,這就使民主革命被隱沒或被取消。可以說,克服這些問題的《宣言》正是一份具有組織要求的民主革命綱領。而那個將台灣視為「日本資本主義的延長」、認為「應當站在日本資本主義的發達形勢,應當自日本資本主義的發達形勢出發」的「整個民族的無產階級化」,或許正有同樣的毛病。

不過,在「社會性質」意義上的「封建殘餘」之類的概念(甚至包括「社會性質」本身)、以及資本(帝國)主義與「封建殘餘」之間的關係,直到中國社會性質論戰才得到明確的說明討論,因此也不能要求1924年的許乃昌就能運用、或精確運用那樣的概念。比方,所謂「應當站在日本資本主義的發達形勢,應當自日本資本主義的發達形勢出發」的觀點,實際上正有著社會性質分析的意義。然而,把台灣社會性質直接丟給日本資本主義及其發展水平來決定,卻又恰恰取消了社會性質分析本身。

無論如何,從台灣與朝鮮的例子可以發現,即便處在共產國際的組織脈絡之下,民主革命綱領也並未直接貫徹在二○年代殖民地之共產主義者之中,許乃昌也是如此。否定民主革命普遍性的許乃昌,曾在〈黎明期的台灣〉發出了這樣的號召:

使命這麼重大的台灣人呀!

要求解放的台灣人呀!

只有一齊團結到日本中國共產黨旗幟之下去努力!

只有一齊歸到第三國際旗幟之下去努力![79]

無論許乃昌是否加入中共,既然他早已確認共產國際以及中國、日本共產黨才是革命的領導核心,否定共產國際所規定的民主革命就成為一大矛盾。考察這裡所出現的矛盾,必須從民主革命綱領的發展過程來分析。

(三)民主革命綱領的發展水平﹕運動開展不平衡的東亞社會主義運動

從共產國際脈絡下的民主革命綱領之發展來看,除了1927年前後,曾因托季聯合反對派對斯大林路線展開總體反攻而導致思想混亂及分裂之外,在共產國際存在的期間(1919-1943),都認為殖民地半殖民地的革命性質將首先是資產階級民主主義革命。列寧(1870-1924)在1920年指出:

殖民地革命在最初時期不會是共產主義革命,然而要是它從頭起就由共產主義先鋒隊所領導,那末革命群眾,由於漸次地獲得革命經驗,將走上達到所抱目的的正確道路……在其發展底第一階段,殖民地革命應當按照帶有純粹小資產階級改良主義各點的綱領去進行,如分配土地等等。[80]

就是在資本主義佔統治地位的殖民母國日本,也因共產國際認定日本天皇制政權的封建性格有特殊作用,所以日共自1922年建黨以來的所有綱領都規定日本應先進行資產階級民主革命。[81]在中國,雖然1921年中共一大提出社會主義革命綱領,卻也隨即在1922年中共二大上被共產國際所克服,轉為民主革命綱領。甚至台共的1928與1931年兩份綱領,也規定台灣的革命性質首先是民主革命。換言之,共產國際把民主革命綱領貫穿在東亞社會主義運動之中。

雖然日共也是民主革命綱領,但日共除了必須同日本既有且混亂的社會主義思潮鬥爭,還必須同強大統一的天皇國家鬥爭。日本共產黨在1922年7月成立之後,1923年6月便遭到了第一次「大檢舉」;1924年,以山川均為代表的日共領導人不經共產國際同意而自行「解黨」。在此逆境下,日共甚至連自己的綱領都不能傳播到群眾中,[82]人在中國的許乃昌顯然更難了解日共的民主革命綱領。

當時中共的民主革命綱領則有個發展的過程。中共二大改提出民主革命綱領之後並未立即系統化;關於綱領系統化的時間至少就有兩種說法。曾是中共早期黨員,後來轉變為中國第一批托洛茨基左派反對派的鄭超麟(1901-1998),認為是1925年1月的中共四大。[83]周恩來(1898-1976)則認為是1928年6月的中共六大,「六大前,中國黨是不懂這個問題的。」即便「從黨的第二次全國代表大會到第五次全國代表大會,承認中國革命是資產階級民主革命。」但是當時對於民主革命的認識「實質上是舊民主主義的、是十八、十九世紀的西歐資產階級革命的觀點。」當大革命失敗,思想混亂便馬上出現。[84]無論是中共四大或六大,都晚於〈黎明期的台灣〉成文的時間。或許可以解釋許乃昌對於國民革命、乃至民主革命的理解何以不全。

而且,當時的台灣尚未建黨,共產國際的理論規定根本不可能藉由紀律而貫徹在台灣的共產主義者中間;就算以中共黨員的身分來要求許乃昌接受共產國際對於殖民地半殖民地進行民主革命的理論規定,中共所可能提供的思想指導也有限。對於運動核心的瞿秋白來說,只須指出革命存在階段性,便已足夠。換言之,存在於許乃昌、中共、日共與共產國際之間的,是運動開展的不平衡以及尚不成熟的民主革命綱領,當時的東亞社會主義運動也未以共產國際為核心而在組織發展上摶成一體。

瞿秋白的批評其實還反映著當時中國思想界──或者中共──的另一次轉折:如果二○年代初社會主義論戰所提出的問題,是「改良」的資本主義與「革命」的社會主義之間的選擇;那麼國共合作成形之際所提出的,則是一個現實的反思:先進行民主革命、再進行社會主義革命。

五、1926~1927年:「中國改造論爭」

1926-1927年之際發生的「中國改造論爭」,乍看之下像是個沒有太多前奏的事件,其實此前並非沒有脈絡可循。1925年2月的《台灣民報》,曾經轉載了一篇大阪朝日新聞的社論,正以中國的改造為主題。[85]這可能只是反映了日本人對於他們心目中如何改造中國的態度,不過陳逢源討論中國改造問題的動機正是日本人觸發的。1926年4月,《台灣民報》出現了第一篇完整介紹當時中國國家主義與團體的文章。[86]6至7月,則有三篇關於中國翻譯事業的小爭議,內容大多集中討論馬克思主義著作的翻譯狀況。[87]在後來的的中國改造論爭之中,陳逢源的部份主張帶著國家主義的色彩;許乃昌與陳逢源對馬克思著作的不同翻譯與詮釋,則直接導致了論爭的發生。

(一)從馬克思主義原理論開始的爭論

爭論的起點,來自於許乃昌與陳逢源對於馬克思《政治經濟學批判序言》某些段落的不同翻譯與理解。[88]就理論的基礎而言,陳逢源把馬克思的歷史唯物主義理解為沒有「革命」因素的「社會進化主義」:

可見馬克思的理論,分明是採取社會進化主義,他對於資本主義的開剖,也不得不承認資本主義非達到極點,斷沒有社會主義的實現了。[89]

這就導致他推導出「改良」式的結論:認為中國必先發展實業、發展資本主義;超越階段而屆社會主義是不可能的。

許乃昌批評道:

陳氏所引用的馬克司的話,是馬克司的《經濟學批評》的序文的一小節。但馬克司的那節文,一經過了陳氏之手,便完全離開馬克司自己的原意,而成為陳氏的創造了。我們台灣的學者,其言論不但和中國的張東蓀、日本的田崎博士並肩、而且還會創造,這實在是我們台灣思想界的名譽![90]

他認為,陳逢源不但譯文有誤,而且只是「生剝活割的拿出一小節」。於是另引馬克思在同篇文章中的另外一段,[91]指出馬克思對於社會進化的看法「不僅僅是『社會進化主義』,而是說一切的進化必然要行向[革命]。」[92]許乃昌與陳逢源在「革命」與「改良」問題上的交鋒,首先正是針對馬克思主義原理論的理解開始的。蔡孝乾也批評道:「馬克斯的學說不是進化的,而是革命的。因為馬克斯的學說是革命的,所以難得受資產階級的理想家所容納。」[93]人在上海的翁澤生,就陳逢源主張實行的「社會政策」,分析了社會政策(有「社會改良主義」的意味)與社會主義的差異。[94]不過陳逢源認為,他主張的「不是為維持資本主義的社會政策……不論什麼社會組織,都有社會政策的必要。」[95]

對原理論的不同理解而產生的爭論,直到論爭後期仍然存在。而以馬克思主義原理論作為討論的重心,也是許乃昌正式以一個「馬克思主義者」的姿態發表言論的標誌。

(二)確認「國民革命」的普遍性

正是在中國必須先發展資本主義的信念上,陳逢源認為中國應先「發展實業」,實業發展起來了,帝國主義勢力將不攻而自倒。許乃昌則認為,資本主義在中國已經沒有發展的可能,唯一的出路只能是革命、而且還必須是國民革命。於是許乃昌概括闡述了「國民革命」的理論,幾乎按照著中共的論述去批判陳逢源。雖說不是創新的意見,卻克服了許乃昌赴蘇前的種種理論問題,僅就他認為無產階級應掌握國民革命領導權,就已克服了他在〈黎明期的台灣〉的看法。不是等到整個民族都變成無產階級,而是無產階級奮起同資產階級爭奪民主革命領導權。他說:

中國只有國民革命是唯一的生路,國民革命又有兩種方形。一是由資產階級來領導。一是由無產階級來領導。第一種的國民革命是不會徹底的,而且不是「中國一般人民的利益。」祇有以無產階級為領導的國民革命,才能打破一切壓迫中國民眾的反動勢力。才「是中國一般人民的利益。」[96]

但是,許乃昌在社會性質問題上的看法卻頗為特殊。許乃昌認為中國社會性質是「帝國主義時代特殊的殖民地式中間型態」。其既「不是封建制度,也不是資本主義制度而且更不是普通的封建制度與資本主義制度間的過渡期。」[97]這種型態的內容是:

一、因受外來的已成熟的資本主義的影響,在來的封建制才急激開始崩壞。

二、封建制度雖積極崩壞,但卻不能向資本制度發展。

三、外國資本主義壟斷了一切市場,政權也直接間接屬於外國帝國主義。……[98]

換言之,封建崩壞有餘,資本發展不足。與許乃昌赴蘇前的觀點(將台灣視為日本資本主義的延長)相比,「帝國主義時代特殊的殖民地式中間型態」足為一大進步。

以此為基礎,許乃昌確認以民主革命為本質的國民革命在「帝國主義時代特殊的殖民地式中間型態」地區的普遍性:

那末哪一種國家,便可以不必待資本主義充分發展,就能夠一躍而入更高級的社會呢?那是帝國主義時代,受世界資本主義所支配的殖民地式落後國家。這些國家,不是純粹的封建制度,也不是資本主義社會,牠的唯一出路,便是國民革命──打倒帝國主義。[99]

他認為,當時大陸上的國民革命是「帝國主義時代,受世界資本主義所支配的殖民地式落後國家」的「唯一出路」,而不僅是中國自己的獨特道路。如果討論的對象換成台灣,則許乃昌對於台灣革命性質的看法,不但是民主革命,甚至還將是與大陸一致的「國民革命」!正因為他不再簡單地將社會性質丟給外國資本主義的「發達形勢」來決定,才能對革命性質有新的定位。

至於國民革命與社會主義革命之間的關係,許乃昌認為社會發展有跳躍階段的可能性,「各國的純經濟過程,不是絕對一樣,所以沒有說社會形式的發展,在各國都是完全同一圖型。」[100]他說:

總之,中國的社會組織是個特殊的形態,所以牠的發展,也就有特殊的行程。我們不能把俄國的社會[革命]方式完全應用到中國來,同時更加不能把明治維新等的資產階級[革命]過程,拿到中國來應用。祇有瘋人院才有這種主張者。[101]

也就是說,「帝國主義時代特殊的殖民地式中間型態」只能採取無產階級領導的「國民革命」,並且直接聯繫著社會主義革命,其間並未橫插著一個資本主義可以長期發展的階段。他認為,作為「階級合作政黨」的國民黨所主張的「保護國內新興工業」,只是一個反映黨內資產階級要求的綱領,這些要求均將於國民革命的進程中,歸於「烏有」。[102]

蔡孝乾的提法與許乃昌不同,他強調必須從國際的觀點來看中國所受的壓迫、從改變生產關係去解放生產力;他強調「商工(業)階級」在國民運動中的兩面性,認為革命的主力只能是無產階級──於是,革命性質就是社會主義革命。乍看之下,似乎此時的蔡孝乾就像寫作〈黎明期的台灣〉時的許乃昌。但他的說明其實仍以民主革命綱領為內容;也就是,他將反帝國主義(這是當時規定在民主革命綱領之下的目標)與民族工商業的發達聯繫在一起;換言之,只有革命才能給予資本主義可能的發展空間:「打倒國際帝國主義在中國的勢力、才是商工(業)階級的勃興、股分[份]公司發達的要素」;「我的觀察是:中國若能收回海關、鐵道、礦山、航海等的利權,──打倒帝國主義在中國的勢力──即商工階級的勃興、股份公司發達的要素便齊備了」;「增長商工階級、振興股份公司是第二的問題,中國的第一關頭便是打倒國際帝國主義在中國的勢力。」[103]如果革命的前途直接是社會主義,則蔡孝乾對於工商階級的保證並沒有意義。就此而言,蔡孝乾只是把民主革命的內容(爭取民族獨立、打倒帝國主義)與民主革命的前途(作為終極目標的社會主義革命)聯繫在一起而已。相較於許乃昌,蔡孝乾的見解反而可能容許一個資本主義長期發展的階段。當然,這樣的提法與許乃昌大不相同;但正是這樣的不同,才又反映了當時對於民主革命的認識水平。

(三)將國民革命中的左右鬥爭反映到爭論之中

更進一步,許乃昌揭發陳逢源批評蘇聯與共產黨的言論,「原來都是學上海所謂國家主義派(其實是外國帝國主義和軍閥的走狗)的機關紙《醒獅》《獨立青年》雜誌等的故智而已……」[104]確實,雖然陳逢源主張改良地發展資本主義實業,卻在論爭的最後喊出了國家主義者的「全民革命」口號。[105]而《台灣民報》竟然還出現把國家主義與三民主義、國民革命混同的文章來聲援陳逢源。[106]

實際上,許乃昌明裡暗裡也抄了瞿秋白不少材料。其〈駁陳逢源氏的「中國改造論」〉與〈給陳逢源氏的公開狀〉兩個系列的文章,大量抄錄了瞿秋白在《新青年》第三號(1926年3月25日出版)上發表的〈國民革命運動中之階級分化──國民黨右派與國家主義派之分析〉[107]。論戰雙方互把當時大陸上左右鬥爭的言論交鋒,套到他們兩人的論戰上,使之無處不閃爍著當時大陸左右鬥爭的火光,也反映了台灣知識份子在改良與革命路線上的矛盾,已經激化到可能產生質變的水平。不過,大陸上的左右鬥爭是革命陣營內的矛盾;至於陳許兩方所各自代表的改良與革命路線,則早已不是當時中國革命陣營裡的話題。

「國民革命」正像普照的光,讓一切色彩都淹沒於其中;淹沒了二○年代初期革命派與改良派之間的論戰成果,也把沒有參與那場論戰、卻又反共的政治勢力──如呼應國民黨右派的國家主義者──淹沒進來。在國民黨內及黨外的反共右翼勢力與共產黨之間的力量對比,向著不利於共產黨之方向而改變的1926年,陳逢源銳利地注意到,被許乃昌視為左派的汪精衛(1883-1944)、蔣介石(1887-1975)[108],「由事實上看來,他們未曾有樹起社會革命的旗號,倒反常有極力的否認……他分明是實行國民主義的健將,當真不是社會革命的急先鋒了。他們一派的所謂左傾,是否為忠實主義而行的,或是因利用蘇俄的援助為手段的,我老實很抱懷疑。」[109]陳逢源的看法很快就從1927年蔣介石的「4.12」政變與汪精衛的「7.15」分共得到證實。蔣介石的國民黨雖然仍奉「國民革命」為指導,卻再也不是中共所設想的「民主革命」。直到1940年毛澤東(1893-1976)提出《新民主主義論》之後,中共的民主革命綱領才得到空前全面的論述。

(四)「中國改造論爭」與文協分裂

1927年文化協會的分裂,一般被視為台灣左右勢力分裂的開始。1927至1928年間,在《台灣民報》與《台灣大眾時報》上論及左右兩股潮流的文章,絕大多數均用「民族運動」與「階級鬥爭」來分別之。甚至連溫卿還認為,陳逢源與許乃昌爭論「台灣有資本主義也是沒有?」的本質,便是「民族運動」與「階級爭鬪」兩種不同主張的鬥爭。[110]然而,以中國改造論爭中的左翼一方來說,沒有一個與論者只主張階級鬥爭,而是主張反帝、主張國民革命;反帝需以民族運動為基礎,而國民革命正是指向反帝的、跨階級的民族解放運動。因此連溫卿對於中國改造論爭的總結是值得商榷的。

實際上,文協分裂以後,左、右翼所各自標榜的「階級鬥爭」與「民族運動」,都變成了極端片面的主張,要害只在於互相攻擊、自我表述,最終都反過來限制了各自主張的「階級鬥爭」與「民族運動」。因此,調和兩者的主張勢必在左、右翼陣營中各自出現:以文協分裂後的《台灣民報》來說,他們持續企圖以他們所認知、掌握的馬克思主義來調和左右分裂(蔣渭水自己尤善於此);他們認為,「民族運動」與「階級鬥爭」可以相容,並應相容在民族運動之中。同樣的狀況出現在新文協的《台灣大眾時報》,但相容的結果卻是階級鬥爭。1928年前後﹐更出現試圖彌合左右裂痕而萌生的「共同戰線」論。──應當注意,調和的本身便意味著兩種現實:第一,兩種主張其實早已背離「階級鬥爭」與「民族運動」的本來意義,只是區別敵我的標誌而已;第二,文協分裂出的「左」「右」兩翼其實差異並不大,否則兩者不可能有調和的空間。所以絕不能僅從字面來理解當時的「階級鬥爭」與「民族運動」之爭。

以許乃昌與《平平》同人為代表的初期台灣左翼,自始就能正視民族與階級問題之間的聯繫與重要性。但文協的分裂卻導致左翼主張極端片面化。僅從台共掌控下的《新台灣大眾時報》強烈批評連溫卿時期的新文協,指出他們當時所宣傳的「階級鬥爭」不過是「觀念論」的口號,就能清楚地說明此一現象。[111]

總的來說,考察早期社會主義者的思想時,應充分考慮彼此之間的異質性;某些概念、詞語的使用、延續、轉義,則是考察其同質與否的重要切入點。而異質性與同質性作為矛盾的統一,更會隨著組織紀律、理論水平、與人際分野的加強而深化。因此,與其將主張「國民革命」的許乃昌與標榜「階級鬥爭」的連溫卿聯繫在一起,不如直接聯繫同樣主張國民革命的台共《一九二八年綱領》;而許乃昌與台共始終在「全民族的」、「資產階級民主主義革命」的意義上理解、運用「國民革命」。

雖然1927年的連溫卿.新文協與同時期的許乃昌見解差異甚多,卻與1924年的許乃昌及《平平》同人有著極其相似的論點,顯然早期台灣左翼的某些觀點與問題直到1928年建黨前都還存在(如:「台灣是日本資本主義的延長」[112]、主張直接進行社會主義革命),甚至存續至三○年代初(如:「整個民族的無產階級化」[113])。對於兩者之間所浮現的某些共性,有兩種可能的解釋:第一,兩者之間存在理論的延續性;第二,兩者受到某種共同背景的影響。就第一點而言,連溫卿.新文協對山川均(1880-1958)理論的延續最為人所及。不過,連溫卿在總結台灣左翼運動史時,也常常將平社、《平平》與許乃昌提到顯著的位置,這是一個值得注意、並尚待深究的現象。第二點雖然也有可能,但許乃昌與《平平》同人將「整個民族的無產階級化」聯繫起「社會主義革命」的觀點,恐怕自發性較為濃厚。[114]無論如何,只有分析與徵集更多的史料,才可能回應並完善上述的推測與解釋。台共《一九二八年綱領》曾如此批評這些觀點:

[批評新文協及其指導下的農組]……不論是農民組合抑或勞動運動,目前均在革命的小資產階級青年學生指導下行事,然而,在此種革命的知識階級指導份子間潛伏著極為危險的傾向(特別是農民組合公然拒絕民族革命的幼稚病)。全盤來說,左派錯誤的一傾向就在他們消極地否認民族解放運動,主張社會革命的直接實踐這一點上。究其原因,他們對於下述兩點抱著無視(或是沒有理解)的態度。

(1)台灣係日本帝國主義國家的殖民地

(2)台灣本身尚存著多種封建制遺物

他們忽略上述兩點的重要性,僅顧及其表象。即認為台灣乃日本帝國主義的延長,資本主義的經濟、政治及階級分化業已完成。如此皮相的觀察使得台灣的左派無法避免錯誤。[115]

《一九二八年綱領》對於這些觀點的批評,表現出台共超克了以往一切非共產國際脈絡下的左翼見解;然而1924年的許乃昌.《平平》同人與1927年連溫卿.新文協在共性之外的差異,也在其批評中偶然顯現出來。在前者的見解中,台灣的資本主義階級分化尚未完成,然而此種狀態卻是「全台灣人的無產階級化」的前提。後者──就《一九二八年綱領》的認識而言──則肯定台灣的資本主義階級分化業已完成(即「封建制遺物」得到清除);無產階級與資產階級的鬥爭則以此為前提而被認為是現實既存的主要矛盾,故要提倡「階級鬥爭」。在這種觀點下,日本和殖民地的資產階級被視為有著共同利益的整體,是「階級鬥爭」的共同對象;至於未來的「全台灣人的無產階級化」則只補充性地展現為現實的「階級鬥爭」之量變趨勢,從而被實質取消。於是,有可能在理論上團結殖民地資產階級的「整個民族的無產階級化」,在1924年的許乃昌與《平平》同人之後,便不再有重要的理論意義,而只是一種趨勢的表述。

(五)中國革命論爭史觀照下的「中國改造論爭」

當時的大陸與台灣,因日本帝國主義造成的分斷而漸次浮現差異性;要想藉著討論中國的改造來「偷渡」改造台灣的方案,就必須從兩者的同一性來考察;也就是,把台灣與大陸同時放到改良與革命兩種前途的選擇上去考察的同一性。但是,這種同一性卻是從失落祖國二十多年的台灣人的現實處境所出發的同一性、是台灣社會運動所要面對的課題。在大陸,改良與革命的論爭早已在一九二○年代初期的幾場論戰獲得解決,「革命」正是由此貫穿到1949年之後無可選擇的主線。

僅就改良與革命的對立而言,「中國改造論爭」於社運發展史上的地位猶如一九二○年代初期的社會主義論戰,是左翼走向組織化、並與右翼分家的前兆。所以蔡孝乾說:「自陳芳園君發表『中國改造論』以來,引起了許乃昌君蔡孝乾君等的反駁,資本主義和社會主義的論戰正在劇烈。這也是台灣思想界轉換期中的特徵之一。在這種形勢之下,思想團體的台灣文化協會實行改組,在台灣的解放運動上,(雖是一個小過程)是頗有意義的。」[116]但是,兩方爭論的內容,卻有高低不同的水平。正如許乃昌在嘲諷中所點出的,陳逢源的中國改造論「卻僅僅是數年前。中國研究係[系]的官僚學者張東蓀,聽了英國羅素的一句『中國須發展實業』而大鬧特鬧的舊笑話!」──笑話與否,是主觀斷定的結論;但是陳逢源確實在訴求上,停留在社會主義論戰時期改良主義者的水平,充其量只是多喊了一句「全民革命」而已。然而,許乃昌所主張的,卻是民主革命,而非社會主義論戰時期的社會主義革命。社會主義論戰與許乃昌之中國改造論的最大差異,正在於前者還沒有納入共產國際的組織與理論脈絡之中,1926至1927年的許乃昌,卻已將基礎建於其上。

又如果,將「中國改造論爭」相較於三○年代關於中國社會性質(1932-1933)、中國社會史(1930-1933)、中國農村性質(1934-1935)的三次論戰。[117]則「中國改造論爭」所體現的社會背景、理論水平、影響範圍,以及當時的階級鬥爭與路線鬥爭,都遠遠不及因為國際共運與中國革命受到嚴重分化與挫折而導致的那三次論戰。社會性質在「中國改造論爭」中是一個被初步注意、卻未引起爭論的問題;台灣社會史、農村性質甚至不為與論者所論及。撇開水平與訴求都停留在社會主義論戰的陳逢源、著重強調社會主義作為革命前景的蔡孝乾、或者來函商榷的翁澤生。僅從許乃昌所闡述的正是1927年之後幾近破產、那三次論戰所要克服的「國民革命」,便可了解「中國改造論爭」的高度與層次。

最後,更值得深化研究的,則是把「社會政策」作為討論主題的翁澤生。雖然翁澤生與陳逢源的往來對應並不多,而且也未構成論爭之主軸。但「社會政策」卻是早在1906年的梁啟超與同盟會之間就發生過激烈爭辯的問題。如何看待中國改造論爭中重新出現的「社會政策」問題?「社會政策」作為一個概念又在兩次論戰間發生過何種變化?這些都尚待更深入的研究和討論。

總的來看,「中國改造論爭」所體現的水平,反映出除了急欲組織化的台灣左翼之外,當時的台灣思想界實際上並無準備或能力來參與這場關於改良與革命的論戰。只能像張我軍(1902-1955)針對與論者的態度與真實能力作一些無關乎中國改造的議論;[118]隨後產生的一系列關於「台灣社會改造」討論,也迅速陷入文協分裂後的派系鬥爭之中。但是,這場論爭,確實是左右分家的警號;預示著文協的分裂,也預示著台共的成立。此時的許乃昌,已經不是當時與瞿秋白對話的、在組織外圍的運動參與者,而是一個處在國際共運脈絡之下的組織工作者。

六、結語

綜觀二○年代許乃昌的思想發展,以大陸上的新文化運動啟蒙與反對台灣改良主義路線為起點;在社會主義新思潮影響之下,將變革目標直接指向社會主義革命;並在逐漸納入組織化的共產主義運動脈絡之過程中,從社會主義革命進一步轉化為民主革命(即國民革命)。由於他在二○年代的極初期便赴大陸,在當時紛亂的中國思想界中,向運動尚未開展出來的中共及共產主義運動接近(這正是他與後來直接參與台共建黨的謝雪紅等人最不同的地方)。所以他的思想變化能夠反映當時中國共產主義運動在理論上的發展與轉折,從自主而逐漸納入共產國際的脈絡之中。又因為他個人納入整體脈絡存在著由外而內的變化過程,所以其思想又與中共理論認識有著相對不同步的發展。國民革命的持續進行,也決定了他能以民主革命綱領迎戰陳逢源。於是也預示著:雖然許乃昌並未參與台共建黨,但當台共建黨之時,理論與綱領上都將直接在共產國際的脈絡之下。比起中共在理論與綱領上「逐漸納入」之過程,台共從一開始就有完整的民主革命綱領(「國民革命」)就此而言,「中國改造論爭」中的左翼一方──與決定中共建黨的社會主義論戰不同──是站在較高的基礎去參與論戰的。那麼,雖然許乃昌在二○年代間的思想發展首先是他個人的,但他特殊的經歷在這個關鍵的年代中,卻折射出更多個人乃至台灣之外的色彩。

此外,台共的成立是中共、日共、朝共協力而成的產物。當中共的瞿秋白與朝共的呂運亨於台灣共產主義史上再次出現時,正是台共建黨的關鍵時刻。[119]雖然當時共產國際還不能直接指導組黨,卻恰恰從中體現出中共(如瞿秋白)與朝共(如呂運亨)對於台灣共產主義運動長期而持續的支持,以及日共(如渡邊政之輔、市川正一)付出的犧牲與努力。到了台共改組的時期,共產國際已經可以直接進行指導;瞿秋白作為共產國際東方局的領導人,更再次出現在台灣革命的舞台上。因此,從台共的建黨到改組,正反映著東亞社會主義運動在組織上最終摶成一體的過程。

雖然作為歷史世界的東亞世界,因西方資本主義入侵而瓦解。但在民眾的基礎上、在民族國家及殖民地半殖民地的基礎上、及在馬克思主義的基礎上,卻摶成了在共產國際領導下形成一體的東亞社會主義運動。當各地的法西斯勢力相次興起,只有共產國際領導下的組織與力量能夠堅持抵抗到底,使得東亞社會主義運動在法西斯的鎮壓中愈發純粹、更顯一體。民主革命綱領的影響力不但愈發擴大與貫徹,瑞金與延安更先後成為東亞社會主義運動者最大的後方。即便作為一個整體的東亞社會主義運動最終因共產國際的解散(1943年)與大戰的結束(1945年)而走向瓦解與多樣化,但台共在此一過程中的意義,是巨大的;以民主革命綱領的發展來把握這段歷史,更是必要的。

在以共產國際為核心的東亞社會主義運動史上,台共在1928年4月的建黨是中國國民革命運動的餘波,這僅從台共以國民革命作為自己的民主革命綱領便可得知。從日共草擬的台共《一九二八年綱領》的〈政治デーゼ草案〉,否定1895年的台灣民主國是完全意義上的「國民革命」,而非否定其為「民主革命」,更顯示出當時的「國民革命」是殖民地半殖民地民主革命的同義語。更遑論台共定稿的〈政治大綱〉把日共對於民主國革命性質的否定改為肯定,認為1895年的民主國就是國民革命──這或許是強調國民革命普遍性的許乃昌所未曾設想過的。[120]在台共建黨大會之後召開的中共六大與共產國際六大上,前者終結了國民革命,後者則確定了國際共運將以「階級對階級」為新方針、提出左傾的「第三時期」理論。因此,高舉著「國民革命」旗幟而成立的台共,正象徵著作為運動的「國民革命」在中國、在東亞的終結。

從〈黎明期的台灣〉、「中國改造論爭」、到《一九二八年綱領》,「國民革命」的普遍性(或適用性)被不斷擴大、歷史被持續上溯、甚至取得一個殖民地半殖民地「民主革命」同義語的地位。可以認為,這是中國國民革命運動本身的發展所取得的成果,所以日共才會以「國民革命」來為台共制定綱領草案。但「國民革命」的失敗,也使作為理論的「國民革命」失去了殖民地半殖民地「民主革命」的意義。[121]當中國革命最終在1949年取得成功,「新民主主義革命」便成為殖民地半殖民地「民主革命」新的同義語,持續至今。從「國民革命」到「新民主主義革命」,中國革命的能量與成敗,左右了這些理論的傳播與發展。

《台灣社會運動史.共產主義運動》是這樣開頭的:

本島共產主義運動侵入的途徑,其一為東京留學生在東京與共產主義者交往並受其影響者,其二為支那留學生受中國共產主義運動之影響與吸收。前後兩者皆應追溯到大正十年[1921年]前後來考察。[122]

雖然許乃昌在三○年代之後便淡出運動,但他在二○年代的經歷,正是這兩條「途徑」從發源到匯流的過程。對許乃昌早期經歷的研究,更顯示出台灣共產主義運動史的前端必須推前至二○年代初,如此才有可能正確地看待台灣共產黨史乃至綱領、才能避開「成王敗寇」的歷史書寫與竄改湮滅、才能完成史像的再構成。八十多年的台灣共產主義運動或許總是在頓挫與血泊中推進,但頓挫呼喚著後人奮起、血字寫成的歷史更指向著光明;走向光明的力量不該是無益的神聖激發,而是我們對於這段歷史的溫情與敬意。倘要尋求今天討論許乃昌早期經歷對於「中國改造論爭」或者將來的意義──其意義,或許正在此罷!

作者附誌(2007 年):關於許乃昌的史料與生平,筆者近年另有新發現。但這些新材料已非直接改寫這篇原作於 2004 年的文章所能解決,實需另行撰稿才能完善。是故此處概略補充如下:許乃昌曾在 1922 年陸續發表文藝評論於上海「文學研究會」之定期刊物《文學旬刊》。從這些文章可知,許乃昌當時正就讀於南京暨南學校。此外,許乃昌亦於 1922 至 1924 年間,陸續發表文藝以及政治評論於上海《民國日報》副刊「覺悟」。另外,據最新發現的共產國際檔案顯示,許乃昌於 1924 年前往莫斯科後,即於 10 月提交一份關於臺灣情況的報告,並保存了下來。這份報告不但可能正是許乃昌於 1924 年底發表於《新青年》季刊的〈黎明期的臺灣〉一文的祖本,許乃昌更是第一個向共產國際介紹臺灣情況的臺籍共產主義者。許乃昌在臺灣共產主義運動中的歷史地位,可見一斑。

作者附誌(2009年):關於許乃昌生平的以上發現,均已增補在邱士杰,《一九二四年以前臺灣社會主義運動的萌芽》(臺北:海峽學術出版社,2009)第四章和第六章,敬請讀者參閱。

附錄一:關於許乃昌的筆名

秀湖、秀湖生 光復之後,楊雲萍(1905-2000)曾在《台灣文化》創刊號所刊載的〈台灣新文學運動的回顧〉一文中說,「民國十二年四月十五日,週刊《台灣民報》的創刊,實是預備後來的新文學運動的一大舞台。在第一卷第四號(十二年七月十五日發行),早有許秀湖氏,自南京寄來的〈中國新文學運動的過去現在和將來〉的一文。按:許秀湖即許乃昌。」[123]當時,許乃昌即在《台灣文化》的主辦單位「台灣文化協進會」中擔任理事、總幹事,楊雲萍則任編輯組主任。[124]在東京時期(1925年許乃昌離蘇赴日之後),楊雲萍更是許乃昌團體裡的同志,[125]所以楊雲萍對許乃昌〈中國新文學運動的過去現在和將來〉所作的評價與描述應是可信的;特別是,楊雲萍提供了如下資訊:首先,「秀湖」是許乃昌所使用的筆名(雖然許乃昌在這篇文章裡所使用的筆名實際上是「秀潮」,不知是否為《台灣民報》所誤排),而與「秀湖」僅有一字之差的「秀湖生」,王詩琅指出也是許乃昌的筆名,[126]《台灣歷史辭典》亦肯定這些筆名均屬許乃昌。[127]其次,許乃昌當時是在南京寄出文章的。應當注意到,附於〈中國新文學運動的過去現在和將來〉一文後的寫作日期是4月29日,早於〈台灣議會と無產階級解放〉所附寫作日期的5月29日;〈台灣議會と無產階級解放〉一文也註明作者正在南京。如果從4月29日到5月29日,許乃昌都在南京,那麼〈台灣議會と無產階級解放〉、〈中國新文學運動的過去現在和將來〉二文自然便是在南京寫就的。如此,或許也可推測寫作時間在3月15日的〈歐戰後の中國思想界〉也是作者在南京的作品。雖然黃得時謂寫作此篇文章的許乃昌當時「在上海留學中」,然此並不見得就與楊雲萍的回憶相衝突。[128]

沫雲 由於《台灣社會運動史.文化運動》兩種中譯本的〈自台灣議會到革命運動〉一文,均將許乃昌的筆名「沫雲」誤植為「沐雲」,所以後來的許多研究著作均謂〈自台灣議會到革命運動〉的作者是「沐雲」而非「沫雲」。日文原版的《台灣社會運動史》記載為「沫雲」,[129]與《平平》覆刻本比對後,證實為正確。[130]現有的諸多著作也指出「沐雲」或「沫雲」即許乃昌(如藍博洲、謝國興著作與《台灣歷史辭典》),[131]寫作〈黎明期的台灣〉的「沫雲」又自言〈自台灣議會到革命運動〉亦為其作品(不過刊載〈黎明期的台灣〉之《新青年》的排版有誤,把「我的」二字與文章名稱「自台灣議會到革命運動」排到一起了)。[132]若從〈黎明期的台灣〉一文之內容來看,分別從《台灣議會と無產階級解放》與《自台灣議會到革命運動》等篇抄錄延伸而來,體現的思路是一貫的(詳情請見本文正文)。所以「沫雲」應是許乃昌的筆名,這些文章正為他的作品。

附錄二:許乃昌著作年表(1923~1927)

| 署名 | 文章名 | 發表刊物 | 發表時間 | 寫作時間 |

| 秀湖生 | 歐戰後の中國思想界 | 《台灣》第4年第5號 | 1923/04/10 | 1923/03/15 |

| 南京秀湖生 | 台灣議會と無產階級解放 | 《台灣》第4年第7號 | 1923/07/10 | 1923/05/29 |

| 秀潮 | 中國新文學運動的過去現在和將來 | 《台灣民報》第1卷第4期 | 1923/07/15 | 1923/04/29 |

| 秀湖 | 友邦 | 《中國青年》第3期 | 1923/11/03 | |

| 上海秀湖 | 婚姻制度的進化概觀 | 《台灣民報》第2卷第3期 | 1924/02/21 | 1924/01/28 |

| 沫雲 | 自台灣議會到革命運動 | 《平平》旬刊創刊號 | 1924/04/01 | |

| 沫雲 | 印度獨立運動的發展 | 《平平》旬刊第2期 | 1924/04/11 | |

| 沫雲 | 第二次限制軍備會議 | 《平平》旬刊第2期 | 1924/04/11 | |

| 上海沫雲 | 沙上の文化運動 | 《台灣》第5年第2號 | 1924/05/10 | 1924/03/13 |

| 沫雲 | 日本對台灣的武裝大示威 | 《平平》旬刊第7期 | 1924/06/01 | |

| 沫雲 | 黎明期的台灣 | 《新青年》季刊第4期 | 1924/12/20 | |

| 東京許乃昌 | 駁陳逢源氏的中國改造論 | 《台灣民報》第126號 | 1926/10/10 | 分次寫成[133] |

| 許乃昌 | 駁陳逢源氏的中國改造論(續) | 《台灣民報》第127號 | 1926/10/17 | |

| 東京許乃昌 | 駁陳逢源氏的中國改造論(續) | 《台灣民報》第128號 | 1926/10/24 | |

| 東京許乃昌 | 駁陳逢源氏的中國改造論(續.完) | 《台灣民報》第129號 | 1926/10/31 | |

| 許乃昌 | 給陳逢源氏的公開狀(上) | 《台灣民報》第142號 | 1927/01/30 | 1927/01/16 |

| 許乃昌 | 給陳逢源氏的公開狀(下) | 《台灣民報》第143號 | 1927/02/06 |

注釋

[1] 連溫卿,〈台灣社會運動概觀〉,《台灣大眾時報》創刊號(1928,東京),15~16。黑體字為筆者所加,以下同。

[2] 關於陳逢源在這方面所受到的影響,可見:黃俊傑,〈日據時代台灣知識份子對中國前途的看法:以一九二○年代「中國改造論」的辯論為中心〉(第二屆台灣史學術研討會與會論文)(2004,台北),2。

[3] 《台灣社會運動史》即台灣總督府所編印的《台灣總督府警察沿革誌第二篇.領台以後的治安狀況(中卷).台灣社會運動史》,現有創造出版社以《台灣社會運動史》為名而出版的五卷全譯本;王詩琅此前也曾翻譯其中的「文化運動」部分並出版。以下談到《台灣總督府警察沿革誌第二篇.領台以後的治安狀況(中卷).台灣社會運動史》的時候,無論何種譯本都將以《台灣社會運動史》代稱之。

[4] 以作為日本警察情治單位內部材料的《台灣社會運動史》來說,早經學者指出其中有不少誇大不實之處,本文將試圖考証所引《台灣社會運動史》等史料的問題,以儘可能避免這樣的毛病。此外,由於本文並未以訪問、口述、日記等第一手史料為基礎,因此關於許乃昌生平的討論,應隨著更多材料的發現而予以修正;本文並不意圖直接下斷語,但希望能先勾勒出其生平的概略輪廓。

[5] 《台灣人士鑑》1934、1937、1943年三種版本均記載許乃昌生於明治四十年(即1907年),但中研院近史所新近出版的《台灣歷史辭典》則記載許乃昌生於1906年,卒於1975年。《台灣人士鑑》三種版本亦均記載許乃昌為長男,但王詩琅為《台灣社會運動史.文化運動》所作的注釋中卻記載為三男。由於許乃昌從1932年以來即任《台灣新民報》記者工作,則台灣新民報社自己所發行的《台灣人士鑑》當不至於連續誤記許乃昌的家中排行與出生年份,故應以《台灣人士鑑》的記載為準。見:台灣新民報社調查部編,《台灣人士鑑(昭和九年版)》(台北:台灣新民報社,1934),36;台灣新民報社調查部編,《台灣人士鑑(昭和十二年版)》(台北:台灣新民報社,1937),76;興南新聞社編,《台灣人士鑑(昭和十八年版)》(台北:興南新聞社,1943),117~118;許雪姬總策劃,《台灣歷史辭典》(台北:遠流出版社,2004),803;王詩琅譯,《台灣社會運動史.文化運動》(台北:稻鄉出版社,1988),66。

[6] 興南新聞社編,《台灣人士鑑(昭和九年版)》,36。

[7] 《中央日報》曾有新聞記載許乃昌「他於民國十一年曾潛回祖國,遊學上海……」見:〈藏書傳佳話:黃純青存書少一冊.許乃昌割愛贈同好〉,《中央日報》(台北),1954年2月27日,第3版。

[8] 關於許乃昌就讀上大社會系的時間,《台灣社會運動史》曾有「大正十一年[1922年]」與「大正十二年[1923年]九月」兩種不同的記載。但是,上海大學在1922年10月23日才從東南高等專科師範學校改組而來的,而上大的社會學系直到1923年九月秋季開學之後才正式新設,此前均無。故許乃昌應當是1923年進入上海大學,而非1922年。見:警察沿革誌出版委員會譯,《台灣社會運動史.文化運動》(台北:創造出版社,1989),38、245;黃美真、石源華、張雲編,《上海大學史料》(上海:復旦大學出版社,1984),19、37。

[9] 關於許乃昌此時所使用筆名之考證,見附錄一。

[10] 在《江蘇革命鬥爭紀略》與《上海大學》曾記載,1923年11月22日,中共上海地方兼區執行委員會第二十二次會議,批准劉劍華(劉華)、張景曾、龍康莊、薛卓漢、王逸常、徐夢秋、許乃昌、黃儀蕃為中共候補黨員。隔年2月28日,中共上海地方兼區執行委員會批准上海大學候補黨員轉為正式黨員。就入黨時間與地點而言,極有可能正是當時在上大的許乃昌。《上海大學(一九二三-一九二七)》指出,上海大學的黨組織自1923年7月開始編成上海地委領導下的第一小組,1925年後改組為上大支部,1926年再改組為上大獨立支部。早期上大第一小組的成員多由青年團吸收而來。《中國共產黨上海市組織史資料》指出,1924年1月13日,上海的49名共產黨員重新編組,而上大第一小組的改組名單中,亦有許乃昌的名字,其組員還包括:劉劍華(劉華)、張景曾、鄧中夏、瞿秋白、施存統、王一知、張其雄、黃讓之、龍康莊(龍大道)、薛卓漢、王逸常、徐夢秋、許德良、陳比難(陳碧蘭)、向警予、沈澤民。見:中共江蘇省委黨史工作委員會、江蘇省檔案館主編,《江蘇革命鬥爭紀略》(北京:檔案出版社,1987),72、80;上海市委黨史徵集委員會主編,《上海大學(一九二三-一九二七)》(上海:上海社會科學院出版社,1986),137~138;中共上海市委組織部等編,《中國共產黨上海市組織史資料》(上海:上海人民出版社,1991),15~17、23~24。

[11] 關於平社結成時間的考證,見注釋50。

[12] 洪炎秋曾指出,1923年時,北京的台朝學生也曾組成一個「韓台革命同志會」,但應無涉於此處的「台韓同志會」。見:洪炎秋,〈序〉,收錄於楊肇嘉,《楊肇嘉回憶錄》(台北:三民書局,2004),4。

[13] 《中國青年》是中國共產主義青年團的機關刊物,於1923年10月創刊。

[14] 追風,〈東京留學生夏季回台講演日記〉,《台灣民報》第2卷第17號(1924,東京),14。

[15] 警察沿革誌出版委員會譯,《台灣社會運動史.文化運動》,245。

[16] 關於許乃昌到底進入蘇聯何所學校學習,《台灣社會運動史》曾有兩種記載:一個是莫斯科中山大學,另一個是莫斯科某共產主義學校。孫中山在1925年3月12日逝世,為了紀念他,才有了中山大學。而中山大學直到1925年的秋天才開學,所以許乃昌不可能進入中山大學學習,所以《台灣社會運動史》中另外記載「進入莫斯科某共產主義學校」的說法較為保守而正確。從1923年到1924年9月,前後從中共旅歐支部及國內轉了三批學生到東方大學(全稱東方勞動者共產主義大學),而從國內到東方大學的學生,大多在1924年秋冬抵達。而《台灣社會運動史》關於許乃昌進入蘇聯的時間有8月以及10月兩種記載,似乎可推論許乃昌正是從國內去東方大學學習的一員。另外關於許乃昌進入蘇聯所使用的身分,簡炯仁曾訪問許乃昌(1975年7月27日),謂其以「日本殖民地」台灣的名義前往。見:警察沿革誌出版委員會譯,《台灣社會運動史.共產主義運動》(台北:創造出版社,1989),3;警察沿革誌出版委員會譯,《台灣社會運動史.文化運動》,38、245;唐寶林,《中國托派史》(台北:東大圖書公司,1994),2;張錫嶺,〈莫斯科東方大學中國班和中共旅莫支部〉,《黨史資料通訊》,第1期(總第45期)(1988,北京),23~24;簡炯仁,《台灣共產主義運動史》(台北,前衛出版社,1997),50。

[17] 1923年6月15日,《新青年》被作為中共中央理論性機關刊物而復刊,並由瞿秋白擔任主編,此時《新青年》改成季刊,重新編號,1924年4月,本期、即第四期出版之後休刊,1925年4月復刊後,改期為號。雖然改為月刊,但實際上是不定期地出了五號,1926年7月出版第五號之後停刊。

[18] 警察沿革誌出版委員會譯,《台灣社會運動史.共產主義運動》,3。

[19] 這篇文章以〈《黎明期的台灣》的「記者附註」〉為名,收錄於《瞿秋白文集(政治理論編)》,第2卷(北京:人民出版社,1988),688~689。若林正丈已在1983年指出。見:若林正丈,〈台灣抗日運動史研究〉(東京:研文出版,1983),264。

[20] 目前最能為許乃昌赴蘇前後以及東方大學之生活提供資訊的材料,是陳碧蘭的《我的回憶》一書,在各種關鍵的時間點上(如進入、離開上大與東方大學的時間),與各式關於許乃昌的記載大體一致,並提供了許多細節,可惜其中並沒有關於許乃昌的資訊。陳碧蘭後來與彭述之結婚,成為中國早期的托洛茨基主義者。見:陳碧蘭,《我的回憶》(香港:十月書屋,1994),77~154。有趣的是,在1924年10月21日的《台灣民報》第21號上,有一則關於莫斯科各共產主義大學學生參與援華反美遊行的消息,其中特別強調了東方大學學生也參加。隔年3月1日的第3卷第7號也刊出一則蘇聯援華狀況的新聞。雖不見得是許乃昌所寫(可能僅是翻譯、轉載),但許乃昌在蘇聯的生活片段或可略見於此。見:〈中國革命之敗北可以打擊全世界之無產階級〉,《台灣民報》(1924,東京),2;〈蘇聯人民之援華運動〉,《台灣民報》第3卷第7號(1925,東京),4。

[21] 謝雪紅,《我的半生記》(台北:楊翠華,2004),216。

[22] 《台灣社會運動史》有許乃昌在1925年離開蘇聯之後,於6月返回上海;以及離開蘇聯之後,於7月歸返北京兩種記載。在二者均正確的假設下,則有可能是6月去上海之後,於7月抵達北京,隨後8月才去東京。見:警察沿革誌出版委員會譯,《台灣社會運動史.共產主義運動》,3;警察沿革誌出版委員會譯,《台灣社會運動史.文化運動》,245~246。

[23] 警察沿革誌出版委員會譯,《台灣社會運動史.文化運動》,103。

[24] 警察沿革誌出版委員會譯,《台灣社會運動史.文化運動》,90。

[25] 劉玉萼,《日本社會主義運動大事紀》(北京:中國人民大學科社系國際共運教研室,1982),66。

[26] 渡邊政之輔以「淺野」為名,在〈日本にをける政治情勢と日本共產党の当面の任務についての報告書〉中提出上述意見;德田球一則以「森」為名,在〈コミンテルン執行委員会日本委員会への意見書〉提出上述意見。以上分見:村田陽一編譯,《資料集.初期日本共產黨とコミンテルン》(東京:大月書店,1993),175、185。

[27] 東京帝大新人會成立於1918年12月15日,主要由東大辯論社的先進份子組成,其中有不少成員參與了1922年日共的建黨。新人會在1921至1922年間曾一蹶不振。但因日共成立的影響,1922年11月7日以新人會為核心,成立了日本第一個全國性學生組織「學生聯合會」,有馬克思主義的運動傾向。見:劉玉萼,《日本社會主義運動大事紀》,37、38、50;志賀義雄,《日本革命史上的人物》(北京:學習書店,1951),110。

[28] 警察沿革誌出版委員會譯,《台灣社會運動史.文化運動》,245~246。

[29] 警察沿革誌出版委員會譯,《台灣社會運動史.文化運動》,38。

[30] 此據簡炯仁訪問許乃昌材料(1975年7月27日)。見:簡炯仁,《台灣共產主義運動史》,43。

[31] 〈全島雄辯大會的盛況〉,《台灣民報》第121號(1926,東京),5~7。

[32] 警察沿革誌出版委員會譯,《台灣社會運動史.文化運動》,38~45;警察沿革誌出版委員會譯,《台灣社會運動史.共產主義運動》,3、101。

[33] 蘇新,《未歸的台共鬥魂》(台北:時報文化出版公司,1993),41。

[34] 《現代生活》的創刊宗旨是:(1)圖謀合理知識之普及、(2)提供台灣缺乏的趣味與娛樂,同時促進各種新鮮娛樂機關的發展、(3)提升日常生活,改革社會為完美的。並表明與任何黨派、主義無關,且創刊號的內容多與日常生活有關。見:河原功,《台灣新文學的展開──與日本文學的接點》(台北:全華科技圖書股份有限公司,2004),161。

[35] 1930年12月1日發行的《新台灣大眾時報》創刊號曾有記事言:「……為著對抗左翼的,群小雜誌簇出,台灣民眾黨的系的謝春木陳其昌,白成枝等的《洪水報》,無政府主義者之流的《明日》,封建的老骨董的《三六九報》,宗教家黃呈聰(民眾黨)系等的《現代生活》,等雖有不同的地方,但其主要的役務,都是和反動的《台灣新民報》共同一致的,攻擊左翼戰線。」而台灣文化協會本部刊載於同期的〈指令 關於台灣定期出版物的注意〉(1930年9月15日)也批評《現代生活》「這是民眾黨系統的宗教家,黃呈聰出資的,外面裝著無產階級的文藝雜誌,其目的是要提唱[倡]基督教的,這個反動的役務不要說了。」見:《新台灣大眾時報》第1卷第1號(1930,東京),56、94。。

[36] 許雪姬、周婉窈編,《灌園先生日記(五).一九三二年》(台北:中央研究院台灣史研究所籌備處,2003),38、49。

[37] 中國無政府主義運動與組織在一九二○年代便已瓦解。而抱持社會改良路線的早期民主社會主義者,如張東蓀、張君勱,他們的集結則相對地更晚,直到1934年才實現了馬克思主義者在1921年就實現的組織化。見:蔡國裕,《一九二○年代初期的中國社會主義論戰》(台北:台灣商務印書館,1988)

[38] 秀湖生,〈歐戰後の中國思想界〉,《台灣》第4年第5號(1923,東京),38。

[39] 楊雲萍,〈台灣新文學運動的回顧〉,《台灣文化》第1期第1期(1946,台北),11。

[40] 王詩琅譯,《台灣社會運動史.文化運動》,66。這是王詩琅為本書所加的注釋。

[41] 關於許乃昌寫作這篇文章的背景,或可先從中國人類學的起源加以考察。人類學之傳入中國始於19世紀末。而摩爾根(L. H. Morgan)所著之《古代社會》在1901年就有中文譯本,此本著作正是作為馬克思人類學基礎的「親屬關係」圖式的理論來源,但畢竟不是馬克思主義人類學。作為當時馬克思主義人類學經典之作的恩格斯《家庭、私有制與國家的起源》在1908年出現節譯選段,直到1929年才有全譯本。在1908至1929年之間補充起馬克思主義人類學傳播上之空白的,則有五四以來李大釗、瞿秋白、蔡和森等人的譯著介紹。其中,蔡和森在1924年5月出版的《社會進化史》起了非常重大的作用,這本書以《家庭、私有制與國家的起源》為主要範本寫成,並以1922年底以後,從蔡和森分別在上海平民女子學校和上海大學教授「社會進化史」時所用的講義改編而成。上海大學社會系創設於1923年9月,而蔡和森正是在這年的秋天進入上大社會系教授「社會進化史」。所以或可推測當時正在上大社會系學習的許乃昌,是透過課堂上的學習而寫下這篇文章的。在許乃昌之前,《台灣青年》曾有一篇概略介紹「婚姻之進化」的文章,所論極簡,且無馬克思主義的訴求;許乃昌之後,翁澤生在《台灣民報》上連載發表了更完整的人類學文章。見:顧定國,《中國人類學逸史》(北京:社會科學文獻出版社,2000),28~33;黃美真、石源華、張雲編,《上海大學史料》,47、53;蔡和森,《社會進化史》(北京:東方出版社,1996);周朝民,〈略論蔡和森的《社會進化史》〉,《上海師範大學學報》第3期,(1988,上海),86;李博,《漢語中的馬克思主義術語的起源與作用》(北京:中國社會科學出版社,2003),90;記者,〈婚姻之進化〉,《台灣青年》第3卷第2號(1921,東京),34;翁水藻,〈婦女底社會的地位之墜落與其經濟的原因〉,《台灣民報》第95~100號(1926,東京)。

[42] 秀湖,〈婚姻制度的進化概觀〉,《台灣民報》第1卷第3號(1924,東京),3。

[43] 連溫卿,〈過去台灣之社會運動〉,《台灣民報》第138號(1927,東京),12。

[44] 沫雲,〈沙上の文化運動〉,《台灣》第5年第2號(1924,東京),38。

[45] 許乃昌的這篇文章後來似乎得到回應。在《台灣民報》上有甘文芳著文呼應云,「……台灣沙上文化運動已過暫要來講究有組織有體系的具體問題了。」見:甘文芳,〈懷疑到黎明的路〉,《台灣民報》第2卷第21號(1924,東京),4~5。

[46] 代英,〈中國的分立運動〉,《中國青年》第4期(1923,上海),6~7。

[47] 郭沫若,〈反響之反響〉,《沫若文集》第10卷(北京:人民文學出版社,1959),245。原載於1922年12月《創造》季刊第1卷第3期。

[48] 據葉榮鐘的記載,新台灣安社成立於1924年2月8日,並在1924年4月15日開始發行機關刊物《新台灣》創刊號。見:葉榮鐘,《日據下台灣大事年表》(台北:晨星出版公司,2000),192;警察沿革誌出版委員會譯,《台灣社會運動史.無政府主義運動.民族革命運動.農民運動》(台北:創造出版社,1989),5。關於平社成立的時間,參見注釋50。

[49] 〈平社簡章〉,《平平》旬刊第創刊號(1924,上海),16。

[50] 北京的《國風日報》的副刊「學匯」第379期(1923年12月20日)之「介紹新著」專欄曾有《平平》旬刊的出版預告:「本刊為南方同志所辦,並有台灣、朝鮮等同志數人,內容注重安那其主義學理,定陽曆元日出版。」這一方面反映了平社似乎與北京的無政府主義者有所聯繫,二方面也顯示,雖然《台灣社會運動史.文化運動》對於平社成立時間的記載是1924年3月,但平社結成的時間也許可更推前至1923年底。無政府主義刊物《春雷》第3期(1924年5月1日出版)亦曰《平平》旬刊為「上海同志出版」。值得一提的是,同年4月11日的《台灣民報》還為《平平》打了個小廣告。見:張允侯等編,《五四時期的社團》,第四卷(北京:三聯書店,1979),350;〈編輯餘話〉,《台灣民報》第2卷第6號(1924,東京),16;〈新刊介紹〉,《春雷》第三期(1925,廣州),113。

[51] 曾被列寧接見的呂運亨,是左翼朝鮮獨立運動者,曾在一九二○年代組織大韓民國臨時政府,並在戰後的南朝鮮推動「朝鮮人民共和國」的南北統一建國運動,後遭右翼暗殺。在《台灣社會運動史》的記載中,呂運亨不但參與了平社,更參與了台共的建黨,是非常值得進一步考察的人物。

[52] 田口運藏,〈階級意識〉(任一譯),《平平》旬刊第9期(1924,上海),1。

[53] 警察沿革誌出版委員會譯,《台灣社會運動史.文化運動》(台北:創造出版社,1989),96。

[54] 見附錄一。

[55] 可能即張煥珪(1902-1980),然為世人所知的筆名是「沐真」。他也曾在上海大學學習,並加入平社;光復以後出資發行《新知識》雜誌。秦賢次指出張煥珪曾在《平平》旬刊上發表文章,但《平平》旬刊上並未有署名「沐真」的作者,或可推測「真一」即張煥珪。不過,1928年3至6月間,由無政府主義者所發行的《革命》周報上,仍出現署名「真一」或「一真」的作者,此人是否就是張煥珪?倘若不是,則《平平》旬刊上的「真一」或許亦非其人。見:秦賢次,〈《新知識》導言〉,收錄於《新知識》復刻本(台北:傳文文化事業有限公司,1998),7;《革命》周報第31至50號(1928,上海)。

[56] 連溫卿,〈台灣文化的特質〉,《台北文物》第3卷第2期(1954,台北),129。這篇文章與連溫卿同時期所撰寫的《台灣政治運動史》第二章有大量的重複,包括他引用並論述許乃昌與「真一」的文章的部分。然而,「則有相反的意見」一句在《台灣政治運動史》中則為「提出如下的意見」。見:連溫卿,《台灣政治運動史》(台北:稻鄉出版社,1988),86。〈台灣文化的特質〉一文也收入《台灣政治運動史》一書,這裡討論的段落可並見356頁。實際上,連溫卿在摘引這一時期的代表性論述時,曾非常「精準」地連續引用許乃昌〈台灣議會と無產階級解放〉、〈沙上の文化運動〉、以及〈自台灣議會到革命運動〉三篇文章,但並未指出這些都是同一個人寫的。特別是後面兩篇的筆名均同,但連溫卿卻忽略而不全寫出來。似乎刻意讓這三篇文章給人看起來像是三個人的著作。或許這是五○年代以後的環境之下所不得不為的。此外,連溫卿所引用的〈自台灣議會到革命運動〉文字,正是中文原文,甚至還摘引了一篇《台灣社會運動史.文化運動》中沒有錄入的〈台灣怎麼樣了〉(署名「真一」)一文,則當時的連溫卿可能正是根據《平平》旬刊原件寫作的。見:連溫卿,《台灣政治運動史》,85~86、355。

[57] 坂井洋史認為,從平社與《平平》同人對於台灣議會設置請願運動的反對態度來看,顯示了無政府主義典型地否定代議制度的態度。然而,反對代議制度並不一定構成反對台灣議會設置請願運動的理由,更不一定就是平社與《平平》同人的理由。如果反對台灣議會設置請願運動就謂之有無政府主義的特色,那麼持同樣反對立場的共產主義者(雖然並非一般性地反對)也就是無政府主義者了。見:坂井洋史、嵯峨隆編,《原典中國アナキズム史料集成》,解題.總目次(東京:綠蔭書房,1994),49。

[58] 秀湖生,〈台灣議會と無產階級解放〉,《台灣》第4年第7號(1923,東京),46。

[59] 沫雲,〈自台灣議會到革命運動〉,《平平》旬刊創刊號(1924,上海),6。

[60] 沫雲,〈自台灣議會到革命運動〉,《平平》旬刊創刊號,6。

[61] 真一,〈再談台灣問題〉,《平平》旬刊第2期(1924,上海),5。以下關於真一的引文若未注明則均出於此。

[62] 尹蘇野,〈韓國的民族運動〉,《平平》旬刊創刊號(1924,上海),2。以下關於尹蘇野的引文若未注明則均出於此。

[63] 貞,〈台灣在五一紀念日的意義〉,《平平》旬刊第4期五一紀念特刊(1924,上海),4。以下關於貞的引文若未注明則均出於此。

[64] 真一,〈台灣的人造地震〉,《平平》旬刊第4期(1924,上海),4。

[65] 佐野學,〈弱小民族解放論──社會主義和民族運動〉,《台灣》第4年第6號(1923,東京),69、71。

[66] 秀湖生,〈台灣議會と無產階級解放〉,《台灣》第4年第7號,47。

[67] 佐野學,〈過上海〉,《平平》旬刊創刊號(1924,上海),4。

[68] 《共產黨宣言》這樣寫道:「我們的時代,資產階級的時代,卻有一個特點:它使階級對立簡單化了。整個社會日益分裂為兩大敵對的陣營,分裂為兩大相互直接對立的階級:資產階級和無產階級。」「過去的一切運動都是少數人的或者為少數人謀利益的運動。無產階級的運動是絕大多數人的、為絕大多數人謀利益的獨立的運動。」見:中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局編,《馬克思恩格斯選集》,第1卷(北京:人民出版社,1995),272~307。

[69] 比方,它把唐景崧寫成唐景和,台灣民主國寫成台灣共和國。

[70] 沫雲,〈黎明期的台灣〉,《新青年》季刊第4期(1924,上海),99。

[71] 秀湖生,〈歐戰後の中國思想界〉,《台灣》第4年第5號,38。

[72] 沫雲,〈黎明期的台灣〉,《新青年》季刊第4期,100。

[73] 沫雲,〈黎明期的台灣〉,《新青年》季刊第4期,101。

[74] 為了突顯「民主革命」在東亞各國各地區共產黨綱領中的一致性。本文在名詞的使用上便略去其實非常重要的「民族」兩字。否則,就有著民族解放任務的中國、台灣、朝鮮而言,應以「民族.民主革命」(National-Democratic Revolution)一詞說明較完整。至於日本,由於本身並沒有民族解放的問題,所以只有民主革命的任務。

[75] 李大釗在〈由經濟上解釋中國近代思想變動的原因〉中寫道:「國內的產業多被壓倒,輸入超過輸出,全國民漸漸變成世界的無產階級……在一國的資本制下被壓迫而生的社會的無產階級,還有機會用資本家的生產機關[生產工具];在世界的資本制下被壓迫而生的世界的無產階級,沒有機會用資本國的生產機關……這就是世界的資本階級壓迫世界的無產階級的現象,這就是世界的無產階級尋不著工作的現象。歐美各國的經濟變動,都是由於內部自然的發展;中國的經濟變動,乃是由於外力壓迫的結果,所以中國人所受的苦痛更多,犧牲更大。」見:李大釗,《李大釗文集》下卷(北京:人民出版社,1984),181。

[76] 與〈黎明期的台灣〉同刊於《新青年》季刊第四期的彭述之(1895-1983,後來變為托派)的〈誰是中國國民革命之領導者〉一文,就提出了無產階級革命領導權思想,他與瞿秋白、鄧中夏都被認為是這個問題上的先驅。鄭超麟曾指出,彭述之的〈誰是中國國民革命之領導者〉,是「中國共產黨歷史上新的有系統的理論」。不過,鄭超麟著重強調彭述之將「國民革命」理論化的意義,甚至以「國民革命論」名之。當時彭述之才剛與鄭超麟一同從蘇聯東方大學留學歸國,並從瞿秋白手中奪得了《新青年》的編輯權,以「國民革命號」為名,出版了這一期的《新青年》。見:鄭超麟,《鄭超麟回憶錄》(北京:東方出版社,1996),251~253;方曉主編,《中共黨史辯疑錄》(太原:山西教育出版社,1991),150~152。

[77] 1918年6月成立的韓人社會黨是朝鮮最早的共產主義組織,其於1921年1月在上海改組為高麗共產黨,呂運亨正是其中成員,後來高麗共產黨成為朝鮮共產黨內的上海派。而朝鮮共產黨於1925年4月正式成立,並得到共產國際的承認,但在1928年12月被共產國際要求解散重組。見:楊昭全選譯,《朝鮮現代史料》(北京:商務印書館,1997),61~93。

[78] 李鴻文,《三○年代朝鮮共產主義者在中國東北》(長春:東北師範大學出版社,1996),78~82。不過1930年9月中共的一份黨內指示更明確地指出「朝鮮延長論」的本質問題:「有些在滿自命為朝鮮共產主義者(民族主義者當然更如此),認定東滿的延邊和朝鮮一樣在日帝國主義統治之下,實際是朝鮮的延長與擴大,唯一的敵人只有日本帝國主義。這完全是脫離了階級的立場狹隘的民族主義的觀念。實際上延邊是東滿的一部份,政治、經濟、軍事的組織系統與奉系軍閥國民黨的統治完全不可分離。中國的地主豪紳封建勢力更是直接剝削與壓迫延邊群眾的敵人。延邊是朝鮮延長的理論避免了與中國統治階級的衝突,離開了階級的立場根本就沒方法解決延邊的群眾(的問題)。」見:〈中共滿洲總行委給東滿特委的指示信〉(1930年9月25日),轉引自李鴻文,《三○年代朝鮮共產主義者在中國東北》,108~109。

[79] 沫雲,〈黎明期的台灣〉,《新青年》季刊第4期,101。

[80] 張仲實、曾葆華校譯,《列寧斯大林論中國》(北京:人民出版社,1953),85。

[81] 日本共產黨史資料委員會編,《共產國際關於日本問題方針、決議集》(北京:世界知識出版社,1960),1~5。

[82] 日共領導人市川正一曾說:「1925年1月上海會議所通過的決議徹底地批判了以前日本共產黨的指導部。可是黨當時對這個批判和第一次日本共產黨綱領草案[即《1922年綱領》]都不曾發表……我想現在已有了翻譯,可是當時卻未發表。而1925年1月決議的領導方針,像這樣重要的文件而竟不發表,這對於無產階級運動的損失是很大的。」見:市川正一,《日本共產黨鬥爭小史》(北京:世界知識社,1954),65。

[83] 「在中國共產黨第一次大會以前,以及第一次大會本身,都是把中國革命看作俄國十月革命那樣性質的革命……在一大以前及一大本身,都沒有必須先完成資產階級民主革命,才能開始無產階級社會主義革命的理論,連影子也沒有。一大以後提出了同國民黨合作問題,二大討論這個問題,西湖會議再討論這個問題,三大決議加入國民黨,──但那是當做策略問題提出的,當作如何能夠更迅速地更有效地發展革命運動和黨的力量的問題提出的。……一九二四年底和一九二五年初,中國共產黨宣佈「國民革命論」作為黨的正式理論,以此指導整個革命運動。」實際上,國民革命時期並未確實存在著一個「國民革命論」,不過這個名詞或可概括地說明當時中共對於民主革命綱領的理論認識與總結。見:鄭超麟,《鄭超麟回憶錄》,251~253。

[84] 「當時之所以搞不清中國革命是民主革命,是因為:第一、對什麼叫革命性質,革命性質是以什麼來決定的搞不清;第二,中國黨歷史上沒有從理論方面搞清這個問題;第三、國際上托派的影響以及同托派調和的觀點的影響。這些問題都需要『六大』解決,『六大』正確地解決了這些問題。」中共中央文獻編輯委員會編,《周恩來選集》上卷(北京:人民出版社,1983),158~160。

[85] 〈中國的改造和列國的援助(大阪朝日新聞社說)〉,《台灣民報》第3卷第4號(1925,東京),7。

[86] 林炳坤,〈中國國家主義之興起與其團体之猛進〉,《台灣民報》第100號(1926,東京),10~12。

[87] 分見:浪花,〈讀王君的序文後〉,《台灣民報》第106號(1926,東京),13~14;彰化生,〈批評之批評〉,《台灣民報》第111號(1926,東京),13~15;浪花,〈訂正〉,《台灣民報》第114號(1926,東京),13~14。有趣的是,這位投稿自東京的「彰化生」,不但知道「在二年前,中國國民黨上海執行部,由瞿秋白氏提議,通過了要譯《禮仁[列寧]全集》的議案。」還知道《資本論》「也由我們的一個朋友在計畫翻譯……」不禁令人聯想「彰化生」是否是許乃昌另外的筆名。

[88] 馬克思這段話現在的譯文是:「無論哪一個社會型態,在它所能容納的全部生產力發揮出來以前,是絕不會滅亡的;而新的更高的生產關係,在它的物質存在條件在舊社會的胎胞裡成熟以前,是絕不會出現的。」見:中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局編,《馬克思恩格斯選集》,第2卷,33。

[89] 芳園,〈最近之感想(二).我的中國改造論〉,《台灣民報》第120號(1926,東京),8。

[90] 許乃昌,〈駁陳逢源氏的中國改造論〉,《台灣民報》第126號(1926,東京),11。

[91] 馬克思這段話現在的譯文是:「社會的物質生產力發展到一定階段,便同它們一直在其中運動的現存生產關係或財產關係(這只是生產關係的法律用語)發生矛盾。於是這些關係便由生產力的發展形式變成生產力的桎梏。那時社會革命的時代就到來了。」見:中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局編,《馬克思恩格斯選集》,第2卷,32~33。

[92] 許乃昌,〈駁陳逢源氏的中國改造論〉,《台灣民報》第126號,11。

[93] 蔡孝乾,〈駁芳園君的「中國改造論」〉,《台灣民報》第134號(1926,東京),13。

[94] 水藻,〈社會政策與社會主義之根本的差異〉,《台灣民報》第133號(1926,東京),10~11。

[95] 芳園,〈答許乃昌的駁中國改造論(八.完)〉,《台灣民報》第139號(1927,東京),13。

[96] 許乃昌,〈駁陳逢源氏的「中國改造論」(續)〉,《台灣民報》第127號(1926,東京),11。

[97] 許乃昌,〈駁陳逢源氏的「中國改造論」(續)〉,《台灣民報》第128號(1926,東京),10。

[98] 許乃昌,〈駁陳逢源氏的中國改造論(續.完)〉,《台灣民報》第129號(1926,東京),10。

[99] 許乃昌,〈駁陳逢源氏的「中國改造論」(續)〉,《台灣民報》第128號,10。

[100] 許乃昌,〈駁陳逢源氏的「中國改造論」(續)〉,《台灣民報》第128號,9。

[101] 許乃昌,〈駁陳逢源氏的中國改造論(續.完)〉,《台灣民報》第129號,10。

[102] 許乃昌,〈駁陳逢源氏的「中國改造論」(續)〉,《台灣民報》第127號,11。

[103] 蔡孝乾,〈駁芳園君的「中國改造論」〉,《台灣民報》第134號,12~13。

[104] 許乃昌,〈給陳逢源氏的公開狀(下)〉,《台灣民報》第143號(1927,東京),12。

[105] 芳園,〈答許乃昌的駁中國改造論(八.完)〉,《台灣民報》第139號,13。

[106] 〈漢族意識的勃興──統一中國的第一步〉,《台灣民報》第128號(1926,東京),4。

[107] 瞿秋白,〈國民革命運動中之階級分化〉,《新青年》第3號(1926,上海),21~40。相關討論可另見:若林正丈,〈台灣抗日運動史研究〉,277。

[108] 許乃昌,〈駁陳逢源氏的「中國改造論」(續)〉,《台灣民報》第127號,11。

[109] 芳園,〈答許乃昌氏的駁中國改造論(七)〉《台灣民報》第137號(1926,東京),11~12。

[110] 連溫卿,〈台灣社會運動概觀〉,《台灣大眾時報》創刊號,15。

[111] 〈台灣文化協會當面的任務〉,《新台灣大眾時報》第2卷第1號(1931,東京),20~21。

[112] 「……台灣的產業雖有被促進發達,但其實是表現著日本資本主義發達的延長,而同時為台灣人由台灣產業界失墜的第一步。」見:連溫卿,〈台灣殖民政策的演進(一)──日本資本主義的發達及其發展〉,《台灣大眾時報》第6號(1928,東京),13。

[113] 1925年,蔡孝乾認為台灣的各階級將會「一齊同歸於無產階級」。1928年,《台灣大眾時報》〈創刊詞〉則說:「……我們台灣也自受了資本主義的侵入以後,由資本家壟斷經濟上一切的利益,也使台灣的小資產階級,一落千丈,逐漸流入於無產階級的陣營了。而大多數的農民工人一般無產者、迫得朝不顧夕、窮困日甚……」1929年,〈台灣民眾黨第三次全島黨員大會宣言〉中說「企業獨佔和租稅負擔過重的結果是促進島民的無產化。」1930年,蔣渭水則在刊載於《台灣新民報》第322號的〈十年後的解放運動──希望與展望〉中說:「……殖民地人民的無產階級化是會急速發展的,使廣大群眾的陣營更加擴大。因此十年後的展望是越來越進展、深刻、尖銳化,會跳過許多墮落社會運動家的屍體,走上非資本主義的道路吧。」見:蔡孝乾,〈五年來的台灣〉,《台灣民報》第76號(1925,東京),14;〈創刊辭〉,《台灣大眾時報》創刊號(1928,東京),2;王曉波編,《蔣渭水全集》上冊(台北:海峽學術出版社,2005),199、258。

[114] 從許乃昌及《平平》同人的社會主義革命論來看,其理論的素樸性實已足夠證實其來源的自發性。在馬克思主義傳播初期,將社會主義革命規定為直接目標其實很平常,正如1922年二大召開前的中共也主張直接進行社會主義革命一樣。倘若真要考慮個別可能的理論影響,除了前面提到的佐野學外,山川均也是一個須加估計的對象。雖然山川均也是日共創黨人,但他在政治與組織路線上大不同於共產國際。他認為日本可以直接進行社會主義革命,不必階段地先進行民主革命(就革命指向社會主義來說,與佐野學的中國革命論相同);當時也不需要共產黨,而需合法的「共同戰線」黨(即以組織統一戰線為目標的「大眾」黨)。他在組織原則上的看法,是他在日共《一九二七年綱領(布哈林綱領)》提出之前最有影響力的理論。其社會主義革命論反而是在1927年創辦《勞農》雜誌、形成「勞農派」、並在1928年被日共開除出黨後才產生廣泛的社會影響,從而導致日本資本主義論爭的發生。僅就以上背景來看,並不能過高估計許乃昌的社會主義革命論(1923-1924)與山川均間的理論聯繫。不過,即便山川均對於1923~1924年許乃昌產生影響的可能性不高,也並不排斥對其他的台灣左翼產生影響(如連溫卿及其領導之新文協)。見:鄒均,〈論第二次世界大戰前的山川均〉,《社會科學戰線》第3期(1980:北京),99-108。

[115] 警察沿革誌出版委員會譯,《台灣社會運動史.共產主義運動》,31。

[116] 蔡孝乾,〈轉換期的文化運動(二)〉,《台灣民報》第143號(1927,東京),11。

[117] 關於這三次論戰的起訖時間有很多不同的界定,本文則採用了羅梅君《政治與科學之間的歷史編纂》一書所謂「狹義」的斷限。見:羅梅君,《政治與科學之間的歷史編纂》(山東:山東教育出版社,1997),72、79。

[118] 當時正在北京的張我軍在《少年台灣》上,批評許乃昌的論戰口調「輕薄無賴」,甚至還懷疑他的德文水平;但他的批評也僅止於此。見:張光正編,《張我軍全集》(台北:人間出版社,2002),134。

[119] 何池,〈「彭榮」究竟是誰--試析中共黨史上的一樁迷案〉,《黨史文苑》第6期(2004,江西),106~108。這篇最新的論文指出,普遍被認為是「彭榮」本人的彭湃,當時正在廣東海陸豐指導作戰,並不可能參與上海的台共建黨大會。而當時的中共中央只有瞿秋白可能出席。而且從「彭榮」在台共建黨大會上的報告內容來看,正是瞿秋白即將在中共六大上所進行的報告概要──〈中國革命與共產黨〉。

[120] 台共《一九二八年綱領》的〈政治大綱〉認為台灣民主國「表現出一種全民眾性的大眾行動的國民革命型態」,但日共原擬的〈政治デーゼ草案〉卻認為民主國「不是伴隨全民眾性的大眾行動的國民革命」。台共所做的更改是否是中共的指示?由於台共建黨大會上中共代表「彭榮」對政治大綱的意見並未涉及於此,或許可以推測是台共自己更動的。然而,把中國的國民革命運動由1895年算起,也是許多中國革命者均有的看法,陳獨秀便是一個例子。那麼,兩岸革命者在歷史認識上的一致,或也突顯了甲午戰爭、馬關割台對於兩岸革命者有著同樣深刻的意義,或者中共與台共之間非比尋常的關係吧。見:台灣總督府警務局編,《台灣總督府警察沿革誌第二篇.領台以後的治安狀況(中卷).台灣社會運動史》復刻本,602;警察沿革誌出版委員會譯,《台灣社會運動史.共產主義運動》,25;山邊健太郎解說,《台灣(2)》(東京:みすず書房,1980),xxii、252、253;陳獨秀,〈二十七年來國民運動中所得教訓〉,《新青年》季刊第4期,15。

[121] 1932年,在日本無產階級作家同盟(納普,ナルプ)指導下,留日的台朝左翼份子組成文化小組。在其發行的機關報《カマラード》(同志)中,由白秀悟所寫的〈台灣獨立運動略記〉,再一次總結了民主國以來的台灣革命運動史。這篇文章明顯與日共為台共《一九二八年綱領》原擬的〈政治デーゼ草案〉相類似,而與定稿後的〈政治大綱〉不同。就民主國的革命動力而言,〈政治デーゼ草案〉認為是「資本主義的中農地主與小商人」,〈台灣獨立運動略記〉認為是「資本主義的中農地主小作人」(小作人即佃農),〈政治大綱〉則認為是「資本主義的中地主、商人及急進的武士」;在民主國是否具有「全民眾的」和「大眾的」性質的問題上,前二者表示否定,後者則肯定之。但是,〈政治デーゼ草案〉否定民主國為「國民革命」,〈台灣獨立運動略記〉認為民主國是未能完成的「資產階級革命」,〈政治大綱〉則完全肯定民主國是「國民革命」。〈台灣獨立運動略記〉論及1912至1915年的暴動時,更認為那是一場沒能發展至「全民眾的國民革命」的起義。可以看見,直至1932年,仍有台灣左翼認為民主國具有資產階級民主革命的性質,卻不再稱之為「國民革命」;同時,卻又將「國民革命」的時代向後推移,顯示作為理論的「國民革命」似乎在歷史認識中開始消退。最後,〈政治デーゼ草案〉、〈政治大綱〉與〈台灣獨立運動略記〉的關係為何?前兩份文件的傳播方式與影響又是如何?則尚待深究。見:台灣總督府警務局編,《台灣總督府警察沿革誌第二篇.領台以後的治安狀況(中卷).台灣社會運動史》復刻本,66、602;山邊健太郎解說,《台灣(2)》,xxii。

[122] 警察沿革誌出版委員會譯,《台灣社會運動史.共產主義運動》,1。

[123] 楊雲萍,〈台灣新文學運動的回顧〉,《台灣文化》第1卷第1期,10。

[124] 〈本會的紀錄〉,《台灣文化》第1卷第1期,29-30。

[125] 警察沿革誌出版委員會譯,《台灣社會運動史.文化運動》,38。

[126] 王詩琅,《台灣人物表論》(台北:海峽學術出版社,2003),258。

[127] 許雪姬總策劃,《台灣歷史辭典》,803。

[128] 黃得時,〈台灣新文學運動概觀(上)〉,《台北文物》第3卷第2期,19。

[129] 台灣總督府警務局編,《台灣總督府警察沿革誌第二篇.領台以後的治安狀況(中卷).台灣社會運動史》復刻本,79。

[130] 沫雲,〈自台灣議會到革命運動〉,《平平》旬刊創刊號,6。

[131] 藍博洲,《日據時期台灣學生運動》(台北:時報文化出版公司,1993),222;謝國興,〈中國往何處去:1930年前後台灣的左右論辯〉,《近代史研究》第2期(2003,北京),49;許雪姬總策劃,《台灣歷史辭典》,803。

[132] 沫雲,〈黎明期的台灣〉,《新青年》季刊第4期,99。

[133] 「本文有一部分是在船上寫的,有一部分是在東京宿舍寫的,而且都是應民報的印刷期分數次寫成的,所以前後很不統一。」許乃昌還在《台灣民報》第129號上注明最後一篇的寫作時間是10月25日。見:許乃昌,〈駁陳逢源氏的中國改造論(續.完)〉,《台灣民報》第129號,11。

探索更多來自 邱士杰的教學與研究 的內容

訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。