《一九二四年以前台灣社會主義運動的萌芽》

第八章

「蠹魚」的旅行日記

──1924年連溫卿的赴日之行

引 言、一次特別的報告會

第一節、〈蠹魚的旅行日記〉尋蹤

1.戴國煇的追尋

2.〈蠹魚的旅行日記〉考證

3.「蠹魚」為何得以成行

第二節、向著五一節的東京而去的蠹魚

1.在前往日本的船上(4月26日至30日)

2.從神戶到東京(4月30日)

3.參與東京的五一節遊行(5月1日)

第三節、為了與山川夫婦的見面

1.在東京展開訪問行程(5月2日至4日)

2.為日本世界語學會而續留於東京(5月5日至14日)

3.訪問山川夫婦與返台(5月14日至20日)

⮑回到本書目錄

引 言、一次特別的報告會

雖然有1923年底「治警事件」的打擊以及許多組織的接連崩潰,文化協會卻堅持了下來。文協繼續進行著面向群眾的文化啟蒙工作。特別在台北,1923年以來開設了「短期講習會」[1]以及「通俗學術土曜講座」[2]。前者後來遭到禁止,[3]後者則在台北「港町」進行至1924年。蔣渭水(1890-1931)是「通俗學術土曜講座」講次最多的人,共九次;其次則是講了八次的連溫卿(1895-1957),[4]其間還曾遭到臨監警官的中止。[5]連溫卿指出,就動員力來看,「每回聽眾平均以五百名計算,已動員二萬二千人。」若就演講主題來看,則「以社會問題方面之講演為最多,幾乎及半,佔三十次之多,以民族問題,勞動問題及文學方面最少,祇各一次而已。」[6]

連溫卿的八次演講有一次是非學術的,即1924年5月30日臨時舉行的第廿七回講演──「內地旅行談」,這是他赴日本旅行的心得報告會。連溫卿於1924年4月底至5月中旬首次踏上日本進行考察訪問。這是連溫卿第一次離開台灣的土地、為了追尋與殖民母國社會主義運動的聯繫而展開的一場旅行。

第一節、〈蠹魚的旅行日記〉尋蹤

1.戴國煇的追尋

《台灣社會運動史》的記載是多數研究所引用的說明:

台北市大宮町山口小靜(大正十二年三月死亡)於東京女子高等師範學校在學中,和山川均夫妻接近,研究共產主義,大正十年﹛1921年﹜十月遭受勒令退學而回來台灣。回台後和連溫卿等相識,盡力於主義的宣傳,並介紹連溫卿予山川均。大正十三年﹛1924年﹜連溫卿為參加世界語學會而上東京時,因有上述緣故乃寄宿於山川家裡,其後,結成密切關係,連溫卿接受山川均共產主義運動的指導,對山川屢次提供有關台灣之諸情況及調查資料。[7]

其實連溫卿於1924年赴日期間的經歷並非毫無遺存。他在旅行中的經歷俱以日記的形式保存下來。這份日記與著其他的連溫卿遺稿,均收存於連溫卿的琉球籍好友、學者比嘉春潮(1883-1977)手中。在戴國煇(1931-2001)教授發表於立教大學《史苑》學報之〈台灣抗日左派指導者連溫卿及其稿本〉一文裡,[8]他回憶起比嘉春潮與他的交往及自身追索連溫卿史料的過程:

筆者之所以能發現連溫卿的日本關係人物,乃在於一出版就讀到勁草書房出版的《山川均全集七》(1966年8月),並以書內的〈殖民政策下的台灣〉的編者註為契機:「本篇頗得力於山口小靜小姐在台灣的世界語運動同志連溫卿先生所提供之資料。」

不久之後,更得到池田敏雄先生(平凡社)的指點,得知沖繩出身的碩學比嘉春潮老先生的傳記《沖繩的歲月──從自傳式的回想說起》(中公新春1969年3月)裡面,連溫卿以R先生之名而出現,於是委託友人中村女士設法安排訪問比嘉翁之事宜。終於在1972年7月5日及1973年2月24日兩次拜訪並進行訪談。

第一次訪談時,得以借到連溫卿於1954年9月28日寫給比嘉翁的信,以及〈結束旅行之人的日記(旅行を了りたる人の日記)〉(1930年)。當時比嘉先生說:「連先生有一疊尚未發表的稿本在這裡,但不曉得收到哪裡去了。」

記得是第二年(1973年)年初,經過中村女士,比嘉翁說他找到了那份稿本,問我要不要去看,於是便利用借閱稿本的機會,再謀訪問的機會。

當時所得到的稿本就是這裡所發表的〈日本殖民政策在台灣之展望(台灣に於る日本植民政策の展望)〉(文末記有「1930年8月13日」之語以及「先送改造社內」的紅字。此處刊出時,已經題目改為〈在台灣的日本殖民政策之實態(台灣に於る日本植民政策の實態)〉),以及回歸祖國之後執筆的〈土地收奪過程〉、委託出版的「內容目次」和作為樣本之一部份的〈第六節 收奪的進化〉等三份稿本。從前述之連先生致比嘉翁信函以及委託出版之樣本的引述來推測,似乎連溫卿將他在戰後以《日本統治期間在台灣所執行的土地收奪過程(日本統治期間中を通じて台灣で行はれた土地收奪過程)》為名的著作,委託舊識的無政府主義傾向之世界語運動者山鹿泰治與比嘉春潮,去安排發行出版之事宜。[9]

在另一篇文章裡,戴國煇教授則有這樣的說明:

……當年比嘉已是九十歲的老翁。但他的記性絕佳又健談,讓我受益良多。日後我將邂逅的經緯詳述並把比嘉貸給的連溫卿未發表稿件加以校訂刊登出來:有(1)〈台灣抗日左派領導人連溫卿及其稿件〉。[11](2)連溫卿著〈日本在台的殖民政策之實況〉(同時刊登於《史苑》【立教大學史學會的半年刊】第三五卷二號,七五年三月)。[12](3)連著〈日本帝國主義在台灣掠奪土地的過程(一)〉(《史苑》第三七卷一號,七六年十二月)。[13](4)連著〈日本帝國主義在台灣掠奪土地的過程(二)〉(《史苑》第三九卷一號,七八年十一月)。[14](5)連著〈連溫卿日記──一九三○年之三十三天〉(刊登於和(4)同號之《史苑》)。[15]

比嘉翁另外提供我連的中文〈蠹魚的旅行日記──一九二四年〉的稿件。因是中文,我不便刊登於《史苑》。盼望最近的將來能找出來公諸於世。[10]

戴國煇教授所已校訂發表的上述連溫卿史料,目前均有中譯本[16]或中文版[17]可供參照。然而直接記載連溫卿於1924年訪日期間的史料──〈蠹魚的旅行日記〉──卻迄今尚未「重新」公開發表。

2.〈蠹魚的旅行日記〉考證

關於〈蠹魚的旅行日記〉,戴國煇教授曾指出:

連氏另有一本用中文發表的「蠹魚的旅行日記──一九二四年」。予以登載的是那家報社尚屬不明,不過從比嘉翁所提供的剪貼簿上的剪片和附在卷首的黃希純的介紹加以推測,可能是中國大陸上發行的報紙之一。將來把本誌所載之一連論文與本日記合訂為一本時,予﹝預﹞定也把該日記照原來中文予以再錄其中。[18]

如戴國煇教授所介紹的,原來收藏於比嘉春潮那裡的〈蠹魚的旅行日記〉,實際上是個剪貼本。是筆名為「越無」的連溫卿將日記投稿到某報紙之後,分期連載,然後依次剪貼成一本。在這系列連載的首篇裡,由「黃希純」所撰寫的引言透露了一些相關線索:

越無君。帝國主義壓逼下之弱民族也。與予為精神交。數月前嘗以是編日記郵示。且屬為之發表。惜屢以時事見阻。延擱到今。誠負君多矣。君本漢族。年富願宏。致常為強魔所嫉忌。一切天賦的自由。幾盡被蹂躪。此雖可目之為被征服的民族對其所謂「主人翁」應有之義務。然按之正誼。殆適得其反。而夫已氏之狐惑伎倆。亦往往露其破綻。君子竊羞之。彼日以「人道」「親善」「解放」等名詞作口頭禪以蠱其民眾者。清夜以思。曾亦啞然自笑其失也否耶。邇值報業復版伊始。謹為之弁敘數言如左。以介紹於讀者,並藉向越無君道褻慢之歉忱。

十三、十一、十二、黃希純、﹝。﹞[19]

線索之一,首先即是「黃希純」這個人。據候志平所編〈中國世界語運動年表〉,1922年9月以後,「廣東黃希純在《台山童子軍》雜誌上編輯『世界語主義專欄』(La Esperantismo)。」[20]從「世界語」這層關係來考慮,「廣東黃希純」極可能就是寫下上述引言的「黃希純」。[21]因此,戴國煇教授關於此系列連載發表於大陸報紙的推測,可信度是很高的。線索之二,則是引言所謂「邇值報業復版伊始」一語,這一線索卻暗示〈蠹魚的旅行日記〉實連載於一份剛復刊或剛復版的報紙,且連載必晚於1924年11月12日。

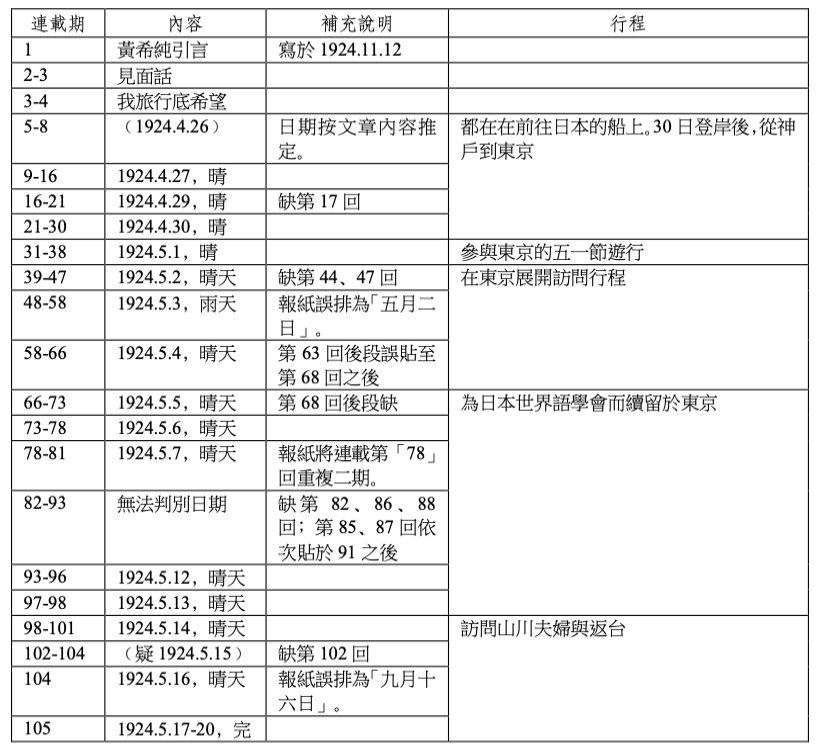

接著來關心《蠹魚的旅行日記》的結構。其連載編號自第1回始,第105回終,記錄了連溫卿首次赴日期間(1924.4.26離台,5.20返台)的種種記聞與心得(見表8-1)。其中第78回重複兩次,因此連載實際共有106回。倘若當時連載於日刊,至少將達三個月。

表 8-1:〈蠹魚的旅行日記〉結構簡表

連溫卿採取日記的形式寫下這份長文,然而4月28日、5月8、9、10、11、15日在比嘉春潮的剪貼本中是不存在或無法判別的。以4月28日來說,由於4月27日與29日之間的連載編號沒有中斷,因此4月28日確定是空白的。換句話說,這份刊行出來的日記──無論是作者連溫卿的因素或刊行者黃希純的原因──並非日日均記。以此為前提,加上比嘉春潮的剪貼本漏貼數回,因此5月8、9、10、11、15日在這份日記中的記錄狀況,其實無法確切判定。日日均記的可能性恐怕較低。只有尋得刊行這篇日記的原刊物,才能解決這個問題。

連溫卿所寫的這篇日記非常不容易解讀。問題可分幾個方面:

首先,雖然這是一篇基本上以漢語白話文寫作而成的日記,然其語法乃至漢字的運用,必須時時兼以閩南語才能加以理解,其中甚至還包括不少日語漢字辭彙。換言之,倘若缺乏閩南語以及日語的背景,將不容易閱讀這份史料。

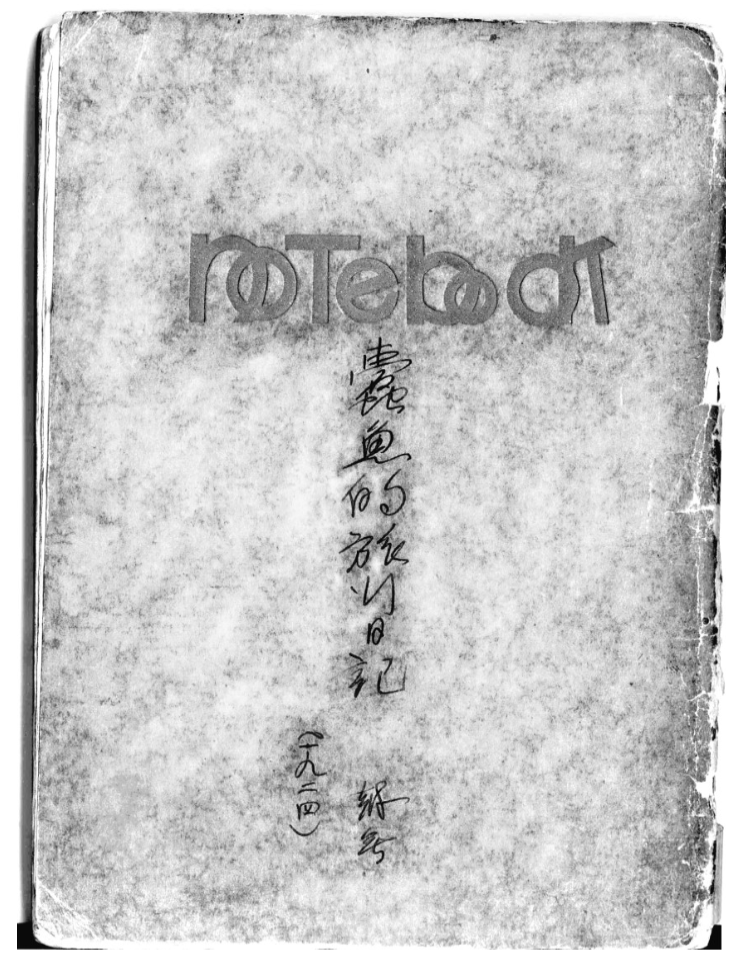

圖8-1:1924年《蠹魚的旅行日記》剪貼本封面

比嘉春潮轉交戴國煇之《蠹魚的旅行日記》剪貼本,現已移交中研院收藏。上書:「蠹魚的旅行日記 越無 (一九二四)」(原件寬14.5cm,高19.4cm,封面為綠色)。值得一提的是:比嘉晚年也曾出版過ㄧ本以「蠹魚」為名的文獻隨筆集《蠹魚庵漫章》,細數其如蠹魚般「啃紙」的閱讀生涯(比嘉春潮, 1971: 295)。

圖8-2:《蠹魚的旅行日記》剪貼本內頁

其次,連溫卿的這篇稿子是以夾敘夾議的方式書寫的。由於連溫卿常在觀察到某些現象或實況之後大加議論一番,加上有時針對不同的現象提出類同的見解,因此從中體現的思想見解總是零碎不堪。連溫卿對此寫作方式實亦深有檢討,「我的話思著就寫,所以常常脫出歧路,……但總要後退數步,才能繼續前話」。[22]這些論說文字的長短不一,在閱讀的過程中,讀者感到累沓難解,乃是勢所必然。

其三,連溫卿的這篇文稿常有第一、二、三人稱混用的狀況,加上文中標點符號的排版錯落不一、文章剪貼不全,連溫卿又常以化名代稱所記述的對象,更容易導致讀者不易知曉連溫卿的敘述脈絡。對於後世的研究者來說,這些化名也是殊難破解的難題。

倘若將《日記》與連溫卿日後所撰寫的其他文章結合起來看,那末《蠹魚的旅行日記》簡直可謂那些後續著作的祖本(見表8-2)。若欲探究連溫卿如何延續或改變其思想,細緻地針對《日記》及其後續著作進行比較,將是不可迴避的任務。

表 8-2:〈蠹魚的旅行日記〉與連溫卿後續文章之關係略表

➊連溫卿以「史可乘」為名撰寫的〈人類之家•台灣 ESP 學會〉一文,是筆者目前所能尋得的、由 連溫卿親自總結台灣世界語運動史的唯一一篇論文。但連溫卿可能早在 1936 年於 La Revuo Orienta 發表的〈台灣エスペラント運動の回顧〉一文中便已說明。唯筆者迄今仍無法取得此文,僅在若林 正丈所撰文中見其引用(若林正丈, 1979: 85)

3.「蠹魚」為何得以成行

連溫卿在〈蠹魚的旅行日記〉中寫道,他本來就有前往東京「研究東西洋文物的志向」,並曾有某間報社為了做為日本媒體熱點的殖民地問題而找他前往東京。[23]雖然1923年山口小靜(1900-1923)的驟逝與東京震災大大地打擊他前往東京的意向,[24]但終因飛行家「S君」(即「社會問題研究會」同人謝文達,1901-1983)的鼓動而重下決心。1924年4月26日,連溫卿終於從基隆港搭船前往日本「內地」──「這算是蠹魚旅行的第一幕,由此展開起來了。」[25]

連溫卿將這場旅行視為一次在已然腐敗不堪的資本主義核心地帶──日本內地──所進行的考察。倘若資本主義社會可以比擬為「書庫」、而資本主義在日本的發展程度已屆「臭濕」,那末連溫卿便是在臭濕之中誕生的「蠹魚」。並非「蠹魚欲討亂地方」,而是蠹魚總是「拿這個臭濕充滿的地方來做書庫的」,所以他要向最為臭濕的日本內地而去。[26]

這還是一場始終在警方彈壓下進行的旅行。如連溫卿所言,「保守者亦﹛或﹜改良家,都用種種方法去阻止他們的工作,如蠹魚這番的旅行,可算是一個例。」由於日本警察始終光明正大地「尾行」在他身邊監視著,因此連溫卿與警察間的相處幾乎構成了旅行全過程中的主要部份。[27]

即便有虎視眈眈的警察「尾行」著他,連溫卿仍參加了令他動魄懾魂的五一勞動節遊行,甚至參與了中國留學生的「五.九」國恥遊行。此外,在謝文達以及比嘉春潮等人的協助下,他也陸續拜會了當時日本社會主義運動中的領導人物,比方堺利彥(1870-1933)、堺真柄(堺利彥女兒)、仲宗根源和(1895-1978)、仲宗根貞代(源和妻),而且還包括了許多迄今仍無法考證的人物(比方「S.R夫人」、「K氏」、「K君」)。由於警察跟監不舍,讓他很想早日回台。卻因日本世界語學會的邀請演講而延長旅行時間。也恰恰是這個延長了的旅行時間,他才透過謝文達等人的協助而戲劇性地在火車站掉包車票,擺脫了警察的追蹤。行進於微雨中的夜行火車,引領連溫卿與山川均、山川菊榮夫婦順利見面。他們一起討論了台灣的狀況,也回憶起小靜的死。最後,他心滿意足地返回台灣。

第二節、向著五一節的東京而去的蠹魚

1.在前往日本的船上(4月26日至30日)

4月26日,這是在大雨中揭開序幕的一天。

上午十一點多,連溫卿告別還在病榻上的父親,在母親的送別中離開台北。雨還是下個不停,坐在母親叫來的人力車上,耳邊不斷傳來紛雜急促的聲音:[28]

那車衝雨驀進,我坐車中覺腦袋裡還是空空虛虛,沒有甚麼離愁別恨的東西,只聽得雨落幌上,「淅瀝的」作響,除了此聲以外,又有輪輦和大地摩擦聲音,和車夫「踢踏」聲音,直透我的耳神經,好比促我緊行的命令一樣。我在途中沒有別的念頭,但我這回到了京中,一定要那樣做去,這樣做去的思想,時時衝出腦裡來,不一時又消滅去了,沒有甚麼結果的,接踵又衝出那個﹛恐﹜怖的思想來,促我的注意,這到底是什麼緣故呢。

由於連溫卿所服務的南國公司裡的一小廝,在前幾日不慎向便衣憲兵透露了連溫卿的訪日行程,才使連溫卿產生這般患得患失的恐怖情緒。他忿忿地想:

量是有參加甚麼政治運動或其他的團體,總是﹛在﹜法律範圍內面[30]﹝裡面﹞,已有所容認的,此番旅行全屬個人,設使被了官憲誤解為我帶有甚麼政治的,或其他的色彩,於我個人的事業難道也不能成功的嗎,而不受他阻害,這是我不要官憲知道的緣故呢。我又轉來﹝回過頭來﹞想想,這班忘八的瞎馬知道我這回的旅行,他若不論那是個人的,也是有甚麼的,總要起了野蠻人的吠,皂白不分,要怎麼呢。我想他必定有對待束縛我的手段,是故不可不先籌一個好好計來抵當﹝抵擋﹞他才是……[29]

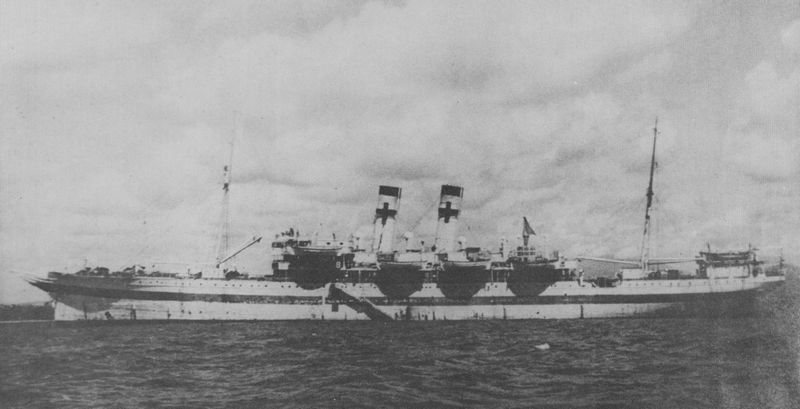

還在想著,連溫卿已抵達了台北火車站。他要就此乘車至基隆港搭乘「亞米利加丸」赴日。

……我向車外遂與E君道別﹛。﹜那車筒上鳴然一聲啟行,此時不知什麼緣故,悲哀的觀念抱住我的理性,幾乎就要迸出熱淚來。……及身子坐定以後,思之不覺自笑自憫起來,為甚麼那霎時間能變得那麼的狀態……[31]

亜米利加丸是日本最初的快速豪華客船的三艘丸級客船中的第二艘。圖片轉自wiki。

到了基隆,連溫卿首先至N公司(南國公司)[32]的基隆出張所拜託T君購船票。才上船,馬上就有水上警察來訪,幫他換了個較好的二等艙。[33]

4月27日,晴天。連溫卿起床後,讀了讀山川均的新書《由井底所看見的日本》,想起了山口小靜。在船上,他遇見一位舊識C君。連溫卿與C君,是在連溫卿因社會問題研究會違反出版法而在高等法院受公判的3月時認識的。他並認識了來自新竹的「禾某兄弟」──「兄焜君是中央大學學生,弟霖君是北京大學學生」──顯然,此兄弟即蘇惟焜與蘇維霖(即蘇薌雨)。此外,他還認識了H氏三兄弟、「卓雨階氏之子K君」和「獻氏之甥屯君」。[34]

在連溫卿的籌畫下,當晚舉行了場台灣人茶會,有二十多人參加,多為學生。會上才知,H氏三兄弟原以為連溫卿是「總統﹝督﹞府」派來調查留學生的日本刑事,自此誤解始消。連溫卿想:

似不知被誤認為偵探的人,反受真正的偵探尾行,這不是趣味的事麼。[35]

4月28日,連溫卿未留日記。

4月29日,晴天。船已進入福岡的門司港。連溫卿收到一封昨夜由S君(謝文達)[36]從東京拍來的電報,催促其一定要來東京。連溫卿與蘇氏兄弟等人原欲登岸參觀,卻因他們的臺灣人身分而遭水警滯留調查。[37]

雖然日記缺少第17回,但從第18回來看,連溫卿一行人還是登岸了。按文中所述,蘇維霖即是欲於此處下船;而連溫卿返船之後,則將朝著瀨戶內海前進。[38]

2.從神戶到東京(4月30日)

4月30日,晴天。上午九點,「亞米利加丸」進入了神戶港。在準備登岸的過程中,水上警察特別針對連溫卿進行檢查,引起船上人們的目光。檢查行李時,水警甚至連木瓜都要檢查。登岸後,一行人遂前往「亮君」處拜訪,連溫卿也因此回憶起自己的家史:

亮君二十餘年前曾在台灣,在台灣稔識我父,二十餘年前,我的家庭是何等幸福,那時候我的父親可是北部屈指的大商人,然今已零落久矣。而二十餘年前──當我七八歲的時候──一個落魄者﹛亮君﹜,由中國至台灣,由台灣而之神戶,以期挽回失遇,而今他雖不至大商人,已是一店之主,……然我不意在此能聞得這樣懷舊的話,焉不得感慨起來,……[39]

此間,又換了個跟監的刑事,蘇惟焜索性叫他帶大家去導覽市區。[40]

當天下午一點四十分,決定先經大阪去京都逛博覽會的連溫卿一行人抵達京都。此時又換了個刑事。交接時,大阪刑事又云,可請京都刑事陪你們逛博覽會,「我聽了,覺他們猜事甚是機敏,只點了頭,就下車了。」逛完後,要離開京都。連溫卿托蘇惟焜去郵局拍電報給謝文達,通知連溫卿將於次日早上八點三十五分到京。並旋於晚上7點38分於京都站出發。在車上,肚子痛了起來,連溫卿遂拿出木瓜與蘇惟焜分食,希望木瓜有助緩解腹痛。只是,火車的晃動還是讓他不易入眠:

頓醒時,向後一瞧,那尾行的刑事,兩個眼睛像著電球不少減的光耀。[41]

連溫卿觀察到,各地刑事交接有其按照地域之別而分配的原則。但在這種交接與監視中,連溫卿也成了火車旅客的焦點。[42]

3.參與東京的五一節遊行(5月1日)

5月1日,天氣晴。

上午8點35分抵達東京站,卻沒碰到謝文達。新來跟監他的刑事,幫他拿行李,卻又帶著他亂繞。浪費了一個多小時,才到了目的地:

……轉入一小路,約再行百步許,見牆圍的門上掛著「□□□□﹝台灣議會﹞請願期成同盟會」的招牌,步入內門上還有「□□﹝台灣﹞青年會」及「□□﹝台灣﹞雜誌社」的招牌掛著,及推開門,則K君和R君立著說,來得好!來得好!我們在樓上看見你來,K君目著了我,又轉視那刑事,說他是你的朋友麼,我說不是不是,他是個狗啊,……[43]

2024年增補圖片:100年後的現況

筆者在2024年東京的五一節期間本想依照張智程先生所確認的位置,親自勘探一下牛込若松町台灣議會期成同盟會兼台灣雜誌社社址的現貌。但五一節的幾天,東京都在下雨,於是我就用Google看了一下連溫卿所說的「轉入一小路,約再行百步許」的今日模樣。

K君疑惑,何以連溫卿沒在車站遇到早上六點就出門的謝文達。但K君與連溫卿並未選擇留在社內等待謝文達:

K君說今日是閑散的,可與我共遊,今日是人日,有勞働﹝動﹞祭,[45]我兩人欲往觀此,遂即出門,搭了電車,在途中乘換一次,到了上野公園前下了車。時午前十一時半,上野公園是拿一個圖造就的,觀岡上沒有甚麼異常光景,g君說那示威遊行,還不能即到,所以人們也不團集起來,我們可先往咖啡店,用了午飯再去觀看罷,而那咖啡店的女茶倌很不親切,用了飯擬再飲著咖啡,呼之,像沒有聽著的,而又遲遲不來,我們拿錢置在棹﹝桌﹞上遂出,往岡上吃卵冰去了,﹝。﹞[44]

但在大馬路上,卻全然感受不到遊行即將開始,或將經過此處的跡象:

在大路上看見行人沒有什麼豫兆,使人能夠推想那示威遊行一定能從這兒經過與否。不若再往山麓看了形勢,也是問了個消息,以決我們的行止。及到了山麓,那樣子依然是和山上不異。報紙的報導是正午十二時從這兒經過,在岡上再集合然後解散的豫定,但今已下午將近二時,恐迫是變更了豫定,也未可知。欲向他問一問,然在這兒往來的人們,誰知道那個事情,我們是不能猜定的,這時候覺得自己孟浪,空費時間在﹛山﹜麓一往一來,恰適躊躇之間,忽到了一個電車,走出十幾個的巡警來。這時候我們也無意識中﹛,﹜無言集注視線在那群巡警身上,看見他們耀武揚威,揚揚然由坂上步登岡上去。K君始向笑說,風來必有雨,我們可隨後去罷!他們都進入自治會館內,又返步,在那會館前後一巡,見了巡警陸續到來,也有步行的,也有乘自轉車的,也有乘自働﹝動﹞自轉車的,都到了自治會館就沒了形影。[46]

原來這是遊行即將抵達的徵兆:

我們已明白這是「非常召集」,那末遊行將到矣,乃決在公園正面的石堦﹝階﹞的傍邊等一等,及至了正面,也不知何時來了個交通巡警,站立在那石堦﹝階﹞整理著往來的人們,這時候人們在公園內猬集,已暫暫增加起來了。

……忽傳來一句話「遊行將到矣」,這是第三次的,覺得人們大噪起來,即從岡上噉﹝瞰﹞下山麓及公園對面那條大路上,看見在那地方站立的人們都紛紛蜜﹝密﹞集堵列起來,霎時間那條大路上的兩傍立著「人」的墻垣一樣,而山麓至岡上都被人們站立著如蓋上在的,表出「人山」那句話的議﹝意義﹞的光景。

在自治會館內的巡警﹛,﹜已於一時間前各以三四十人為一隊,陸續從墳上下來,駐在那山麓和那條路傍,「遊行到矣」這句話一傳來,即看見那巡警分隊堵列在人們的前面,少久,見了沒有那的形勢,巡警又分散在路傍休憩,這時候和從前二次的堵列是不同的,見他們的面都緊張起來,兩個眼睛眦裂甚大,他們的左手力握著劍柄,造出一種雄壯的零圍氣[48]﹛氛圍﹜,令人振奮,而我左右前面的人們各伸頸遙望,或說「那遊行已到了某處,再一轉街道便得到來」,或說,「你不看旗影在那兒麼」,既聽了,也隨人們向那條大路上去看,極我的眼界,在那白白坦坦的路上,卻沒有甚麼影子可望,而人們都說著來的,也有只是著,然這時候有從他處來的電車,到了停留場就停止便不稍動了,而一種雄大的歌音微微陣動我的耳膜,使人如在劇場見了掀起幕面那瞬間的狀態,人們反卻寂寞起來了,而那聲音漸近,歡呼之聲如遠雷一樣,殷殷傳來,少頃,則旗影井然可觀,前半都揭著黑的會旗,而後半是真紅的,表出日本社會運動的傾向,前者是安那其主義派的組合,主張自由聯合的,後者是布爾塞維克派的組合,主張統一合併的。

那示威遊行將近山麓,而一聲「萬歲」(讀曰琶恩雜以)又作,如白晝以霹靂,天崩地裂一般,在那兒站立的人們都脫了帽子高握手中給那遊行聲援,和那遊行歡呼。這時候民眾的前面雖有警隊堵列,然他們所說的威權也是秩序似不知逃往何處。歡呼之聲又作,看那黑旗在空中振搖,而遊行的步武[49]﹛步伐﹜堅踏著地上,緩緩而進,這時候我的感想是用筆紙難以表現出來,這不是勞働者指示他們的力量﹛,﹜崩壞著那金字塔的社會嗎;﹛?﹜這不是勞働者欲在那光明地方建設新社會的實力麼;﹛?﹜[47]

圖8-3:前田寬治於1924年所繪的《五一節》(メーデー)

日本畫家前田寬治(1896-1930)於1923年前往法國巴黎。由於受到滯留當地的馬克思主義者福本和夫(1894-1984)的影響,其思想遂轉入馬克思主義。1924年福本和夫回國(8月),開始激起了日本國內的「福本主義」旋風。前田則在同年陸續創作出以勞動者、工廠為主題的畫作,其中也包括了這幅《五一節》(繪於1924年9月28日)。前田作為一名日本人而在法國所見的五一節示威,以及連溫卿作為一名台灣人而在日本所見的五一節示威,在歐亞大陸的兩端共同為1924年的5月1日留下彌足珍貴的見證。圖片取自朝日新聞社(1992)

2024年增補圖片:100年後的現況

這是筆者參加2024年5月1日東京中央メーデー集會(第九十五回)的留影。攝於代代木公園現場比較早的時段,所以群眾還沒集結,顯得比較空曠。雖然一百年前的連溫卿並不是在代代木公園參與五一節活動,但我們的激動應該是一樣的。

集會結束後,遊行就要開始。其實真的開始遊行之後,隊列顯得非常之長。這是疫情以來人數最多的一次五一節遊行。目前日本東京的五一節已經分為兩大組,一個是首相也會參加的御用工會的五一節集會,由「連合」所主辦。另一個則是由包含日共在內的左翼政黨團體以及自主工會所主辦的這個五一節集會與遊行,也就是筆者所參加的這場。

「明年的勞動節一定要在東京舉行!」[50]這是山口小靜於1922年返台時,向山川均所發出的偉願。就在小靜離世後的一年,連溫卿站上了這片小靜所曾期盼的、戰鬥著的熱土。看著眼前雄偉壯盛的階級隊伍、看著漫天翻飛的赤旗與黑旗,連溫卿內心的澎湃與激動躍然紙上。[51]──此時的連溫卿,心中會否想起小靜?

遊行過後,K君送連溫卿回到雜誌社。[52]這次總算見到謝文達了。[53]謝文達說,他一大早就跑去車站等他,卻沒等到人。而在連溫卿與K君觀看遊行之時,刑事竟不斷地騷擾雜誌社,每三十分鐘就來找連溫卿一次。他只好不斷的保證連溫卿住在雜誌社。但謝文達並未在連溫卿回來後阻止他出門,反而帶他出去見東君(比嘉春潮)。[54]到了比嘉春潮的家,才知比嘉跑到雜誌社找他們了。於是他們只好再等他回來。比嘉說,他直到今天早上九點才收到連溫卿從京都發的電報,出奇地緩慢;然而這種電報一般只需三小時便能送達。但當比嘉想要進一步通知謝文達的時候,他已不在了。於是比嘉就自己跑去東京站等連溫卿,卻也沒有等到他。[55]連溫卿這樣寫道:

是夜我們雜談至十時餘,恐怕沒有電車,遂告辭了,自台北至東京,在船中四日,在火車中半日,一夜,及至了東京終日勞勞,還不覺著身體的疲憊。這是異常的例。然是夜﹛,﹜因為想念過去的事﹛,﹜都難急眠去,﹛。﹜[56]

第三節、為了與山川夫婦的見面

1.在東京展開訪問行程(5月2日至4日)

5月2日,天氣晴。出門之前,連溫卿赫然發現自己的行李少了一些東西,裡面的墨水罐也灑沾出來。雖然「籠內籠外沒有絲毫的破損」,但是「籠內物已不翼而飛」:

咳,我明白了。若是朝鮮人那籠內藏的東西必是炸彈,抑是爆彈,若是露西亞人那籠內藏的東西一定是不穩文書抑,是宣傳赤化的書籍,然而台灣人的那籠內東西藏的是甚麼?想他們統治者要試嘗嘗這個趣味,將我要贈給他人能吃的東西搶去,這不是因為他們匆匆檢查而拿忘記再要收入來作原因的。台灣的社會,可算是平和了,台灣人的思想可說像我失去甘甘甜甜的東西一樣平穩了,他們可以放心,不要猜疑,而斷送大和魂的優越能力罷!

早上九點,從若松町搭電車到水道橋,再轉火車到終卓、再換電車到瀨田,要去玉川,此處已是東京郊外。連溫卿一行人吃過午飯後近一點,便去訪去年曾在台灣見過面的K氏(與K君不是同一人)。旋即轉往日比谷公園遊覽。下午五點,回到《台灣》雜誌社。[58]回雜誌社後,才知今天刑事來了五六回:[59]

他說自神戶尾行你至東京交過我,尚未把你的身體交過警視廳,他的責任是對上司不住的。我們聽了悻責他,說你不是個犯人,也不是個罪人,那有將你的身體交過警視廳的必要麼,說了不要理他,他默然退出,……[57]

至此,連溫卿才知曉刑事交接的原則:

至此我始明白,東京驛是日比谷署管轄的,我到了東京驛下車是那刑事的責任。我住的雜誌社是早稻田署轄的。所以他要在我的面前先和警視廳的刑事交代換,然後由警視廳的刑事和早稻田署的刑事交代換,方能完了他的職責,﹛。﹜[60]

2024年增補圖片:100年後的現況

連溫卿在東京之時,被帶去參觀不少公園。除了井之頭公園之外,他去的其他公園,我也走了一遍。特別是日比谷公園。圖片攝於2024年5月2日的日比谷公園內。一百年前的此日,連溫卿正在此園賞花。

連溫卿說他在日比谷公園看到很多臺灣也熟悉的躑躅花(杜鵑花),但我在公園內看到的倒是比較多育種出來的新花卉。

晚上收到來自台灣家裡問安的電報,「遂即返電謂我無事到京了。」[61]

次日,即5月3日,早上下了雨。與K君會談之時,警視廳的高等刑事突然來訪。(#48)高等刑事將跟蹤他的原因與原則做了一次詳細的說明:

他對我說,你的性質什麼,警視廳全然不知道的,但打總督府已經有通牒來,我們不得不照那通牒尾行你,從來的慣例在內地──在東京不﹛需﹜要尾行的人們,住了台灣就受了總督府的尾行很多,若照你所說,未曾有在台灣不受了尾行的人,來了東京就要動起警視廳來尾行的。然警視廳自己也有個獨立意見,你可以被他尾行,待三四日後看見你的樣子什麼、再講究個方法罷。像你入京的第一日和昨日刑事後沒尾行著,警視廳說那二日間你的行衛﹝為﹞是不明的。……若尾行的刑事對你有不滿的事情,你可以叫他不要那樣,他一定是聽你吩咐。我是關係政治方面的,受了思想取締係﹝系﹞的懇願所以來﹛打﹜擾你,這也要你諒解。你若不﹛接﹜受了刑事的尾行,其實是﹛對﹜你不利,因為刑事每日要報告上司,既尾行你不得,便沒有報告的材料,一定要捏造事實,你不住的地方──譬如界利彥也是山川均的處﹛譬如堺利彥或是山川均的住處﹜,他若報告你住了,是﹛對﹜你不利的。[62]

午後持續下雨。刑事幾次來訪。本欲訪問S.R夫人的連溫卿決定乾脆不出門了,以免「擾阻他的將來」,於是寫了封信給S.R夫人,請她有空時找他。不過K氏今日回訪連溫卿,「K氏來訪很惹起我昨日去訪問他的印象,他不在家,他的夫人和我見面後,問我這次旅行是單獨上京,或是帶著家眷的,使我對他躊躇了回答。但他已來,我這次旅行大半的原因都解決了。」從這句話來看,K氏應是連溫卿訪日的主要會面對象之一。[63]

晚上,比嘉春潮與石君來訪。相約次日至「井頭」地方遊覽。連溫卿忽然想起前天晚上發生的一件趣事:

我說那東京驛的刑事帶了一個單子,寫著我的住址,姓名,年齡,而觀看那「職業欄內」寫著「無職業」三字,我不是無職業﹛,﹜是告暇﹝假﹞來的,想是總督府通牒所以然。石君聽了,便嬉嬉說,「你旅行中是沒有甚麼職業的,所以要那樣寫著」的這時候的樣子。我想那話是不錯,這旅行那是我的職業麼。[64]

5月4日,是個晴天。連溫卿與比嘉春潮、石君、仲曾根(仲宗根源和[65])、謝文達一同去「井頭」郊遊。下午四點,與比嘉春潮、仲宗根源和、石君分別回到雜誌社。晚上則在刑事的跟蹤下,去銀座喝了麥酒。仲宗根源和向連溫卿轉述了他在獄中所體驗的關東震災,並說明了朝鮮人與社會主義者如何藉機遭到屠殺。[66]

2024年增補圖片:100年後的現況

比嘉春潮當時在著名的左派出版社「改造社」當記者。改造社的《改造》可說是當時東亞著名的左派雜誌之一,但改造社的老闆只是因為左派書籍好賺錢才投資這項主題,並非真的為了宣傳什麼東西。日本戰敗後,改造社仍然存在,但榮景不復以往,就連左派論客也不再選擇《改造》作為陣地。時至今日,改造社仍在,但已經不是1924年之際的位置,雖然整個大樓應該是為了改造社而建,但已經有一半的建築賣予他人,而保留的店面則蕭條破舊,內部書籍幾乎沒有新進書籍,讓人不勝唏噓。這是筆者在今天的改造社門市前的留影。

2.為日本世界語學會而續留於東京(5月5日至14日)

5月5日,仍是晴天。因著刑事的持續跟監,連溫卿一度萌生離京返台之念頭。然而日本世界語學會的事務卻讓他決定再留下來看看:

我上京的目的,大半已告終了。因為我四圍的情形既是這樣,很使我思出立即回家的意思。本擬搭乘八九日的輪船歸台,而以有人互相勸留,又以J.E.I.﹛Japana Esperanto-Instituto,日本世界語學會﹜欲於十一日歡迎芬蘭公使RaMsteq博士﹛G. J. RaMstedt,1873-1959[68]﹜和自日內瓦國際聯盟歸國的藤澤法學士,倘若我還要逗留至那時候,那學會也要招待我的緣故,乃決定再滯在數天。[67]

5月6日,晴天。連溫卿去京橋區拜訪友人。[69]連溫卿思考:與台灣相比,東京是個小得太多的地方,然其警察人數卻比台灣還多,連溫卿認為,「警察人員多是表示那社會上的治安很紊亂。」這是資本主義導致道德敗壞的具體反映,「社會的道德較未發達的地方是很頹廢,所以治安上要那樣多數的警察。」[70]警察實為鎮壓特定的少數群體──境內弱小民族與社會主義者──而大量存在。連溫卿被警察跟監的根據之一,正是他的台灣人身分。不過「他們對台灣的知識是令人噴飯,可傳為笑柄」,竟然有警察「把台灣人﹛當作﹜即是生蕃人的想念。」此外,日本警察眼中的台灣人還是特別狡獪、野蠻的對象。而動輒叫刑事帶他去觀光、叫刑事幫忙付錢的連溫卿則自嘲,「事事都照我指示,連我一日間的電車費,皆誠意代我支出,然若以三四毫的電車費要買我對他的同情,俾我推塞他們所豫想的未開﹛化﹜人的性質,未免覺得太廉﹛價﹜了。」[71]

5月7日,晴天。「今天半日以上的電車費也是刑事代我支出,午前中往上野公園觀『觀月橋』。」「吃了午飯,攜一個映像機,往日比谷公園遊覽,那映像機是比嘉春潮攜往『井頭』公園拍照的,尚剩餘二葉,俾我出遊,可以照完。」「然後在江戶川公園遊覽,那刑事太親切,時時說他不甚麼疲勞,叫我拿那映像機給他幫帶,我只向他說謝。」這天恰巧是中國的「五七國恥紀念日」,遇上當地中國留學生所舉辦的遊行。[72]回到雜誌社,K君告訴他去年更為激烈國恥紀念日之景況,K君自己甚至還參加了學生佔領中國公使館的行動。[73]

2024年增補圖片:100年後的現況

連溫卿所說的觀月橋後來毀於戰火,但上野公園猶在。筆者攝於2024年5月2日。

連溫卿在上野公園的不忍池弁天堂發現日本古代的生殖器崇拜,竟以佛像的形式殘留下來。根據他的說法,是從佛像的背面形狀來確定的。今天的弁天堂據說是改建後的建築,至於此地保存的地藏菩薩像是否就是當年連溫卿看到的佛像(連溫卿說他當年看到的是“觀音佛祖”,顯然指的是觀音而非地藏),我無法核實。筆者攝於2024年5月2日。

自5月8日至11日間,因日記殘缺而無法辨明具體日期。其間,連溫卿見到了甫出獄的堺利彥:

我們進入門內看見門邊貼住一條白紙,用紅的墨水寫著「社會主義大意,壹毫,」而界﹝堺﹞氏夫人從樓上導我們上去。界﹝堺﹞氏面色黃白點兒,說因為共產黨事件在獄很久的影響,現在稍不健康,適恰「馬克斯主義」月刊初期已出,[75]他拿那月刊問東君﹛比嘉春潮﹜看見不看見,﹛。﹜我們談話未及十分久,他的夫人又上樓說○○組合﹛工會﹜的人要面談,遂約再會下樓,適和那○○組合人們在內相遇,皆是二十多歲的人。[74]

並且曾去「牛這﹝込﹞區」的中國餐館吃炒麵。「咳!這和台灣的不同,是炙油的麵了,可做陪酒的菜,是不能代飯吃的。因為這緣故,枉得刑事在外面多等候點兒。是夜我已不再出去了。」[76]

5月12日,晴天。上午同炳君去池袋找S.R夫人,十一點回到雜誌社,然後又來了個刑事。午後又下雨,日本世界語學會的委員來訪,他同時也是三田新聞人員、慶應世界語會幹事。這位委員找了連溫卿很久,聽說連溫卿一直遭到跟監,遂乾脆向警視廳問到連溫卿的住址。他邀請連溫卿在5月14日去慶應大學演講。不過,管理慶應大學的芝警察署提出但書,「說不令我講演關於政治問題,倘若饒舌著一句也要命令中止。」當天晚上,與□君去I君處。後來仲宗根夫婦也至。「仲君即介紹我給他的夫人,隨這機會我對貞代夫人﹛仲宗根貞代﹜說,M娘[77]很要望你使真柄氏(界利彥氏的女兒)學習世界語罷。」[78]

5月13日,是個涼天。比嘉春潮至,還相機給他。晚上比嘉春潮與仲宗根源和再次來訪,並與謝文達一起去附近咖啡店。[79]

3.訪問山川夫婦與返台(5月14日至20日)

5月14日,晴天。上午,謝文達與女僕先將連溫卿的行李帶往東京站。午飯之後,由於跟監的刑事始終沒來,他們乾脆自行至警署報備慶應大學的演講事宜。[80]

因為我不熟悉街道的原故,遲一時間﹛小時﹜到了慶應大學,但講演的順序我是在第一番﹛第一順位﹜的,為了遲到這時候恰適第二番﹛第二順位﹜的正在講演中。A君看見我,即說你很忙,我不予先知道中村君去擾你勞駕,實在對不住。我的演題是「社會的言語性質」,本欲以日語講演,為中村君的希望,卻用世界語講演的,而他做我的通譯。

演講的大意如下:

可以說言語的起緣是由保護自己生存的工具,但到了經濟稍發達時候,那保存自己生命的工具卻要變做侵略他人的工具,是和民族問題相仝﹝相同﹞。

現在社會言語的性質是一方面排斥他民族的言語,一方面卻準備著自己的言語,要使他民族使用的,這不是一個矛盾麼?

而不知被支配者使用著支配者的言語,只是限於主權上,那有絕滅自己的言語地﹝的﹞理由嗎?像民族問題被統治者在統治者社會內。雖要犧牲自己的利益以期博得偌大的幸福,卻不可誤認(犧牲)二字為(絕滅)的意思。言語問題也是這樣﹛,﹜所以我說言語問題不可看作感情問題,可以當作社會問題而觀方可。[81]

演講完後,連溫卿向場外刑事告知晚上不再出門。然而連溫卿卻早了一小時吃飯,並與謝文達、炳君坐車回東京站,但連溫卿並未返回住所──他離開了東京:

我和炳君在站內等等,將我的往三宮的車票──午前中購的──給S君﹛謝文達﹜帶去,不久,S再入來,我的車票已改札﹛剪票﹜了,乃將水道橋的車票換給S君,坐在車內等待開車了。S君突然說,你不可逞身在車窻﹝窗﹞外,曾尾行你的刑事打那兒來的,我引身坐定,即有個人從車內行過,這雖不是我的尾行,然將開車時候,說事刑﹝刑事﹞要在車調查的。稍頃列車振動[83]﹛開動﹜了,我對S君炳君只得目禮說謝,這時候天下雨了。[82]

在車上,回顧起這次日本行被跟蹤的情景,也想起匈牙利「乞丐與國王」的故事:人人棄之的乞丐與眾人追擁的國王,究竟誰比較自由呢。這次,算是成功地擺脫了跟監的刑事了,「我想若至了明日,纔知道我已離開東京,那時候不知道他﹛刑事﹜要怎麼﹛辦﹜呢?」只是,沒能參觀勞動學校仍讓連溫卿覺得是此次旅行的一大憾事。「在黑闇﹝暗﹞中火車只是驀進,若細心﹛,﹜也能辨別雨聲滴滴的聲音,我也坐著睡去了。」就在這列總算沒有刑事跟監的火車上、在夜幕中,睡去了的連溫卿向著神戶的垂水而去,也許這是蠹魚旅行的最終目的、也許是那唯一存著一點光明的所在。那裡住著小靜與他的共同導師──山川均以及山川菊榮。[84]

山川菊榮与山川均

由於第102回漏貼,無法得知連溫卿是在14日或15日抵達山川家、也無法知曉他與山川夫婦初見面時的狀況。然從殘存的第103、104回來看,山川夫婦仍得到連溫卿細緻的記述。在山川家,連溫卿與山川菊榮共同追憶了「J女史」(山口小靜)的死。山川均讓山川菊榮帶他去逛逛號稱日本第一的舞子公園,但因連溫卿是在避開刑事嚴密盯睄的狀況下進入山川家的,只好再以秘密的方式摸出門去。對於舞子公園,「這公園的特色不過沒有甚麼雜木,遍地都是老年的松柏而已。」但他仍不禁想起小靜:

在這舞子公園,這時候只有我一人,覺﹛得﹜很寂寞,若J女史在,我想一定和我在這兒飽滿著這單調的光景。[85]

由於當地沒有旅館,連溫卿便留宿於山川家一夜,並與山川夫婦討論台灣問題到晚上九點。[86]

次日晨起,連溫卿不禁走到樓上的窗邊眺望對面可見的大海,山川菊榮趕緊阻止了他,以免被刑事看見。連溫卿準備搭上八點五十分的列車返回神戶。離開前,山川菊榮想要送他山川均所寫的新書《由井底所看見的日本》,──這正是連溫卿在「亞米利加丸」上所讀的那本書──於是菊榮又改贈以她與小靜、照子共同翻譯的《社會進化和婦人地位》。連溫卿便又避開刑事的監視,別過了山川菊榮,前往神戶登船。

2024年增補圖片:100年後的現況

神戶是全日本最早實施八小時工作日的地方。但連溫卿當年來此之時,是否知道此一重大事件?這是筆者在「八小時勞動發祥之地」紀念碑前的留影。

這是2024年5月4日,筆者站在神戶舞子海濱附近的五色塚古墳上拍攝的海岸線。景色雖與當年連溫卿所見或有差異,但畢竟是同一個地方。古墳本身是很有意思的。五色塚古墳旁就是小壺古墳,也就是照片中翠綠一片的那座小山頭。但在炎熱的天氣下,登上這些毫無遮蔽的古墳,對身體實在不好。不知當年的連溫卿是否也知道山川均-菊榮夫婦所住的附近就有古墳存在?可惜我完全沒有條件找尋山川一家當時在此地的故居。值得一提的是,連溫卿離開之後,同年11月孫中山也來到了此地。他在這裡的神戶高等女子學校發表了著名的「大亞洲主義」演講。轉眼,這個向日本發出警號與呼籲的演講,竟然也已一百週年。

孫中山訪神戶時曾經住過的華僑建築:移情閣。就在連溫卿曾經參觀過的舞子公園之內。旁邊就是美麗的海岸。當年連溫卿來此地散步之時想起的是山口小靜,難道就未曾留意這座樣式奇特的建築?

在船上,他想起昨日在山川家看到的望遠鏡:

船將過內海的燈台恰適船內要吃午飯時間,若山川氏夫婦在他的樓上以望遠鏡,欲在這甲板上找我,怎麼能找得出來呢;趕緊吃了,便抓上甲板,船已經離遠了。[87]

在船上,仍有不少刑事。連溫卿無暇顧之,只是不斷地回想這次旅程;也如來程那般,不斷想起小靜、想起她的死。終於,到了20日,抵達了基隆港。完成了蠹魚的這次旅行。

[1] 首回:1923年9月11日。

[2] 首回:1923年12月8日,土曜即週六。

[3] 連溫卿(1988: 66)。

[4] 在將近十個月、共計舉行四十四回六十四次的「通俗學術土曜講座」中,連溫卿便講了八次,僅次於蔣渭水的九次,而與林野並列第二。據連溫卿(1988: 66-73)所言,是「四十四回六十一次」,但同樣根據連溫卿所表列的各回各次講題來計算,卻應該是四十四回六十四次。連溫卿的計算法甚不可解,故此處改以六十四次記之。連溫卿所主講的場次如下:第三回(1923年12月22日):二重生活。第六回(1924年1月12日):烏托邦。第十回(1924年2月9日):生活之意義。第十四回(1924年3月8日):道德之進化。第十五回(1924年3月11日,臨時):道德之進化(續前)。第二十回(1924年4月12日):原始時代婦人之地位。第廿七回(1924年5月30日,臨時):內地旅行談。第卅九回(1924年8月16日):將來的台灣話。以上場次資訊分見:台灣民報(1924k)、連溫卿(1988: 66-73)。

[5] 連溫卿的講演曾遭中止。在1924年3月11日臨時舉行的第十五回講演,「道德之進化(續前)」中,因為「連溫卿氏演說道德之進化,說到灣妻與台灣所云牽手之正比例」(《台灣民報》的說法),涉有「汙辱﹝日本﹞內地的女性之言辭」(這是御用報紙《台灣日日新報》的說法),遂遭臨監的松崎警部「中止解散」這場聚滿二百多人的講演會。這場講演的具體內容與現場狀況,由《台灣》雜誌社的記者詳細地報導於同年5月10日出版的《台灣》雜誌上。以上分見:台灣民報(1924c)、台灣日日新報(1924a)、連溫卿(1924a)。

[6] 連溫卿(1988: 66-73)。

[7] 台灣總督府警務局(1989a: 244-245)。

[8] 戴國煇教授的這篇文章,迄今仍是關於連溫卿史料及生平最翔實的介紹。以這篇文章為基礎,1983年在《夏潮論壇》上發表了中文的連溫卿生平介紹(彰生, 1983: 58-61)。日後張炎憲所撰之文(張炎憲, 1988: 361-369)亦未能超越戴國煇更多。

[9] 戴國煇(1975: 59-60)。

[10] 戴國煇(2002: 35)。

[11] 戴國煇(1975)。

[12] 連溫卿(1975)。

[13] 連溫卿(1976)。

[14] 連溫卿(1978a)。

[15] 連溫卿(1978b)。

[16] 〈台灣に於る日本植民政策の展望〉(連溫卿, 1975)的可見《台灣思潮》的中譯本(連溫卿, 1981),連溫卿的1930年日記〈旅行を了りたる人の日記〉(連溫卿, 1978b)則可見林書揚的中譯本(連溫卿, 1986)。

[17] 連溫卿以中文發表於1949年《公論報》的《台灣風土》副刊的〈日本帝國主義下台灣土地被收奪的過程〉(連溫卿, 1949a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m)大致可視為〈日本統治期間中を通じて台灣で行はれた土地收奪過程〉(連溫卿, 1976, 1978a)的中文版。惟該文章節排序、內容與日文版有所出入,此間細緻的差異,尚待比較。類似的文章還有連溫卿(1958)。

[18] 戴國煇(1978)。此處中譯引自林書揚的翻譯(連溫卿, 1986: 80)。

[19] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第一回)。

[20] 侯志平(1985: 29)。

[21] 關於黃希純,1922年至1923年間,文學研究會定期刊物《文學旬刊》亦有同名作者翻譯或詩作。有可能是同一人(賈桂芳, 1985: 1116, 1118)。另外,在中國國民黨黨史上,也有一位同名的海外華僑,1911年曾任中國同盟會加拿大支部支部長(劉國銘, 2005: 2064,〈黃希純〉條)。是否為同一人,尚待考察。

[22] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第七十六回)。

[23] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第三回)。

[24] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第四回)。

[25] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第五回)。

[26] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第三回)。

[27] 當時的《台灣民報》諷刺那些跟監的警察云:「台灣世界語學會幹事台北連溫卿君,五月一日抵東京遊覽,宿於本社,據連君云,自神戶至東京車中尾行刑事一路護衛,至東京間連換十三個,及至東京驛又有東京的刑事迎接,幫帶行李至本社﹝。﹞其後日日有人引導,連君之東京此回初次,人地兩疎﹛,﹜有人如此日日跟隨,甚是利便滿足,蓋台灣人中,受此待遇的,實以連君為嚆矢了。」(台灣民報, 1924g)

[28] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第五回)。

[29] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第六回)。

[30] 「內面」:閩南語。

[31] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第六、七回)。

[32] 蘇新(1993a: 100-101)指出,連溫卿「青年時代曾在台北的『南國公司』(當時一家經營台灣-中國大陸之間的貿易公司)任高級職員。」

[33] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第八回)。

[34] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第十、十三回)。

[35] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第十四回)。

[36] 連溫卿曾云「我的友人S君是飛行家」(越無﹝連溫卿﹞, 1924: 第四十三回)。可見S君即「謝文達」。

[37] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第十六回)。

[38] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第十九回)。

[39] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第二十一、二十二、二十三回)。

[41] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第二十六、二十九回)。

[42] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第三十回)。

[43] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第三十一回)。

[45] 「五月一日(May day「人日」),就是「勞働﹝動﹞祭」日,一八八四年十月七日在北美「市加我」市,開國際的和國民的八大會議,決定每年五月一日為期,為實行八點鐘制度,而舉示威遊行,總同盟罷工。於是一八八六年遂為世界第一回的實行,這就是「五一」的起源。今年﹛1924年﹜東京的「五一」也熱鬧的很,參加人員將近數萬。」(台灣民報, 1924g)

[46] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第三十三回)。

[47] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第三十四、三十五、三十六回)。

[48] 「零圍氣」:日語漢字詞。

[49] 「步武」:日語漢字詞。

[50] 山川均(1923: 附錄頁3)。

[51] 這年五一勞動節後九天,5月10日出版的《台灣》雜誌刊出一則題名〈關於五一勞動節〉的文章。文中記述1923年日本當地的勞動節場景,但對認識1924年的五一來說,或許也有參考價值:「去年﹛1923年﹜東京與大阪各約有一萬人參加(其中朝鮮人約五百人)。」「臨急,都是以啤酒箱或肥皂箱疊成演講台。」「穿著工作服的強健的年輕人,在臺上展開雙手怒目演講,台下拍手不斷。一激動,聽眾就一起站起來,大搖工會旗幟,高呼萬歲。其間會宣讀大會宣言。在尚未獲得八小時工作制的國度,要求八小時勞動立法的項目必然列於其中。不承認工農俄羅斯的國家裡,也應該會及時列入承認俄羅斯的條件吧。而在佔有殖民地的國家裡,他們也會高呼「□□□﹝殖民地﹞解放」。去年﹛1923年﹜在東京就採用了「制定八小時工作制、承認工農俄羅斯、解放□□□﹝殖民地﹞」的三大口號。」「演講大會之後,就進行示威遊行。各工會以工會旗幟為前導,各隊分別推出一人擔任指揮,在其領導下整齊行進,行進時,會唱起《國際歌》與勞動歌曲。在日本,遊行隊伍中被認為是社會主義者或左傾嫌疑者,會全部被拘留收押。就如此進行到下一個演講會場,聽講完畢才宣佈解散。這一天,無分主義立場,所有的工會都會參與,所以這一天的共同宣言、共同口號便成為這一個城市、這一個國家勞動階級的共同目標,將成為勞動階級運動的原理與戰術。」(記者, 1924: 74-75)

[52] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第三十六回)。

[53] 按連溫卿在文中所記,乃是「K君」。但從前後文義來看,應是「S君」的誤排,即謝文達。

[54] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第三十七回)。連溫卿云:「東君的本姓叫做『比嘉』,而這一字的意思在沖繩說是『東』,所以便宜上以東字代比嘉二字外沒有甚麼意思在。」(越無﹝連溫卿﹞, 1924: 第九十八回)由此可見東君即「比嘉春潮」。

[55] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第三十七、三十八回)。

[56] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第三十八回)。

[57] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第三十九回)。

[58] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第四十三、四十五、四十六回)。

[59] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第四十六回)。

[60] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第四十六回)。

[61] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第四十六回)。

[62] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第四十九、五十回)。

[63] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第五十七回)。

[64] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第五十八回)。

[65] 連溫卿文中均將「仲宗根」記為「仲曾根」,實有誤。

[66] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第六十、六十三、六十四、六十六回)。

[67] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第六十六回)。

[68] G.J.Ramstedt是芬蘭首任駐日公使。

[69] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第七十三回)。

[70] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第七十四、七十五回)。

[71] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第七十六、七十七回)。

[72] 「五月七日,日華二十一條協約最後通牒之日,中國國民以此為國恥紀念日,每年舉行大會,本年﹛1924年﹜五七,在東京的中國學生,也在小石川基督教聖公會內開會,聚集的男女學生數百,慷慨悲歌,示威行列到,公使館,至黃昏時無事散會。」(台灣民報, 1924g)。

[73] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第七十八、七十九、八十、八十一回)。

[74] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第八十三回)。

[75] 即《マルクス主義》雜誌,創刊於1924年5月,乃自日本共產黨合法機關刊物《階級戰》改組而來的後續刊物,由西雅雄掛名負責(二村一夫, 1974)。

[76] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第九十二、九十三回)。

[77] 文中還有一個「M孃」,按前後敘述,應與「M娘」為同一人,但真實身分尚無法查考。

[78] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第九十三、九十四回)。

[79] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第九十七、九十八回)。

[80] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第九十八回)。

[81] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第九十九、一百回)。

[82] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第一百回)。

[83] 「振動」:閩南語。

[84] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第一百零一回)。

[85] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第一百零三回)。

[86] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第一百零三、一百零四回)。

[87] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第一百零四回)。

- 二村一夫(1974)。〈雜誌『マルクス主義』の5年間〉。オンライン版『二村一夫著作集』。擷取於2007/6/21,來自:http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/nk/mxmkaidai1.htm

- 山川均(1923)。〈尊敬すべき同志山口小静氏〉。收錄於:水曜會出版部(編),《匈牙利の勞農革命》(附錄頁1-3)。東京:水曜會出版部。

- 比嘉春潮(1971)。〈薩摩統治下の沖縄農民〉(1970.1.1)。收錄於:比嘉春潮,《比嘉春潮全集》(第2巻,頁295-299)。那覇:沖縄タインス。

- 台灣日日新報*(1924a,03/12)。〈文化協會の講演會解散.連溫卿の講演最中に〉。《台灣日日新報日刊》(台北),7。

- 台灣民報*(1924c,03/21)。〈台灣通信〉。《台灣民報》(東京),11。

- 台灣民報*(1924g,05/11)。〈編輯餘話〉。《台灣民報》(東京),16。

- 台灣民報*(1924k,06/21)。〈文協消息〉。《台灣民報》(東京),3-4。

- 台灣總督府警務局(編)。(1989a)。《台灣社會運動史》「文化運動」(警察沿革誌出版委員會譯)。台北:創造出版社。

- 侯志平(1985)。〈中國世界語運動年表〉。收錄於:侯志平,《世界語運動在中國》(頁20-105)。北京:中國世界語出版社。

- 史可乘﹝連溫卿﹞(1954)。〈人類之家.台灣ESP學會〉。《台北文物》,第3卷第1期(台北),91-93。

- 記者(1924)。〈メーデーに就いて〉。《台灣》,第5年第2號(東京),73-78。

- 張炎憲(1988)。〈社會民主主義者──連溫卿(一八九五──一九五七)〉。收錄於:連溫卿,《台灣政治運動史》(頁361-369)。台北:稻鄉出版社。

- 若林正丈(1979)。〈黄呈聡における「待機」の意味——日本統治下台湾知識人の抗日民族思想〉。《台湾近現代史研究》,第2号(東京),61-118。

- 連溫卿(1924a)。〈道德の進化〉。《台灣》,第5年第2號(東京),61-64。

- 連溫卿(1924b,10/01)。〈言語之社會的性質〉。《台灣民報》(東京),13-14。

- 連溫卿(1925a,08/26)。〈婦人的地位和社會的關係〉。《台灣民報》(東京),22-26。

- 連溫卿(1925b,10/11)。〈不良少年少女研究〉。《台灣民報》(東京),12-13。

- 連溫卿(1925c,10/18)。〈不良少年少女研究(續)〉。《台灣民報》(東京),10-11。

- 連溫卿(1943)。〈牽手考〉。《民俗台灣》,第3卷第8號(台北),2-13。

- 連溫卿(1949a,01/10)。〈日本帝國主義下台灣土地被收奪的過程:一、關於收奪土地;二、財閥企業團體和政治的關係〉。《台灣風土》(台北),6。

- 連溫卿(1949b,01/17)。〈日本帝國主義下台灣土地收奪的過程(續):二、財閥企業團體和政治的關係;三、法的根據〉。《台灣風土》(台北),6。

- 連溫卿(1949c,01/24)。〈日本帝國主義下台灣土地收奪的過程(續):四、收益權〉。《台灣風土》(台北),6。

- 連溫卿(1949d,01/30)。〈日本帝國主義下台灣土地收奪的過程(續):四、收益權;五、收奪的進化;六、生產者-農民的生活〉。《台灣風土》(台北),4。

- 連溫卿(1949e,02/07)。〈日本帝國主義下台灣土地收奪的過程(續):七、抗爭;八、大竹林之由來〉。《台灣風土》(台北),6。

- 連溫卿(1949f,02/14)。〈日本帝國主義下台灣土地收奪的過程(續):八、大竹林之由來;九、暴力的勝利〉。《台灣風土》(台北),6。

- 連溫卿(1949g,02/21)。〈日本帝國主義下台灣土地收奪的過程(續):十、喪失了土地的農民們的生活〉。《台灣風土》(台北),6。

- 連溫卿(1949h,02/28)。〈日本帝國主義下台灣土地收奪的過程(續):十一、崩潰下去的鬥爭〉。《台灣風土》(台北),6。

- 連溫卿(1949i,03/07)。〈日本帝國主義下台灣土地收奪的過程(續):十二、三叉事件的發端〉。《台灣風土》(台北),6。

- 連溫卿(1949j,03/28)。〈日本帝國主義下台灣土地收奪的過程(續):十三、欺瞞〉。《台灣風土》(台北),6。

- 連溫卿(1949k,04/02)。〈日本帝國主義下台灣土地收奪的過程(續):十三、欺瞞;十三﹝四﹞、權利條件取得運動〉。《台灣風土》(台北),6。

- 連溫卿(1949l,09/26)。〈日本帝國主義下台灣土地收奪的過程(續):十五、危機〉。《台灣風土》(台北),6。

- 連溫卿(1949m,10/17)。〈日本帝國主義下台灣土地收奪的過程(續):十五、危機〉。《台灣風土》(台北),6。

- 連溫卿(1954b)。〈是不是性器崇拜之遺物〉。《台北文物》,第3卷第1期(台北),49-52。

- 連溫卿(1954d)。〈再就台灣文化的特質而言〉。《台北文物》,第3卷第3期(台北),97-106。

- 連溫卿(1958)。〈日人土地收奪所演出的兩事件〉。《南瀛文獻》,第4卷下期(台南),16-27。

- 連溫卿(1975)。〈台湾に於る日本植民政策の実態〉。《史苑》,第35卷第2號(東京),61-83。

- 連溫卿(1976)。〈日本帝国主義の台湾に於る土地収奪の過程(一)〉。《史苑》,第37卷第1號(東京),36-57。

- 連溫卿(1978a)。〈日本帝国主義の台湾に於る土地収奪の過程(二)〉。《史苑》,第39卷第1號(東京),51-77。

- 連溫卿(1978b)。〈連溫卿日記──一九三○年の三十三日間〉。《史苑》,第39卷第1號(東京),79-99。

- 連溫卿(1981)。〈日本對台殖民政策的真相〉。《台灣思潮》,第1期(Los Angeles),46-62。

- 連溫卿(1986)。〈連溫卿日記──一九三○年的三十三天──備忘錄〉(林勞歸﹝林書揚﹞譯)。《台灣風物》,第36卷第1期(台北),57-80。

- 連溫卿(1988)。《台灣政治運動史》。台北:稻鄉出版社。

- 溫•連﹝連溫卿﹞(1926a,08/15)。〈印度的賣淫〉。《台灣民報》(東京),12-13。

- 溫•連﹝連溫卿﹞(1926b,09/19)。〈「亡羊補牢」〉。《台灣民報》(東京),12-13。

- 溫•連﹝連溫卿﹞(1926c,12/12)。〈要怎麼看〉。《台灣民報》(東京),11-13。

- 溫•連﹝連溫卿﹞(1926d,12/12)。〈要怎麼看(下)〉。《台灣民報》(東京),13-15。

- 越無﹝連溫卿﹞(1924)。〈蠹魚的旅行日記〉。琉球:比嘉春潮所藏剪貼稿本。

- 朝日新聞社(1992)。《美術特集:前田寬治》。東京:朝日新聞社。

- 賈桂芳(編)。(1985)。《文學研究會資料》。河南:河南人民出版社。

- 彰生(1983)。〈日據時期台灣的社會民主主義者──連溫卿(一八九五~一九五七)〉。《夏潮論壇》,第1卷第3期(台北),58-61。

- 劉國銘(編)。(2005)。《中國國民黨百年人物全書》。北京:團結出版社。

- 戴國煇(1975)。〈台灣抗日左派指導者連溫卿とその稿本〉。《史苑》,第35卷第2號(東京),57-60。

- 戴國煇(1978)。〈連溫卿の二つの日記〉,附錄於〈連溫卿日記──一九三○年の三十三日間〉。《史苑》,第39卷第1號(東京),99。

- 戴國煇(2002)。〈旅日時台灣史料及資料的蒐集與運用〉。收錄於:戴國煇,《台灣史研究集外集》(頁17-51)。台北:遠流出版社。

- 蘇新(1993a)。〈連溫卿與台灣文化協會〉。收錄於:蘇新,《未歸的台共鬥魂》(頁100-106)。台北:時報文化出版企業有限公司。

探索更多來自 邱士杰的教學與研究 的內容

訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。