邱士杰(2022)。〈王亞南與20世紀30年代中國經濟學界的互動〉,《開放時代》2022年第5期(廣州),頁49-59。[按此到雜誌登載此文的頁面]

摘要:20世紀30年代是馬克思主義經濟學家王亞南踏入經濟研究領域的第一個十年,也是王亞南經濟思想較少獲得關注的階段。本文將以30年代王亞南與同時代中國思想界的互動爲線索,分析其經濟思想的形成。其中包含四個問題:一是如何確定政治經濟學的研究對象與中國的社會性質,二是如何建構適合中國現實的經濟學體系,三是如何看待以中國經濟學社爲代表的主流經濟學界及其理論觀點,四是如何評價國民黨政權的經濟建設能力。上述問題雖然在30年代並未得王亞南的徹底解答,却爲其40年代的代表作《中國經濟原論》錨定了理論進向。

關鍵詞:政治經濟學研究對象 生產經濟學 中國經濟學社 經濟建設能力 《資本論》

一、引言

二、起點:與郭大力共約翻譯政治經濟學名著

三、政治經濟學研究對象與中國社會性質的初步探討——從《讀書雜誌》到“閩變”

四、對話中國經濟學社成員的經濟學體系

五、評估南京國民政府的經濟建設能力——抗戰爆發前後

六、結語:從20世紀30年代向40年代的轉換

註釋

王亞南與20世紀30年代中國經濟學界的互動[1]

邱士杰[2]

一、引言

提起20世紀馬克思主義政治經濟學在中國的傳播,人們不會忘記知名馬克思主義經濟學家王亞南(1901—1969)。王亞南首先是一名翻譯家。他與郭大力精誠合作,共同譯出亞當·斯密的《國富論》、李嘉圖的《政治經濟學及賦稅原理》,以及德文版《資本論》三卷全文。除了翻譯,王亞南也是有獨立創見的理論家。在人生的不同階段,他始終堅持研究中國經濟及其歷史,1946年首次刊行的《中國經濟原論》爲其代表作。這部作品不但以馬克思主義政治經濟學解析舊中國經濟,也因漫長的寫作和修改過程(從20世紀40年代初期開始寫作,然後持續修改至50年代中期),見證了近現代中國經濟的重大變遷。

王亞南是馬克思主義政治經濟學傳入中國的見證者和參與者。他在20世紀30年代的理論工作既是他見證和參與的第一步,也是他在40年代寫作《中國經濟原論》的鋪墊。然而,目前少有論者具體介紹他在30年代的活動和理論工作。作爲既有研究的補白,本文將以王亞南與20世紀30年代中國思想界的互動爲線索,重建其經濟思想的早期階段。

二、起點:與郭大力共約翻譯政治經濟學名著

王亞南的20世紀30年代,需要從1927年的大革命談起。生於湖北黃岡的王亞南畢業於武昌中華大學教育系。大革命期間,他前往長沙加入北伐軍。大革命失敗後,他輾轉上海、杭州等地,一度想以小說創作來排解革命失敗的痛苦。由於身無分文,他便借居杭州大佛寺,結果意外認識了正在寺裡翻譯《資本論》第一卷英譯本的郭大力。後者曾說,《資本論》“這個經典的翻譯,是1928年在一個寺院內開始的;在同年,我把第一卷譯完了。在一個寺院內著手翻譯這部書,雖然表示一個滑稽的對照,但到現在還使我感到心悸的,倒不是這一點,而是另外一件事。在那時,我對於這個大理論所從以出發的古典派經濟學,且也爲這個大理論的主要批判對象的古典經濟學,還是連初步的認識都沒有”。[3]

大佛寺裡的二人一拍即合。[4]“由於在大佛寺古廟中認識了郭大力,我專攻經濟理論的信心因以鞏固,我終身從事的學術工作的志願因以確立。”[5]王亞南確信“經濟學是一切社會科學的基本學問,在社會科學風靡一時,且變爲時尚的中國,頗需要人來做這種切實的笨工”,因此,“在學無素養,而又置身在主義滿前、意見龐雜的中國的我們,自覺埋頭做這類譯述工作,是再好沒有的,因爲這不但可以稔定我們學問的根基,且可以抑止我們偏見的髮露”。[6]

郭大力提議二人共同研究經濟學,並制訂了一個以1929年爲起點的翻譯計劃,預定在6至8年內,以《資本論》爲目標,翻譯多部歐洲經濟學名著,然後再合寫一部經濟學說史的專著,預命名爲《由亞當斯密到馬克斯》。[7]

計劃啟動,郭大力與王亞南合作的翻譯著作(見表1)與各自的譯著(見表2)逐漸落實,但曲折不少。首先,二人並未合撰《由亞當斯密到馬克斯》,而是分頭寫作。王亞南的成果是《世界經濟名著講座》(見表3)、《經濟學史》上卷[8]和改寫後的《政治經濟學史大綱》。[9]郭大力的成果則是精煉的理論小册子《西洋經濟思想》。[10]

表1:郭大力與王亞南的翻譯與寫作計劃

| 作者 | 預定翻譯著作 | 落實情況 |

| 亞當斯密 | 《國富論》 | 合譯,正式出版 |

| 李嘉圖 | 《經濟學及賦稅之原理》 | 合譯,正式出版 |

| 馬爾薩斯 | 《人口論》 | 郭大力獨譯,正式出版 |

| 約翰穆勒 | 《經濟學原論》 | 郭大力獨譯,正式出版 |

| 馬克思 | 《資本論》 | 合譯,正式出版 |

| …… | ||

| 郭大力、王亞南 | 《由亞當斯密到馬克斯》 | 未完成 |

表2:計劃外的翻譯:

| 耶方斯 | 《經濟學理論》 | 郭大力獨譯,正式出版 |

| 洛貝爾圖 | 《生產過剩與恐慌》 | 郭大力獨譯,正式出版 |

| 克賴士(J. N. Keynes) | 《經濟學範圍與研究方法》 | 王亞南獨譯,正式出版 漢譯本改稱《經濟學緒論》 |

表3:王亞南的《世界經濟名著講座》寫作計劃

| 王亞南擬介紹順序 | 王亞南的說明 | 落實情況 |

| 資本主義經濟學名著 | ||

| 重農派經濟學名著 | “以法國一派經濟學者為代表” | 《讀書雜誌》第1卷第1期 |

| 正統派經濟學名著 | “以英國一派經濟學者為代表” | 《讀書雜誌》第1卷第2、3、9期 |

| 歷史派經濟學名著 | “以德國一派經濟學者為代表” | 《讀書雜誌》第2卷第5期 |

| 奧大利派經濟學名著 | ||

| 新正統派經濟學名著 | ||

| 新歷史派經濟學名著 | ||

| 其他經濟名著 | ||

| 社會主義經濟學名著 | “自然是以馬克司的經濟學說為代表,一般通稱為馬克司主義經濟學。” |

其次,《資本論》的翻譯因郭大力譯出的第一卷原稿毀於1932年上海“一·二八”戰火而大幅推遲,一度“把原來的目標遺忘了”。[11]直到抗戰爆發前夕,郭大力與王亞南才在中共地下黨領導的讀書生活出版社的支持下重啟譯事。[12]他們以《資本論》1932年德文版(即莫斯科馬克思恩格斯列寧研究所阿多拉茨基編輯版)爲底本,埋頭翻譯,終於在1938年成功推出了首部《資本論》中文全譯本。[13]代表地下黨支持郭王譯事的鄭易裡評價此譯本“細紋米色布封面,居中套印三厘米寬、突現著《資本論》三字的紅帶,莊嚴美觀”。[14]如此裝幀實際上是1932年德文版和1937年日文版(即前者的日譯本)的共同樣式。[15]而且,抗戰勝利後分別出版的王亞南的《中國經濟原論》和郭大力的《生產建設論》沿用了相同的封面設計,[16]這本身也向讀者提示他們的研究是《資本論》在中國的繼續。

三、政治經濟學研究對象與中國社會性質的初步探討——從《讀書雜誌》到“閩變”

《讀書雜誌》是王亞南發表《世界經濟名著講座》等文的重要陣地。他不但爲該刊長期撰稿,還曾在1932年9月和該刊主編王禮錫及同人胡秋原、彭芳草、梅龔彬另創《文化雜誌》。後者是只刊一期的短命刊物。如果說歡迎各方投稿的《讀書雜誌》屬公共論壇,《文化雜誌》就像是《讀書雜誌》核心成員抒發己見的同人志。另創刊物的理由雖不可知,但王亞南無疑是核心同人。

《讀書雜誌》時期的王亞南關注政治經濟學的研究對象,並認爲其研究對象僅限於資本主義社會。因爲“近代經濟學,即是資本主義經濟學。這門學問是資本主義社會的附產物,是應資本主義社會的要求而產生的。資本主義存在一天,它就會彌留一天;一旦資本主義消滅了,它也要宣告中止”。[17]前資本主義社會則因“人類經濟生活簡單”,故無“把經濟關係成爲科學研究”的必要。[18]

王亞南上述觀點就是蘇聯學者所謂的“政治經濟學研究對象有限論”(Ограничительной версии Предмета Политической Экономии,以下簡稱“有限論”[19])。王亞南的有限論思想來自他所徵引的羅莎·盧森堡的著作。[20]盧森堡主張,政治經濟學只能產生在資本主義社會,且將在社會主義社會消亡。這樣的觀點剛好對立於恩格斯所提倡的,以人類歷史各階段經濟爲研究對象的“廣義政治經濟學”。盧森堡及其有限論對王亞南的思考產生了持久的影響。[21]曾有讀者批評王亞南的有限論,[22]但他仍堅持己見。[23]

主張有限論之外,王亞南還主張中國的社會性質已是資本主義:“我不承認中國今日還存有封建制度,我同樣不承認中國今日還存有封建勢力。”[24]此論以《封建制度論》爲題發表在1931年《讀書雜誌》“中國社會史的論戰”第一輯。然而王亞南沒有堅持此文論點。同期雜誌中的《編者的話》稱:“王亞南的文章印出以後,忽然得他希望暫緩發表的信,因爲他自己認爲有見解不成熟的地方。不過已經印好,只好請他再來一篇更正的文字吧!”[25]

1933年11月至次年1月的“閩變”(又稱“福建事變”)爲王亞南再次思考中國社會性質提供了契機。“閩變”的策動者是率領十九路軍英勇抗日而聞名全國的李濟深、蔡廷鍇、蔣光鼐和陳銘樞等人。十九路軍原被蔣介石派往福建“圍剿”紅軍,却在福州發起反蔣運動,成立由“生產人民黨”執政的“中華共和國人民革命政府”。生產人民黨由兩撥力量構成,一撥是蔡廷鍇領導的中國國民黨臨時行動委員會,俗稱“第三黨”,在“閩變”中自稱“中國革命行動委員會”;另一撥則是以陳銘樞和胡秋原爲首的《讀書雜誌》同人。雖然《讀書雜誌》只是思想集團,却是促使第三黨解散重組爲生產人民黨的主力。[26]捲入“閩變”的《讀書雜誌》同人包括王禮錫、胡秋原、彭芳草、梅龔彬,他們大多被編入“人民革命政府”的文化委員會。

王亞南捲入“閩變”的時間稍晚。由於國民黨當局的胡亂指控,“王亞南在上海已無立足之地,於是被迫走香港而追隨梅龔彬到福州”。[27]最遲在1933年12月10日之前,王亞南便已抵達“革命的首都”福州,[28]並通過陳銘樞與胡秋原的介紹而加入他們的反蔣運動。[29]王亞南接替胡秋原成爲人民日報社社長,[30]並任“人民大學籌備委員”。[31]他親自爲福州《人民日報》創辦副刊,[32]以期成爲全國“革命的志士們”特別是馬克思主義者能夠自由發表言論的園地。[33]他在“閩變”失敗後流亡歐洲和日本,仍繼續展開研究,並以筆名“王漁邨”向國內投稿。直到國內不再緊迫追捕“閩變”參與者,他才在1936年春返國,並於同年11月在上海創辦政論刊物《大眾論壇》。郭大力及部分“閩變”參與者都是該刊供稿人。

1933年,福州《人民日報》刊發了王亞南分析政治經濟學研究對象和中國社會性質的兩篇文章:一篇是12月16日他以《新經濟學》爲題發表的演說稿,[34]另一篇則是他從同月18日開始連載於《人民日報》副刊的論文《生產經濟學》。[35]《生產經濟學》將經濟學分爲三種:一是西方主流“經濟學”;二是馬克思的“新經濟學”(“新經濟學……亦即嚴格的馬克斯主義的經濟學”);三是王亞南爲中國設計的“生產經濟學”。“我所探究的生產經濟學說,大體上雖是以馬克斯經濟理論爲張本,但在叙述的方法上,在論證的對象上,在探究的範圍上,均自成一個特殊的體系,而這個體系之完成,在目前是頗爲必要的。”至於“把‘生產的’這種形容詞來限制經濟學,一方面固可指示那種經濟學之獨特內容,另一方面且可使我們明認其獨特功用”。[36]

“生產”是“閩變”參與者偏愛的用語。他們主張糾集“生產人民”組織“生產人民黨”,並以各級“生產人民代表會”形成“生產人民革命政權”。[37]“閩變”失敗後,“生產人民”還常見於王亞南的論文,特別是《中國經濟原論》這類重要著作。這是“閩變”烙印在王亞南思想上的痕迹。

《新經濟學》演說稿將農村改造視爲中國社會變革的起點:首先,在農村實施“計口授田以掃除阻礙農村生產的封建殘餘”,然後發展工商資本,復興都市,阻止帝國主義入侵。其次,逐漸擴大“集體農場”,消除農村的土地私有,進而帶動廣泛的限制私有資本,擴張國有資本。第三,從農村影響到城市,實現社會主義經濟,“而達新經濟學完全適用之階段”。[38]——既然農村“還受著半封建主義的支配”,而革命目標是社會主義經濟,就有必要超出有限論的束縛,探索非資本主義經濟規律。廣義政治經濟學的視野在此浮現。

王亞南對中國社會存在封建殘餘(即半封建性)的進一步確認,是他從日本返國後推出的《中國社會經濟史綱》(1936年)[39]和《中國經濟讀本》(1937年)。[40]前者是王亞南對日本歷史學家森谷克己《支那社會經濟史》的漢譯和增補,[41]後者則是他第一本獲得日譯的專著。[42]王亞南指出:“中國社會經濟發展的全過程,就是由原始社會或原始氏族社會過渡到封建社會,而現在則還在封建制度的解體過程中。”[43]雖然封建制度迄今不能完全解體,但“這種經濟與殖民地經濟通是屬(世界)資本主義的經濟體系,或可說是現在(世界)資本主義制度下之一派生經濟形態”。[44]

值得一提的是,“計口授田以掃除阻礙農村生產的封建殘餘”不是王亞南的個人想法,而是“人民革命政府”無法推翻紅軍的土地革命成果而推出的繼承政策,這一政策在閩西落實了。儘管閩西地方政權在“閩變”失敗後仍有更迭,但分田狀態大致得到保留。1945年王亞南任福建省研究院社會科學研究所所長期間,曾派遣餘志宏、章振乾等人到閩西調查分田保留區的情况。[45]或許,這也是王亞南對自己在20世紀30年代革命實踐的某種回顧。

四、對話中國經濟學社成員的經濟學體系

對於20世紀30年代的王亞南來說,同時活躍於論壇的中國經濟學社(1923年—1953年)是其構思自身體系的重要參照。中國經濟學社是民國時期主流經濟學界的核心社團,該學社的學報《經濟學季刊》主要發表社員論文。[46]學社成員對馬克思主義經濟學的批評讓王亞南不敢苟同,[47]但他更不贊成學社成員獨創的經濟學體系及其叙述方式。其中,學社領導人李權時自創的消費决定論體系和馬寅初《中國經濟改造》的叙述方式是王亞南著重商榷的對象。

李權時是中國經濟學社的領導者,也是《經濟學季刊》的創刊主編。1930年,《新思想》雜誌(即後來引發社會性質論戰的《新思潮》)曾刊文評價著作等身的“李權時博士”是“馬寅初博士以外的中國唯一經濟學專家”。[48]——語氣雖帶諷刺,却也體現其名氣。但因李權時日後投附汪僞政權,故其大名在中國經濟學史中消失。

李權時主張經濟學應以最能反映人類主觀心理的範疇爲起點,而“消費”集中反映人類欲望,欲望反映人類主觀心理,所以應把“消費”置於“生產”“分配”和“交換”範疇之前。有評者言,李權時把人的欲望視爲與生俱來、亘古未變的經濟首要因素,從而將“經濟心理”在其經濟體系中上升到極致。[49]其實,李權時對欲望和消費的重視是中國經濟學社其他成員也共享的前提。比如,趙蘭坪的《經濟學大綱》把“欲望”擺在全書開頭;[50]吳世瑞的《經濟學原理》則將“消費”置於全書之首,並將欲望視爲消費之本。[51]

《經濟學原理》是李權時落實消費决定論的代表作。[52]中國經濟學社的朱通九認爲此書特色是格外重視消費問題,消費論不但被置於卷首,還占了全書約五分之一的篇幅。這一篇幅占比甚至比麥夏律(馬歇爾)《經濟學原理》中的消費論(只占十分之一)還多。[53]雖然朱通九注意到李權時的消費决定論其實有國外的馬歇爾爲先驅,但仍有論者認爲李權時所論正是“打倒外國教科書”的國產創新。[54]

王亞南認爲,消費决定論不過是馬歇爾經濟學的中國版,而“消費者”實乃“剝削者”遮掩自身立場的僞裝。[55]爲反駁消費决定論,王亞南進一步引用了馬克思論證生產决定論的《〈政治經濟學批判〉導言》。馬克思此文主張生產屬决定性範疇,它不但優先於分配範疇、交換(流通)範疇與消費範疇,還可將這幾個範疇重新聯繫起來,獲得統一的解釋。[56]此文成爲王亞南以生產决定論批判消費决定論的論據。[57]雖然王亞南沒有注明引文出處,但其徵引譯文可以確定來自郭沫若以《經濟學方法論》爲題發表在《社會科學講座》第一卷的文本。這也是《〈政治經濟學批判〉導言》的第一部中文全譯本。[58]

馬寅初也是中國經濟學社的領導者。他在1935年刊行的《中國經濟改造》是其首部談論中國國民經濟應當如何建設的專著。該書共有十篇,第三篇至第九篇是全書的主體。如只看目錄,並不能知曉章節安排的邏輯原因,所以馬寅初特別以第二篇爲“本書提要”,講解第三篇至第九篇之間的“連鎖”關係。然後再給全書加上第一篇(總論)和第十篇(結論)。雖然馬克思主義者早已注意到馬寅初的觀點,[59]但專門商榷其觀點的左翼論文,當以王亞南對《中國經濟改造》的評論爲首。[60]

若以《〈政治經濟學批判〉導言》的觀點衡量以“連鎖”構成全書的《中國經濟改造》,後者的缺點就是缺乏有意義的叙述邏輯。《〈政治經濟學批判〉導言》認爲,政治經濟學的叙述應以最根本的抽象規定性作爲開端,然後其他規定性再以合乎邏輯的方式依次出場,逐漸豐富,構成思維上的具體。因此,具體乃是許多規定的綜合,是多樣性的統一。用馬克思的話來說,這就是“從抽象上升到具體的方法”(die Methode vom Konkreten zum Abstrakten)。[61]

王亞南沒有搬出《〈政治經濟學批判〉導言》同馬寅初對話,但其評論仍近於此文之精神。他認爲《中國經濟改造》的章節安排缺乏邏輯聯繫,全書鬆散,故必須“爲補救那種缺陷而强行插入”一個“本書提要”來主動說明各個環節之間的“連鎖”。[62]王亞南準確掌握了馬寅初著作的特點,因爲馬寅初日後的重要著作也重複使用這種獨特的寫作方法。比如,馬寅初在1943年發表的《經濟學概論》一書再次以“本書各篇之連鎖”來說明全書各章節之間的關係,但將其置於全書之末。[63]

王亞南對中國經濟學社成員的商榷都和經濟學體系的叙述方法相關:李權時等人涉及叙述的開端,馬寅初涉及開端後的邏輯展開。雖然此時的王亞南只能商榷而未能真正建立自己的體系,但馬克思主義者爲奪取經濟學話語權而戰鬥的姿態已通過王亞南的批判而充分得到體現。

五、評估南京國民政府的經濟建設能力——抗戰爆發前後

抗戰爆發前夕,王亞南的理論批判進一步觸及南京國民政府能否成爲中國經濟建設主體的問題。若其足爲主體,封建殘餘就能在南京當局推動的近代化建設中被克服;反之,南京當局便只能是與封建殘餘相適應的落後政權。南京當局在1935年至1936年間提出的經濟建設政策是引起論壇評價其建設能力的關鍵事件。其中包含了1935年11月的幣制改革、1936年3月的“中國經濟建設方案”及6月正式發動的“國民經濟建設運動”。國民經濟建設運動以計劃經濟爲內涵,當局期望這場運動能讓國防需要在五年之內獲得充實並使民眾生活水平得到提高。

馬寅初以南京當局爲經濟建設主體的全體主義論是王亞南介入此議題的契機。全體主義論是馬寅初在1935年發表的《中國經濟改造》中提出的。爲使全國經濟能在南京當局的統制下獲得改造,他認爲“一盤散沙”的中國人必須摒棄西方的自由主義和個人主義。具體而言,“吾人今日所應建立之經濟學說,應以團體的利益爲前提,使團體之各部分,皆有其應負之責任。各部之間,更應有有機的聯繫,而後方能成一整個之經濟團體”。[64]他將國家重於個人的這種思想托於德國斯盤(O. Spann)的全體主義,並稱全體主義乃是社會主義和資本主義以外的第三大經濟學說體系。[65]馬寅初還主張中國經濟應通過重商主義關注的國際貿易順差而富國,從而實現全體主義。

王亞南反對馬寅初的見解。他認爲,所謂中國不需要再論自由主義或個人主義的說法,讓人看不清中國仍然存在的“封建孽障”。其次,歐洲重商主義始終以“殖民地貿易的獨占”爲前提,但馬寅初以重商主義發展中國經濟的構想不包含殖民地市場的占有。加上中國經濟各領域都受帝國主義勢力操控,中央政府依照全體主義改造全國經濟更屬難事。[66]“我們每項國民經濟建設,或國民經濟建設的每個部門,都已經或將要碰著帝國主義或明或暗,或直接或間接的破壞與捉弄。”[67]“必要中國民族獲得解放,才能自主地發展我們的國民經濟。”[68]總之,王亞南不看好南京當局成爲經濟建設主體的可能性。

各方輿論向國民經濟建設運動的積極靠攏讓王亞南的見解顯得相當邊緣。除了中國經濟學社迅速爲運動發起徵文,建言獻策,[69]供稿人以左翼學者爲主的《中國農村》也開始響應運動,尤其是首次刊文談及此次運動的第2卷第7期(1936年7月刊行)。雖有作者和王亞南一樣强調反帝是建設國民經濟的前提,[70]但同期發表的錢俊瑞的《目前研究中國經濟的目標》一文却試圖從抗日民族統一戰線的角度爲運動提出論證,震撼論壇。

正在進行的中國農村社會性質論戰是《目前研究中國經濟的目標》的寫作背景。論戰中,以《中國農村》爲陣地的中國農村派主張研究以農村生產關係爲主的社會關係,突出農村階級鬥爭,反對民族資本、地主和富農。與中國農村派相對立的中國經濟派則主張研究生產力特別是技術關係,因而努力論證農村階級鬥爭已無必要。相較於兩派的對立態勢,《目前研究中國經濟的目標》試圖從抗日民族統一戰線的高度彌合雙方差异。錢俊瑞主張“一定要糾正過去把技術的範疇和社會的範疇機械地對立起來的錯誤”,使過去在論戰中被對立起來的生產關係和生產力成爲共同的研究對象。“我們要研究全民族對敵抗戰的物質(或稱物資)與社會的基礎”,“我們必須用更多的注意來研究中國資源的分配、生產,以及金融交通運輸的技術機構,爲的是要完成我們經濟上的總動員,保證我們對敵人抗戰的勝利”。他還主張,民族資本、地主和富農也可能支持抗日,因此不能再拘泥於生產關係上的階級對立。[71]

爲論證上述觀點,錢俊瑞撰寫了小册子《中國國防經濟建設》,以及《國民經濟建設方案》和《我們要建設國家資本主義》兩篇文章,引發了著名的國防經濟論爭。論爭也讓左翼經濟學家逐漸走上抗日民族統一戰線的軌道。[72]雖然王亞南也贊成建立抗日民族統一戰線,但他認爲錢俊瑞的新論點不夠徹底。首先,農村的土地問題仍然只能依靠生產關係的解放才能獲得最終解决,不可能依靠當局各種“溫和”的土地政策。其次,任何形式的國民經濟建設乃至資本主義發展都必須以中國“排除”帝國主義爲前提,但當時執政的國民黨無力爲之。更重要的是,他認爲錢俊瑞以執政當局爲建設主體的設想“完全建立在假定上面,即(國民黨能夠)建立革命的民主主義政治實現的假定上面,如其說一切政治形態,是受决定於其社會經濟結構,那在當前的社會經濟關係下,企圖實現那種型態的政治,其希望就極渺茫”。[73]

六、結語:從20世紀30年代向40年代的轉換

王亞南的20世紀30年代結束於1939年出版的最後一本譯著,[74]40年代則發端於1940年9月獲得的大學教職。年届四十的王亞南成爲廣東中山大學經濟系教授,從此開啟了他奮鬥到最後一刻的教育事業和學院生涯。教職讓他首次有充分的時間思考剛譯成的《資本論》如何應用於中國實際以及“中國經濟學”的學科建設路徑。以他爲中心的師生在此形成了馬克思主義政治經濟學的學術社群,並創辦專門學報《經濟科學》。30年代形成的基本觀點和《資本論》的理論支持,讓40年代的王亞南如水銀瀉地般寫出一篇又一篇論文。1946年集結論文成書的《中國經濟原論》,成爲其學術生涯的代表作。

與20世紀40年代豐富的著述生涯相比,30年代的王亞南更多通過名著翻譯、論戰,以及時論寫作去充實自我。他對主流經濟學界(以中國經濟學社爲代表)的不斷商榷,更是30年代中國馬克思主義者中有代表性的戰鬥。王亞南在30年代形成並堅持到40年代的思考,在《中國經濟原論》中得到發揮。首先,他摒棄了主流經濟學的叙述體系,將自己的作品奠基於馬克思主義政治經濟學。其次,他確認國民政府直到40年代仍未有效推動中國的經濟建設,導致中國社會性質仍然是前資本主義社會(他稱之爲半封建半殖民地社會)。其三,基於有限論,他確認研究資本主義經濟的《資本論》體系不能直接解釋處於前資本主義社會的中國。其四,爲了發展廣義政治經濟學,他主張應用“比較的”“全面的”“發展的”原則,比較《資本論》體系與中國現實的落差,然後從落差中指出中國社會如何因爲帝國主義和封建殘餘而畸形。其五,比較《資本論》體系與中國現實之落差的具體方式是,大致依照《資本論》的叙述次序,從商品講起,然後依次說明貨幣、資本、利息利潤、工資、地租、恐慌等範疇。[75]

凝結在20世紀40年代《中國經濟原論》中的方法,其實已經在王亞南30年代的思想探索中醞釀。在王亞南誕辰120周年後的今天回望他的學術生涯,20世紀30年代正是塑造其經濟思想的“軸心時代”。

註釋

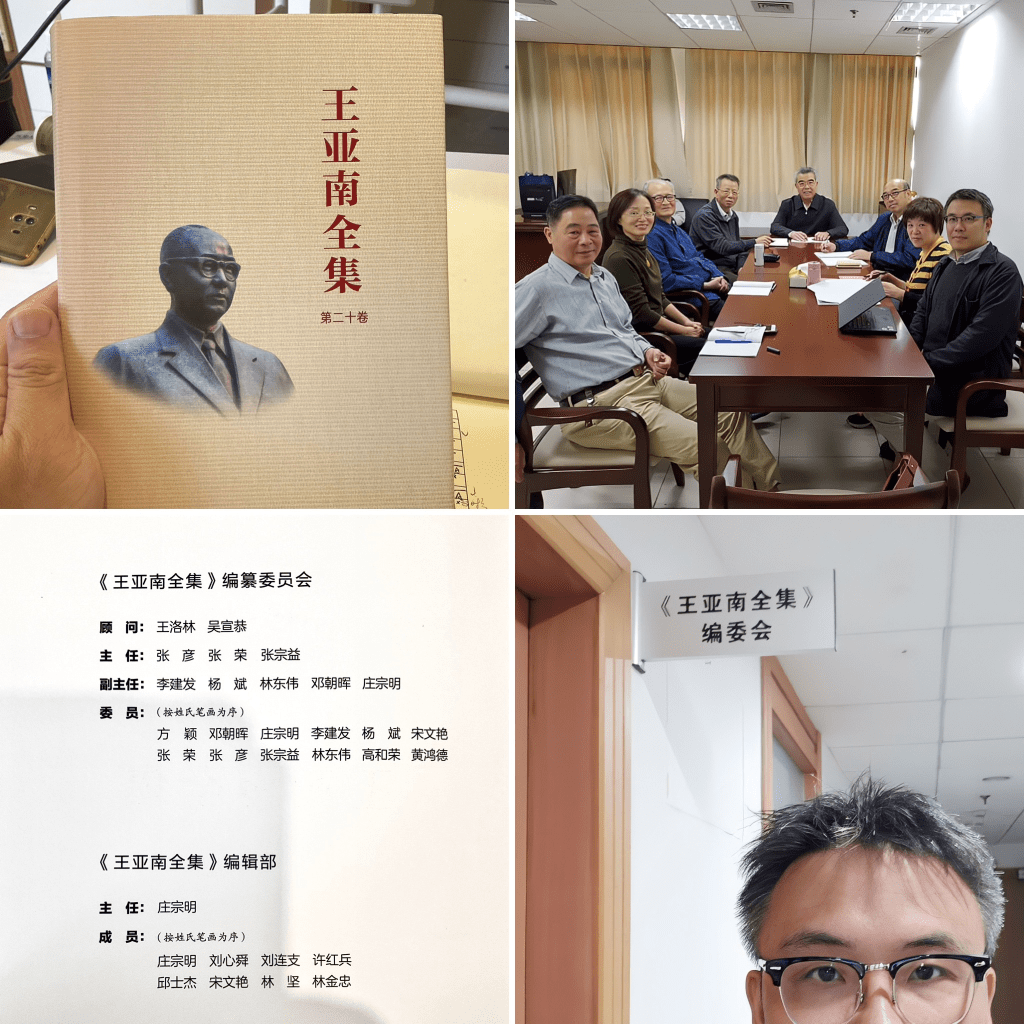

[1] *本文爲國家社會科學基金重大項目“《王亞南全集》整理與研究”(批准號:20&ZD063)的階段性成果。

[2] 厦門大學人文學院歷史系。

[3] 郭大力:《譯者跋》,載卡爾馬克思:《資本論》第3卷,郭大力與王亞南譯,上海:讀書生活出版社1938年版,第763頁。

[4] 蔣夷牧與王岱平:《生命的轍印》,福州:海峽文藝出版社1986年版,第18-19頁。

[5] 王亞南:《自傳》,轉引自蔣夷牧與王岱平:《生命的轍印》,第20頁。

[6] 王亞南:《經濟學史序論》,載《讀書與出版》第2、3期合刊(1933年5月),第47頁。

[7] 王亞南:《經濟學史序論》,第47頁;蔣夷牧與王岱平:《生命的轍印》,第20頁。

[8] 王亞南:《經濟學史》上卷,上海:民智書局1933年版。

[9] 王亞南:《政治經濟學史大綱》,上海:中華書局1949年版。

[10] 郭大力:《西洋經濟思想》,上海:中華書局1950年版。

[11] 郭大力:《譯者跋》,第764頁。

[12] 鄭易里:《最早的中文全譯本<資本論>》,載《革命文物》1978年第3期,第45-46頁。

[13] “就第一卷說,序跋以及由第一篇至第四篇是我譯的;第五篇至第一卷終,是亞南譯的;就第二卷說,序和第一篇是亞南譯的;第二篇第三篇是我譯的。但到了第三卷,因爲亞南擔任更重要工作的緣故,他只能譯極少的部分了(第六篇第三十七章至四十章),其餘的部分就都歸到我肩上來了。我爲使譯名統一,筆調近於一致起見,當時對全稿負起責任。”參見:郭大力:《譯者跋》,第764頁。

[14] 鄭易里:《最早的中文全譯本<資本論>》,第45-46頁。

[15] 關於上述德文版和日文版的翻譯狀况,參見:宇野弘蔵、大島清編集『資本論辭典(縮刷普及版)』青木書店、1966年、695-696頁、727-729頁。

[16] 王亞南:《中國經濟原論》,永安:經濟科學出版社1946年版;郭大力:《生產建設論》,永安:經濟科學出版社1947年版。

[17] 王亞南:《略論經濟學之基礎並答辛茹君》,載《讀書雜誌》第1卷第6期(1931年12月),第4頁。

[18] 王亞南:《略論經濟學之基礎並答辛茹君》,第10頁。

[19] 此處所稱的“政治經濟學對象有限論”概念援引自蘇聯列格勒大學出版的《社會主義政治經濟學史》。此書是蘇聯解體前比較權威的相關教材之一。由於此書漢譯本並未附錄許多專有名詞的原文,故本文亦同時參考了俄文原文版。可參見:Д.К. Трифонов and Л.Д. Широкорад, eds., История Политической Экономии Социализма, 2-е изд. ed. (Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1983)。有限論的意義和漢語中常說的狹義政治經濟學不太相同。漢語中的狹義政治經濟學概念一般與廣義政治經濟學相互補充,但有限論却否認廣義政治經濟學。

[20] 即王亞南曾徵引過的《國民經濟學入門》(Einführung in die Nationalökonomie)早期漢譯本和日譯本:羅撒盧森堡著:《新經濟學》,陳壽僧譯,中國新文社1927年版。ローザ・ルクセンブルグ『経済学入門』佐野文夫訳、叢文閣、1926年。

[21] 王亞南的有限論思想殘留至1949年出版的《政治經濟學史大綱》。他指出:“廣義經濟學”只是“經濟思想”,而“狹義經濟學”才是“應資本主義社會的種種要求”才得以形成的“近代嚴格意義經濟學”。參見:王亞南:《政治經濟學史大綱》,第2頁。但隨後他又在另外一篇論文中訂正上述說法:“這裡特附加說明,在拙著《政治經濟學史大綱》第一章第一節中,我自己也曾犯了一個錯誤,認爲嚴格意義的政治經濟學,是到資本主義社會才有作著科學研究的可能與必要。而在以前的社會,則無此必要與可能。那錯誤是從1933年舊版《經濟學史》中沿襲下來的。新版第二版原已全面改定過來,但改訂稿寄去,書已印出了。”見:王亞南:《廣義政治經濟學研究發凡(下)》,載《新中華》第14卷第6期(1951年),第29頁。

[22] 辛茹:《短評:質王亞南先生》,載《讀者》第1卷第1期(1931年7月),第113-115頁。

[23] “總之一句話,唯在資本主義社會,才要求經濟學之產生,亦唯在資本主義社會,經濟現象才有作爲科學研究之可能與必要。”見:王亞南:《略論經濟學之基礎並答辛茹君》,第9頁。

[24] 王亞南:《封建制度論》,載《讀書雜誌》第1卷第4、5期合刊“中國社會史的論戰”第1輯(1931年8月),第47頁。

[25] 《編者的話》,載《讀書雜誌》第1卷第4、5期合刊“中國社會史的論戰”第1輯(1931年8月),第1頁。

[26] 最早涉及生產人民黨內部派系矛盾者,是以記者身分親自在閩變時期的福州進行訪問的伊羅生。他將第三黨和“社會民主黨”的矛盾視爲閩變內部最主要的派系矛盾,並稱“社會民主黨”將第三黨擠出“人民革命政府”。 伊羅生所稱的“社會民主黨”就是《讀書雜誌》同人。而旅日學者周偉嘉則在伊羅生觀點的基礎上將“社會民主黨”改稱爲“神州國光社”派。“神州國光社”即《讀書雜誌》的出版社。參見:伊羅生:《在福建所見的“激烈”辭句與實地狀況》,載《中國論壇》第3卷第3期(1933年12月),中文頁1-12、英文頁11-12;周偉嘉『中国革命と第三黨』慶応義塾大学出版会、1998年、184-220頁。

[27] 蔣夷牧與王岱平:《生命的轍印》,第30頁。

[28] 編者:《論言論自由(代發刊詞)》(寫於1933年12月18日),載《人民日報》(福州)1933年12月21日,第3張第2版。

[29] 福建省檔案館(編):《福建事變檔案資料(1933.11-1934.1》,福州:福建人民出版社1984年版,第71頁。

[30] 《人民日報社社長易人:胡秋原辭職王亞南繼任》,載《人民日報》1933年12月13日,第1張第3版。

[31] 《首都私立中等以上學校應向文委會重行登記:文委會昨公布第七次會議記錄》,載《人民日報》1933年12月21日,第1張第3版。

[32] 王亞南提出的方案參見:《人民日報大改革:决提早出版時間,一周後准每晨六時出報》,載《人民日報》1933年12月15日,第2張第1版。

[33] 編者:《論言論自由(代發刊詞)》。

[34] 《王亞南氏昨在政訓處講演:題爲新經濟學,聽眾五百餘人》,載《人民日報》1933年12月17日,第1張第3版。

[35] 參見《人民日報》1933年12月18日(第3張第2版)、1933年12月21日(第3張第2版)、1933年12月22日(第3張第2版)、1933年12月23日(第3張第2版)、1934年1月9日(第3張第2版)、1934年1月10日(第3張第2版)。

[36] 王亞南:《生產經濟學(續)》,載《人民日報》1933年12月21日,第3張第2版。

[37] 參見:《建議生產人民政權共分八步進行》,載《人民日報》1933年12月14日,第1張第2版。《生產人民黨總綱草案》,載福建省檔案館(編):《福建事變檔案資料(1933.11-1934.1》,第55-68頁。

[38] 《王亞南氏昨在政訓處講演:題爲新經濟學,聽眾五百餘人》,載《人民日報》1933年12月17日,第1張第3版。

[39] 王亞南譯著:《中國社會經濟史綱》,上海:生活書店1936年版。

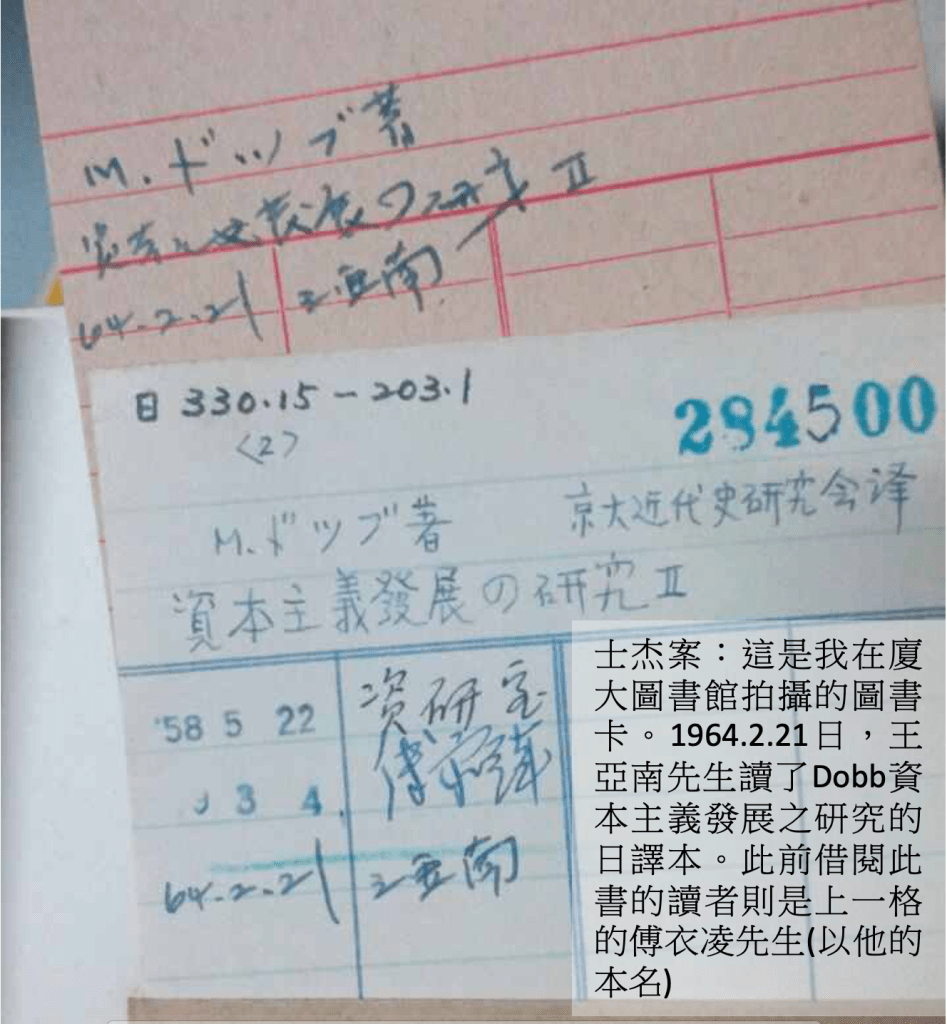

[40] 王漁邨〔王亞南〕:《中國經濟讀本》,上海:一般書店1937年版。王亞南撰寫此書之前還有杜魯人(何干之)與任曙各自撰寫的同名書,均由上海“現實出版部”在1934年出版。另外,王亞南的《中國經濟讀本》與本文前引《經濟學史》上册、《中國社會經濟史綱》、《中國經濟原論》、《政治經濟學史大綱》等專著均已重新校勘,收錄於《王亞南全集》(厦門大學2021年版)中。

[41] 森谷克己『支那社會経済史』東京章華社、1934年。森谷此書有三種中譯本。分別是王亞南譯本(1936年7月)、陳昌蔚譯本(《中國社會經濟史》,上海:商務印書館1936年9月版),以及孫懷仁譯本(《中國社會經濟史》,上海:中華書局1936年11月版)。後兩種譯本都是全譯本,王亞南譯本則是在譯出森谷的全書之後,另外加上自己寫的緒論。

[42] 王漁邨『支那経済読本』田中忠夫訳、東京學藝社、1937年。

[43] 王漁邨:《中國社會經濟史綱》,第22頁。

[44] 王漁邨:《中國經濟讀本》,第22頁。

[45] 章振乾撰述:《福建文史資料第35輯:閩西農村調查日記(1945年4月-7月)》,中國人民政治協商會議福建省委員會文史資料委員會1995年版。

[46] 孫大權:《中國經濟學的成長:中國經濟學社研究(1923-1953)》,上海三聯書店2006年版。

[47] 參見:王亞南:《恐慌學說之理論的檢討》,載《文化雜誌》創刊號(1931年9月),第1-18頁。本文批判中國經濟學社成員唐慶增《馬克斯[思]經濟思想與中國》一文關於馬克思主義不足以研究中國經濟的論點。

[48] 杜林:《評李權時博士的消費問題解决法》,載《新思想月刊》第7號(1930年7月),第1頁。

[49] 王既知:《李權時經濟學批判》,載《二十世紀》第1卷第8期(1932年),第151-187頁。

[50] 趙蘭坪:《經濟學大綱》,上海:商務印書館1935年版。

[51] 吳世瑞:《經濟學原理》,上海:商務印書館1935年版。

[52] 李權時:《經濟學原理》,上海:民智書局1933年版。

[53] 朱通九:《書報評論:批評李權時著經濟學原理》,載《經濟學季刊》第1卷第1期(1930年4月),第232-246頁。

[54] 劉南陔:《評李權時的消費論》,載《商業雜誌》第4卷第3號(1929年3月),第2頁。

[55] 王亞南:《生產經濟學(續)》,載《人民日報(福州)》1933年12月21日,第3張第2版。

[56] 馬克思:《<政治經濟學批判>導言》,載中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局(編):《馬克思恩格斯全集》第30卷,北京:人民出版社1995年版,第21-53頁。

[57] 王亞南:《生產經濟學(續)》,載《人民日報(福州)》1933年12月22日,第3張第2版。

[58] 社會科學講座社(編):《社會科學講座》第1卷,上海:光華書局1930年版。並參見:丁景唐:《“在馬克思主義的旗幟下”的<社會科學講座>》,載《出版史料》1983年第2期,第41-46頁。

[59] 比方李季和陳獨秀先後在1926和1928年分別批判過馬寅初。分見:李季:《馬克思通俗資本論序言》,載《新青年》第3號(1926年3月),第71-81頁;撒翁〔陳獨秀〕:《馬寅初又來出博士的醜》,載《布爾塞維克》第1卷第1期(1927年10月),第31頁。

[60] 即:王漁邨:《經濟學的貧困:評馬寅初先生的<中國經濟改造>》,載《大眾論壇》第1卷第2期(1936年11月),第82-85頁;王漁邨:《經濟學的貧困(續完):評馬寅初先生的<中國經濟改造>》,載《大眾論壇》第1卷第3期(1936年12月),第141-144頁。

[61] 馬克思:《<政治經濟學批判>導言》,第41-50頁。

[62] 王漁邨:《經濟學的貧困:評馬寅初先生的<中國經濟改造>》,第83頁。

[63] “本書各篇之連鎖”擺在全書最末一篇,即第七篇第一章的第一節。參見:馬寅初:《中國經濟改造》,上海:商務印書館1935年版,第195-197頁。

[64] 馬寅初:《中國經濟改造》,第24頁。

[65] 馬寅初:《中國經濟改造》,第26頁。

[66] 王漁邨:《經濟學的貧困(續完):評馬寅初先生的<中國經濟改造>》,載《大眾論壇》第1卷第3期,第141-143頁。王亞南對馬寅初的批判還可參見:王漁邨:《中國經濟讀本》,第173-176頁。

[67] 王漁邨:《帝國主義與中國國民經濟建設》,載《大眾論壇》第1卷第1期(1936年11月),第21頁。

[68] 當時有評者回應王亞南:“依作者的意見……中國當前的問題是民族問題,政治問題,而不是單純的經濟問題,可惜作者並未將這點充分明白表現出來,這可說是有點美中不足的。”參見:趙異:《書報介紹:介紹《大眾論壇》》,載《申報》1936年11月22日,第21版。

[69] 劉大鈞:《本社徵文之經過》,載《經濟學季刊》第8卷第1期(1937年5月),插頁。

[70] 喬:《國民經濟建設運動》,載《中國農村》第2卷第7期(1936年7月),第1-3頁。

[71] 錢俊瑞:《目前研究中國經濟的目標》,載《中國農村》第2卷第7期(1936年7月),第9、15頁。

[72] 錢俊瑞:《關於“經濟建設”內容和性質的討論(一)》,載《自修大學》第1卷第13期(1937年7月),第230-236頁。

[73] 王漁邨:《中國經濟讀本》,頁192-193。

[74] 柯爾:《世界經濟機構總體系》(The Intelligent Man’s Guide Through World Chaos),王漁村與王搏今(王禮錫)譯,上海:中華書局1939年版。柯爾(G. D. H. Cole,1889-1959)是英國費邊社的理論家。

[75] 關於王亞南寫作《中國經濟原論》的過程,參見:邱士杰:《<中國經濟原論>研究方法的形成》,載《中國經濟史研究》2021年第4期,第38-51頁。

探索更多來自 邱士杰的教學與研究 的內容

訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。