沒有任何客套寒暄──倪慧如老師一進門,便緊緊握住了陳明忠先生的手。 繼續閱讀

分類:社會運動史

二十世紀台灣社會主義運動簡史:組織史部分[未修改版](邱士杰)

2002年《黃榮燦和他的時代》座談會現場手記(邱士杰)

“歷史卻要新的現實主義的美術在中國茂盛,因為我們應該非服務現實的理想,去改造現實生活的一切,提高到一個健壯的全體不可”

--黃榮燦《新現實主義美術在中國》一九四六年

〔2002年〕三月二日上午,由台灣社會科學研究會主辦,在台北市的清華大學月涵堂舉行了題為《黃榮燦與他的時代》的紀念座談會,除了邀請到正在台灣訪問並作《南天之虹》新書發表的橫地剛先生之外,民眾史作家藍博洲先生,彰師梅丁衍教授也應邀出席。座談會由台灣社會科學研究會的曾健民先生主持,同與會的來賓與青年學子展開了深刻而饒富興味的對談。 繼續閱讀

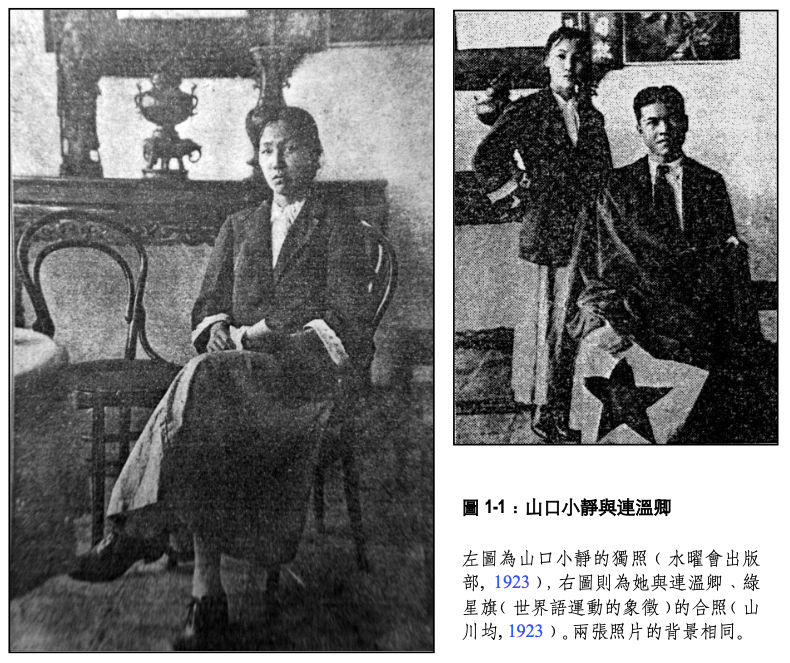

一生只能開花一次的青春:余清芳、謝晉青、山口小靜

《一九二四年以前台灣社會主義運動的萌芽》

第一章

一生只能開花一次的青春

第一節、余清芳與謝晉青

1.無政府主義者余清芳

2.無政府主義者謝晉青

第二節、背叛保守家庭的造反少女:山口小靜

1.皇國氛圍的台北與社會主義的東京

2.離開學校之後的生活鬥爭

3.馬克思主義者小靜

第三節、山口小靜的生與死

1.連溫卿與山口小靜的相遇

2.白色恐怖下的島內秘密讀書會:馬克斯研究會

3.花蕾落地

中以後之歷史,青春之歷史,活青年之歷史也。青年乎!其以中立不倚之精神,肩茲砥柱中流之責任,即由今年今春之今日今刹那為時中之起點,取世界一切白首之歷史,一火而摧焚之,而專以發揮青春中華之中,綴其一生之美於中以後歷史之首頁,為其職志,而勿逡巡不前。華者,文明開敷之謂也,華與實相為輪迴,即開敷與廢落相為嬗代。……願華常得青春,青春常在於華也。宜有即華不得青春,青春不在於華,亦必奮其回春再造之努力,使廢落者復為開敷,開敷者終不廢落,使華不能不得青春,青春不能不在於華之決心也。

──李大釗,1916[1]

整整二○年代的前一代,和四○年代後半以迄五○年代初的您們一代,雖然有世代之別,但是您們都同樣地把一生只能開花一次的青春,獻給了民族解放和國家獨立的事業;您們都抱著對於自由、光明和幸福的應許與憧憬,打碎了自己。

──陳映真,1995[2]

第一節、余清芳與謝晉青

1.無政府主義者余清芳

1915年,這是台灣進入二十世紀之後一個非常特別的年份。

首先,台南西來庵爆發了由余清芳(1879-1915)、江定(1866-1915)、羅俊(1854-1915)等人所領導的農民武裝起義。現象上,這是日本殖民台灣期間規模最大、宗教性格最強烈、同時也是具有結束意義的漢人武裝起義,史稱「噍吧哖事件」。其次,由日本伯爵板垣退助(1837-1919)赴台推動的「台灣同化會」遭到總督府當局命令解散,此事乃是《台灣社會運動史》所認定的「台灣社會運動史」開端。其三,由島內知名士紳所出資、波折甚多、籌備也久的「台中中學」正式招生開學,而「台中中學」設置運動正是經歷過那段時光的島內士紳所追加認定的「台灣近代民族運動史的濫觴」。[3]

這三個看似互不相關、沿革各異,卻又相互交錯於1915年的事件,使得1915年成為一塊界碑。1915年象徵著「前資本主義的/島內的/漢人武裝鬥爭」向著異質性的「資本主義的/島內外並起的/社會運動」轉化的分水嶺。然而余清芳及其領導的武裝起義並不僅僅是前一階段反抗形式的代表而已。曾親歷那個時代的日本大阪無政府主義者──逸見吉三(1903-1981)──證言了余清芳及其起義之意義實跨越了1915年所劃開的兩個階段。因為領導暴動的余清芳是個有著日本社會運動體驗的無政府主義者。

逸見回憶:當年余清芳因向學心切而曾渡海赴日求學。余清芳到橫濱後,一方面以理髮討生活,另一方面孜孜不倦地自學。當時橫濱有個直接行動派(直接行動グループ)的祕密集會,這是由該派倖免於幸德秋水「大逆事件」的吉田只次,田中佐市,村木源次郎和渡邊政太郎等人所組織。當時,余清芳工作的理髮店常常有位身材短小,舉止溫厚的日本人來理髮。是個雖有學究氣但與眾不同的工人。當時謠傳他是牽連在大逆事件中的一個危險份子,常有人跟蹤。但透過理髮時點點滴滴的交談,似乎開啟了本來多少有點消沈的余清芳的心扉。而當余清芳受邀前往拜訪,才知此人乃是吉田只次。此後余清芳開始參加直接行動派的集會,而應與該派人其他人士交往。他耽讀他們所提供的書籍,並以幸德秋水為首的直接行動派無政府主義為他自己的思想。[4]不久,日本官憲開始注意余清芳及直接行動派在橫濱的活動,理髮店的台灣人同工怕被牽連,店主亦怕麻煩,遂迫余清芳辭職。此後他輾轉於西日本的神戶、大阪一帶,但不久便音訊杳然。[5]

「我們再度聽到余清芳的消息是來自同情左派的記者宗上先生所秘密傳來有關台南大暴動的查禁新聞。」[6]所謂台南大暴動,就是爆發在西來庵的「噍吧哖事件」。逸見認為:西來庵事件由於其深遠的政治意義,長年來其消息被日本政府所封鎖,即便在解禁之後,亦僅允許官方見解的流傳,將余、羅等人的行動曲解為迷信所驅使的反文明暴動。事實上余清芳等人所謀求的是由台灣人自身相互扶助的共同社會,為其大眾化,遂以所謂大明慈悲國調和入宗教性,實際卻是非常現實的大眾蜂起。「就余清芳試圖將自己在日本所認知到的思想帶回故土實踐來說,他比我們更是先行者,是不二的真正的無政府主義者。」[7]

2.無政府主義者謝晉青

雖然逸見看見了余清芳及其大革命實踐而出的無政府主義,但余清芳是否真是一個有過日本社會運動體驗的無政府主義者?這是本研究尚無法證實的問題。但就算逸見的證言只是個故事,以無政府主義者為先驅的社會主義者卻正如逸見的故事那般,在台灣社會運動誕生之初便介入運動。當台灣議會設置請願運動者在1921年的東京使1915年以來的台灣社會運動暗流正式浮上檯面,社會主義者也將同時站上這段運動史的舞台、甚至更早。而大陸留日學生謝晉青(晉青、晉卿,?-1923)就是此時首先站上舞台的一個代表。

謝晉青是誰?他是1920年前後赴日留學的中國無政府主義者,也是將日本社會主義運動的消息及理論大量傳入中國的重要推手。當時的謝晉青曾在東京的中國基督教青年會中辦起一個販賣進步刊物的「東方書報販賣社」,一時成為各國社會主義者的文化中心與藏匿處。後來,謝晉青與羅任一(羅豁、羅志道,1897-1965)、高一涵(1884-1968)殷汝耕(1885-1947)等旅日學生進一步組織了名曰「東京通信社」(1920.7)的小媒體。[8]假使翻開同時期的上海《民國日報》及其副刊《覺悟》,就能看到許多由謝晉青及羅任一所譯撰的許多日本社會運動消息與理論。通信社成立後不久,謝晉青更迅速將報道的視線從日本「內地」延伸到至日本的殖民地──台灣與朝鮮。1920年9月,謝晉青寫下一篇題為〈台灣與朝鮮〉的文章。此文專述朝鮮與台灣人民的共同苦痛,並以已經展開各種激烈反抗運動的朝鮮為參照,而對尚未產生解放運動的台灣表示惋惜:[9]

我們很長久沒有聽說台灣人對日本有什麼動作的表示。據我所看見的台灣留學生和僑居日本的商人等,似乎都很恭順於日本的。不過我沒有親自到過台灣內地,不能說出他們內地人的真情實況。……

我知道台灣人──有覺悟的──心中是非常痛苦的,有意思不能發表。若是一句話不對,立時就要吃瀰天的大禍!他們也想回到中國,但又因為有財產的束縛──財產不得移出境外──況且中國又是終年戰亂的黑暗地方,回來也是不能自由的!

零零丁丁的台灣人,在偌大一個世界裡,竟沒有一塊能容他的地方,更沒有一點容他說話的空氣,真是苦的很呀!

雖然他的惋惜乃以「似乎都很恭順於日本」的台灣留學生及僑商為對象,然此並不意味謝晉青的關懷及視角狹窄。實際上,僅僅一個月之後,謝晉青便把視角轉向了台灣原住民,發表了題為〈台灣生番的精神與道德〉(1920.10.18)的文章。他譴責日本人對於原住民的鎮壓,更歌頌原住民的反抗。[10]

也許謝晉青並未將自己當成局外人吧,他對台灣的關心持續著。當台灣議會設置請願運動正式展開(1921年1月30日在東京遞交請願書),謝晉青的視角便又轉回僑商士紳。然而,此時的他已不是惋惜這些人沒能形成反抗運動,而是直言譴責其運動所體現的性質。他譴責領導議會請願運動的「紳士們」,只敢要求台灣「自治」而不敢要求從日本「獨立」出去。他在〈台灣人底政治運動〉(1921.2.16)中寫道:[11]

現在的世界大局變了,台灣底紳士們,聽見愛爾蘭;菲律賓、印度等,都有自治底聲浪,所以他們——台灣紳士——也就來向日本人要求自治。要求獨立底話,它們是不敢說的,並且也是不敢想的;所以只有要求要求極小範圍的自治。他們底目的,是想要日本政府撤廢或改訂這六三法令,給予日本國民所守的同樣的法律與他們。唉!要和日本人守同樣的法律!其實,日本底國民現在是否能得自治?台灣底紳士們呀!你們在奴隸地位上,不必向主子計較待遇底優劣。你們果然想自由,還須轉回頭來,向著三百萬同胞們要求。不然,我就要說:你們運動底目的,是為著當日本底議員,做日本底官吏。

謝晉青的嚴厲批判引來了文學家劉大白(1880-1932)的反詰。他在〈台灣底富翁巨紳和橫濱底僑商領袖〉(1921.2.23)一文中指出:[12]

晉青君對於台灣底富翁巨紳底向日本政府要求及小範圍的自治,頗不滿意;但是我覺得他們到底嚐過了亡國奴底滋味,不能不說他們多少有一點覺悟!你看像橫濱底僑商領袖,還在那兒借﹝藉﹞著日本政府底勢力,拼命地興文字獄,構煽黨禍,鍛鍊株連,陷害同胞,恨不得早點作亡國奴才好哩!

雖然謝晉青與劉大白的討論並無後續史料可以說明,但謝晉青對於請願運動的揭發卻是現知最早來自社會主義者的批評。謝晉青心中大概有個「解放運動」的藍圖吧!與請願運動相比,朝鮮或台灣原住民的反抗形式也許更符合他的期待。雖然謝晉青本人因病早逝(1923年逝世)從而無從猜想其最終想法,然而他在「東京通信社」的同志──羅任一──卻於1924年實現台灣社會主義運動史上第一個成功組織化的團體,也就是「平社」(詳見本研究第四章)。

從逸見吉三眼中的無政府主義者余清芳,到關心台灣的謝晉青;從謝晉青批判請願運動,再到台灣社會主義運動實現組織化。其間經過將近十年的時間,也經歷了余清芳與謝晉青的先後謝世。這些青年革命者的過早逝去似乎是這個時期的普遍現象。而早逝的女性社會主義者山口小靜(1900-1923)[13]就是又一個過早耗盡她「一生只能開花一次的青春」的台灣社會主義青年。

第二節、背叛保守家庭的造反少女:山口小靜

午後,又單獨到海邊,這次才看到蔚藍而燦然的海。一個人真想跳起舞來。好多裸體的人在拖著翻覆的船隻上岸。

躺在沙灘上讀《俊寬》。

七點左右回到家裡,山口小姐已經早一步先走了。

──永倉照子日記,1920年2月18日[14]

1.皇國氛圍的台北與社會主義的東京

山口小靜生於一個全然與社會主義思想扞格不入的保守家庭,同時也生長在日本殖民壓迫之下的台灣。小靜的父親山口透(1856-1938),曾在甲午戰爭之際擔任近衛師團的從軍記者,隨著最終死於台灣的北白川宮能久親王行走各地。後來則擔任起供奉北白川宮之台灣神社的神官。小靜的祖父、父親、母親,均有深厚的漢學或國學背景,祖父並在台北各校教倫理。小靜的大哥也是神官,二哥則畢業於東大法學院,是右翼團體「興國同志會」的一員。對於少女時代就被視為才女的小靜,山口家也進行了有計畫的培養,1916年畢業於台灣總督府台北高等女學校(今北一女)之後,便送至東京就讀女子高等師範國文科。[15]她父親準備讓她在女高師畢業後當上女子學習院的教授,期待有朝一日能成為皇族公主的恩師。[16]

小靜十歲時,發生以社會主義者幸德秋水(1871-1911)為主角的「大逆事件」。當局宣稱幸德等人意圖以炸彈暗殺當時的明治天皇。在一次飯後聊天裡,對著小靜及其母親,山口透以此事問她們兩人的感想。小靜的母親贊同山口透的判斷,認為這些社會主義者都是壞人。然而小靜卻語出驚人表示不以為然的看法。其言一出,不但極大地激怒其父親,她母親也將小靜拉至另處,看著她,悲憤欲絕流著眼淚說:[17]

生出會說這種大逆不道之言的女兒,是我的恥辱,我對不起妳父親、對不起國家、也對不起供奉在神社的北白川宮。我要把妳抓起來刺死,我也要切腹謝罪。

小靜幼年的這番經歷,彷若是種預示。

小靜年長之後遂前往東京女高師學習。1919年前後,小靜結識了兩位成為終生友人的女同學:永倉照子(永倉てる﹛子﹜、林てる﹛子﹜,1900-1923)與貝原泰子(貝原たい﹛子﹜、西たい﹛子﹜,1894-1930)。永倉照子曾在其日記中記下了她與小靜當年的苦悶:[18]

﹛1920年2月17日。﹜終於下雪了,一天中翻翻雜誌,在床上翻來覆去,吃著納豆,與山口小姐聊天,感覺到人類被安排的境遇是很重要的,田園的土味,無論如何是拿不掉的,我們會反抗環境,最終還是會被環境所征服。

山口小姐是個懷疑家,因為動彈不得的處境而感到被囚錮。但她卻是一個不能不動的人。

﹛1920年2月18日。﹜如雪國的陽光那般矇矓的太陽出現於松林之間,仰首看了幾次,會是好天氣吧。很想看藍色的海,真是不看就不想回來,早餐後,兩人相伴到海邊,淺綠色的海,漆黑的天空,山口小姐在冷風中靜默地佇立著。我將頭縮在風衣裡獨自走著,真受不了這麼憂鬱的海,我滿心渴望著光明。

被禁錮的、在冷風中凝望著海面的小靜,當時想到了什麼?

1919年秋,作家有島武郎(1878-1923)在東京女子大學發表演講,小靜起而提出挑戰性發言,在女學生中造成轟動。[19]不久,小靜等三個女學生前往著名的社會主義女性解放運動家山川菊榮(1890-1980)居所拜訪。[20]山川菊榮的愛人即山川均(1880-1958),是日本社會主義運動的重要先驅及領導人,也是日本共產黨創黨期的關鍵人物。對於始終感到思想受到束縛的小靜來說,她與山川夫婦的接觸是其急劇激進化的契機。小靜自此開始參加山川均所主辦的社會主義研究團體「水曜會」。[21]1920年夏天,小靜並與永倉、貝原等女學生進一步組織了社會主義研究團體,也集會於山川家中(東京府荏原郡大森新井宿六八二番地[22])。山川均回憶:[23]

好像是1920年的夏天,有五六位女性說要開研究會而來使用了我的住家。就在這研究會上,我首次認識了山口小靜氏。

在這會上,我也講過一二次話,當時我就認為,這是位難得的、思路明晰的人。

山川菊榮則云:[24]

這一沒有正式名稱的女學生團體,每週或隔週到我在大森新井宿的家裡集會,有時我作講話,山川先生也來講過。記得當時是好像不以婦女問題而以社會主義的原則論為主題。因時際會,常提起俄國革命,剛好羅素也到中國訪問,改造社的山本實彥就順便請他到日本,這位羅素以純然英國式的自由主義立場對布爾什維克革命提出猛烈批判,當時正值堺利彥與山川進行反擊的時候,當然這些也會被提出來討論。

不久,與會同學希望能進一步與女性勞動者交流。於是山川菊榮便至勞動總同盟本部與鈴木文治(1885-1946)等人會面。恰巧有一《日日新聞》記者在場,菊榮本不欲明言。但因鈴木與那位記者的保證,菊榮便將女學生們的希望說了出來。同年5月便與富士瓦斯紡織會社幾位熱心的女工在鈴木家進行了半天愉快的座談。本來還想每月進行一次,然而女工旋因罷工失敗而被解雇,而且那名記者竟將座談會寫成同月28日《日日新聞》的頭條,導致警察衝到東京女大恐嚇校長安井哲子。沒有面對過警察的校長便在驚慌中開除了永倉照子與貝原泰子。[25]

2.離開學校之後的生活鬥爭

由於小靜自十七、八歲便肺病纏身、又想專心於社會運動,早先即曾自請退學。但校方愛惜她的才華,便勸她保留學籍;只要接受形式上的考試,便能於次年(1921)3月畢業。然而《日日新聞》的報導扭轉了一切。女高師一反態度,竟將小靜無預警退學。[26]

永倉與貝原,後來分別與新人會的指導者林要(1894-1991)以及《社會主義研究》的編輯西雅雄(1896-1944)結婚。隻身離家的小靜,則因愈發嚴重的肺病而決定離京療養。永倉照子寫給林要的信中提到:[27]

﹛1920年12月11日。關於結婚之事,﹜也有山口小姐的恭喜。但她還是要獨行,感覺路是要一個人獨行的。山口小姐與菊榮夫人,可能對我有所不滿。但就積極面而言,大概也不至於放棄我。山口小姐說:「我將暫時對付病魔,等著您重新出發的日子。」

小靜自1920年9月起,連續有38、39度的高燒,10月11日更住進醫院。[28]與此同時,山川均也因重病而被醫師要求暫離東京去靜養,遂於10月轉移到茅崎西海岸暫住。[29]小靜拜託山川菊榮,在山川均居所附近找處套房給她。被退學的貝原泰子也受山川菊榮的拜託而至當地照顧山川均。小靜於12月到茅崎海岸。[30]在茅崎的這段期間裡,山川均與小靜有了更多的往來,山川均回憶道:[31]

那年冬天,在我轉地療養的地方,有兩個月左右的時間,幾乎每天都和山口氏有談話的機會。同志山口小靜氏是我所認識的許多同志中,能最切題提問的人。而且對我前日所講過的話,還能在次日反覆思考的人。幾個月之後回來,她已成為了卓越的馬克思主義者,優秀的共產主義者,並且是一位熱烈的革命家。直到同志山口小靜氏死後,才聽到她為決心投入實際運動而放棄與愛人結婚的悲壯傳言,當時我並不感到意外。她愛無產階級革命更甚於愛其愛人,[32]我不僅以稱呼其同志為榮,更以稱呼其勇敢的同志、尊敬的同志為榮。

1920年冬天到次年春天,我在茅崎海岸進行轉地療養,當時也正如現在過著自炊自食的生活,不久,山口氏離開了大阪的醫院,搬到我居處的附近來,其中幾乎有一半的時間在我住處生活。午飯的時候,她就提著加熱便可食用的牛肉鍋,到我這裡一起吃飯。天氣好的時候,就扛著那塊灰色的毛毯,邀我一起去海邊曬太陽,一起躺在那裡互相朗誦著第三國際第一次代表大會的宣言。

在茅崎療養期間,小靜說要做點事情,所以山川均讓她研究匈牙利工農革命。成果則在1921年9月底的水曜會例會上發表。[33]

1921年春,小靜從茅琦轉到鵠沼的農民家庭療養。因拒家中接濟,上京尋職;但由於有病在身,無法找到適當的工作。那年夏天只好暫時到大森海邊,找個管家兼女傭的工作而住下。然而:[34]

但是到底是從不知勞苦的學生生活過來的女學生,就算在自由自在的人家裡面,要當女傭還是無法勝任。有次主人要她烤麵包,她竟來信告訴我﹛山川菊榮﹜,「這實在是一大侮辱。」有天下雨,主人站在門口不動,聞其所以,說是要她拿出他的雨鞋;取出之後,竟以不高興的口氣要她擦乾淨。這時她隱忍已久的滿腹怨氣爆發了,她舉出那男主人的無理之後,還詰問為何他還扣留前任女傭的工資不發。(前任女傭是她的朋友,也是推薦她來工作的人)當天晚上主人就帶了一個繼任者回來,說:如果還找不到地方去,暫時可以住到找到工作,但是立即宣布解雇。

離職之後,小靜母校的學姊、也是東京女大教師的河崎夏(河崎なつ,1889-1966)暫時收留了她,給她零用錢,也勸她再就學。小靜覺得語言學(語學)很必要,便去拜訪留美歸國的語言學家山田嘉吉(1865-1934)。山田的妻子即是發表母性保護論於《青鞜》雜誌的山田若(山田わか,1879-1957),夫妻均是保守學者。而小靜竟帶著社會主義書籍要學英語。由於山田本就敵視社會主義,又認為對方是個不懂事的小女子,便拋開語言學而大談其社會主義亡國論。初遇失望的小靜,到了第二次就爆起無名火,「你就去為你的國家策劃永遠的道路吧!」於是,學生開除了老師。[35]

3.馬克思主義者小靜

1921年4月,社會主義女性解放運動團體「赤瀾會」結成。小靜也是創會會員之一。在赤瀾會的例會上,小靜不改其好問銳進的脾氣,與無政府主義女性運動家伊藤野枝(1895-1923,大杉榮的愛人兼同志)發生爭論。[36]山川菊榮回憶云:[37]

當聽說赤瀾會因不易請到演講者而有點意氣消沉之時,她﹛小靜﹜很不服氣的說:「一個月只兩次,我可以努力試試。」可惜由於多病而無法實現。不過有一次出席例會,適逢伊藤野枝的演講,她笑著說:「我提出問題時,野枝先生竟不應答而發脾氣!哈哈哈!」彷彿可以看到始終貫徹熱情卻不談理論的野枝先生的真面目。

據連溫卿(1895-1957)的回憶,小靜激怒伊藤野枝的爭論點,在於「政治機關」(如國家政權)除是社會運動的敵人之外、是否也是社會運動應當奪取利用的對象。對於伊藤野枝這樣的無政府主義者來說,「政治機關」全然不需要;與此相比,小靜的「馬克思」丰采則格外顯著──社會主義運動須以奪取「政治機關」為目標。連溫卿憶云:[38]

社會上一切政治機關現在都被少數階級獨占,所以生出不平均的事實,以此不平均的事實,來否認政治機關是無益於民眾,這個觀念明白是不當的,現在日本的社會運動,皆由經濟上轉向政治上去爭鬥,就是要用這機關去利用罷。女史滯京時候,曾在水曜會例會聽了伊藤野枝女史講演,因他的講演有誤解此點,向他質問,反被他怒罵,l﹝J﹞女史曾說過此事,這記憶此時也衝出來。

1921年9月底,為在水曜會例會發表她對匈牙利工農革命的研究,小靜冒著漏夜大雨從千駄谷趕至大森。山川菊榮評價道,「雖然當時的水曜會可以看到女性的面孔,但是男性仍為壓倒性多數,而且當時尚無男女同校制度。所以她在年長的男性中間發表報告和應答提問實是需要膽量的,山口小靜不但勇於承擔、而且瀟灑地完成了。」[39]不久,這篇文稿便以〈匈牙利的工農革命〉(匈牙利の勞農革命)為題、並以吉田梅子為筆名,發表於《社會主義研究》;二年後以水曜會小冊子的形式,附上其友人知己的悼文而出版。

小靜也協助山川菊榮的翻譯工作。正當山川菊榮拖著病體、抱著嬰兒一點一點地翻譯倍倍爾(August Bebel, 1840-1913)的《婦人與社會主義》以及拉帕波(Philip Rappaport)的《社會進化與婦人的地位》[40]時,小靜與永倉照子自告奮勇去山川家裡幫忙菊榮,並分別協助了後一本書的翻譯工作。[41]

由於小靜的病,她的家庭始終要她回家療養;水曜會的同志為了珍惜人才,也不得不讓她回去。這次報告之後,小靜便返回台北,永遠地告別了東京。[42]

第三節、山口小靜的生與死[43]

1.連溫卿與山口小靜的相遇

關於小靜的返台,《台灣社會運動史》有著如下的記載。首先:[44]

台北市大宮町山口小靜(大正十二年三月死亡)於東京女子高等師範學校在學中,和山川均夫妻接近,研究共產主義,大正十年﹛1921年﹜十月遭受勒令退學而回來台灣。回台後和連溫卿等相識,盡力於主義的宣傳,並介紹連溫卿予山川均。

對於台灣社會主義運動史來說,小靜與連溫卿的相識,可謂島內社會主義運動的一件大事。如果不是小靜、如果不是連溫卿,在島內社會矛盾因著日本資本主義的滲透而愈發尖銳的情況下,島外(大陸以及日本)社會主義思潮或遲或早一樣會進入島內。但就日本社會主義運動向島內的實際發展而言,當以小靜與連溫卿的相遇為轉戾點。以一轉戾點繫於二人之相遇,說來很具戲劇性;但也恰恰是這般戲劇性的相遇,才使連溫卿進而尋得與殖民母國社會主義運動家相聯繫的管道。

《台灣社會運動史》又云:[45]

連氏早年研究Esperanto語﹛世界語﹜,經此逐漸傾向社會主義,並於大正十年﹛一九二一年﹜歲末與山川均相識,受該氏的指導進行共產主義研究。

倘若上述二則《台灣社會運動史》的記載不誤,那末連溫卿幾乎是在小靜返台之後不久,便在小靜的介紹下聯繫上山川均。連溫卿本名連嘴,只有公學校學歷,算是自學成才之人。目前尚無史料或研究能說明連溫卿參與社會運動之前的事蹟。但在連溫卿參與創立台灣文化協會之前,便已參與由日人兒玉四郎引入台灣的世界語運動。並在兒玉離開之後將日本世界語學會(Japana Esperanto-Instituto)台灣支部改組為台灣ESP學會,擔任《綠蔭》(La Verda Ombro)月刊的主編,成為當時日本境內三大世界語刊物之一。連溫卿認為,世界語運動「恰好為從嫌惡政治逃避出來的台灣人準備了一條出路」。但對連溫卿來說,即便他已由參與文化協會的鬥爭而超越「完全與現實的政治游離」的世界語學習,然與社會主義活動家山川均之間的聯繫,才是真正的超越。[46]

連溫卿因為認識小靜而打開了一條聯繫殖民母國社會主義運動的道路,而小靜也以其熱情與誠心而被毫無隔閡地接納於台灣人的運動陣營。此時,她在台北的靜修女學校(今靜修女中)覓得一個教職。[47]

山川菊榮回憶:[48]

後來卻驚聞,才回去不到半年,她便於次年春天四月到當地的教會學校任教,不得不使我們擔心,其本人與雙親也因沒有認清其患病的性質而太過樂觀,尤其醫生也難免其責。她不單單在女學校教書,還在台灣青年中組織社會主義團體共同研究,並加入了進步的思想團體──台灣文化協會──融入台灣人的社會之中。當然,在當時的台灣社會裡,日本人是被疑慮的眼光看待著的,絕對不會被當作同志朋友來對待。但只有她,以其純真誠實的為人,加上警察對她的監控,她便與一般日本人不一樣地被接納為真實的台灣人的朋友與戰友。這是文化協會的連溫卿先生所說的。

雖然小靜如此熱切地投入運動與生活,但其逐漸惡化的肺病,卻又迫使她於同年夏天住院達兩個月。[49]即便病情嚴重,小靜仍然為了響應日本內地由左翼所推動的俄羅斯飢荒救濟募捐,與她的高中校友們於9月22、23日舉辦賑災音樂會於台北鐵道旅館(原址即今日台北火車站對面)。舉辦救濟外國的賑災活動,於情未有不合。但對日本當局而言,蘇維埃政權及其日本境內的同路人卻是威脅其統治的危險存在,而且這一賑災活動還有為促使日本承認蘇聯一事營造輿論的意味,因此日本當局不可能隨意放任其活動的進行。就台灣而言,恰巧此時大陸汕頭發生風災,總督府當局遂順水推舟,除在御用新聞《台灣日日新報》大炒汕頭風災消息之外,[50]更要求小靜等主辦人應將汕頭風災納入音樂會的主題,稀釋其本來訴求。連溫卿回憶:[51]

自一九二三年至一九二七年之短促期間中,台灣社會之進步大有一日千里之勢,這樣情勢必然的影響到各方面所發生之事件,在印刷工第一次罷工[52]之翌年為募集救濟俄羅斯大饑餓之義捐,曾在鐵道旅館餘興場舉辦音樂會,連續二日,該會之主辦人全部屬于第一高等女學校出身之日人高級官吏及豪紳的子女,例如山口宮司、新元鐵道部長、田傚吉之愛女。唯警察方面則以為專為救濟俄羅斯饑餓,是不宜於國際情勢,當時汕頭亦曾發生大水災,損害甚鉅,應兼行救濟,方能獲得社會人士的讚譽的,其結果,反響果然不錯,出演者全部是日人業餘的青年音樂家,入場者十之八九亦為日人,於此可見當時日人尚未離脫自由主義之傳統。

《台灣日日新報》曾有報導云:[53]

台北第一高等女學校同窗會。此回為欲醵﹝聚﹞集汕頭災害及俄國救飢義捐金。訂來二十二。二十三兩日。會場假台北鐵道旅館。開慈善音樂會。目下正稟請許可中。據聞入場料學生券五十錢一千枚。普通券一圓者三百枚。特別券二圓者百枚。計欲得金千圓。內四百金寄往汕頭。四百圓寄往俄國救飢。其餘二百圓充慈善音樂會開催之一切費用云。

山川菊榮則回憶:[54]

就在這年夏天,在日本本土的社會主義團體和工會組織聯手發起了俄羅斯飢荒救濟運動,在婦女運動這方面,當時首次廣泛地得到活躍於文化活動的與謝野晶子、深尾須磨子等知名女性的支持,以全國性的音樂會、演講會,以及賣明信片等方式來募款送到蘇聯。在台灣,因病住院的山口小靜也動員同志朋友進行全島性的運動,募到相當於今天幾十萬元的六、七百元捐款,送往蘇聯。

為了協力此一運動,我曾到駿河台的文化學院拜訪與謝野晶子,當時她很爽快地答應援助,但說:「我對事務一竅不通,這方面要請河崎夏小姐幫忙,學校裡面的實務工作都是她在執行」,於是介紹了河崎小姐和我見面。還沒寒喧,她一見面就提到山口小靜的名字說:「十年來教過各個學校,從沒教過這麼一個優秀的學生,她是你們的寶,要多加照顧、珍惜。」在小靜小姐歸鄉之前,能讓小靜以失業之身而無憂無慮地度過一個夏天來靜養與研究,這都應該歸功於河崎小姐的善意。但也恰恰為了這樣的原因,使得河崎小姐受到警方的干涉而不得不搬家。

2.白色恐怖下的島內秘密讀書會:馬克斯研究會

在島內推動與日本內地同步且具社會主義色彩的活動,在台灣史上大概也屬先驅;但在先驅性之外,島內外社會主義所交織建立起的聯繫也許更值得注意。在聯繫漸次豐富起來的過程中,原來被連溫卿視為「完全與現實的政治游離」的世界語,也成為這些聯繫的良好媒介。除了連溫卿是島內世界語運動的積極份子之外,原來在東京便開始學習世界語的小靜,也在返台之後展現出空前的進步。山川菊榮云:[55]

由於我的姊姊熱中於世界語,從而影響了河崎小姐也開始學習,由於小靜從河崎這位宣傳高手那裡聽到了世界語的妙用,便以其本有之熱心,深入研習,不久有空便能做翻譯,頗能在與外國同志的通信裡忙中作樂,同時也進入英譯資本論的研習。

但在總督府當局眼中,世界語卻是極其「不穩」的危險對象,當局的民族歧視與差別統治甚也反映其中。小靜曾被兼任警務局保安課勤務的「色魔的教育課長」田代彥二叫去問話;在小靜寫給連溫卿的信中說:[56]

我最近有機會和台灣當局的某一高等刑事就世界語的事情做了兩三次問答。他說:「通常日本人和台灣人所做的同樣的行為,必須以頗不相同的解釋來區分。例如在信函中的紀元寫為1922年的時候,寫的人如果是日本人,我們會認為他不過是使用了世界通用的年號;但若同樣的字眼出現在台灣人所寫的信函上,這就不得不認為他忽視甚至是敵視日本大正十一年這個年號。同理,都是在學習世界語,對於日本人來說,只是在學習全世界所共同使用的語言;然若是台灣人在學,那就充分表示了他對日本語的排斥。……日本的殖民政策,絕不會容許這種叛逆行為……。」……這就是在台灣的日本統治者的態度與心態。……聽到這裡,台灣人諸君又將作何感想?……諸君先為民族戰爭來戰鬥以前,一定要先從不公平的迫害和壓迫中得到解放。所有被迫害者奮起的時機已經到了。讓我們躍入澎湃的世界革命潮流。時代的波瀾必將諸君送往成功的彼岸。

然而民族歧視並不止如此。舉凡前面提到的音樂會,[57]乃至特殊的名詞用語,[58]都能從中聞得總督府當局鮮明的差別態度,連溫卿曾有精采的說明。但無論是日本人或台灣人,只要涉及社會主義運動,同樣都會成為當局嚴密監控的對象。當連溫卿於1924年前往日本之時,他在船上回想起他與小靜之間的通信:[59]

去到洗面室洗了臉後,又躺在吊床上,讀一本山川均氏著的書「由井底所看見的日本」,[60]書後有一篇著者的感想,謂自東京至垂水,二日間能得到的書信,因為是他的,經過一週間後,能得被配達著,要算是很早的,我看了後,回憶我的經驗起來了。

l﹝J﹞女史和我是同住在一個市內,若是書信,朝發而夕可到的地方,他寄給我的信,一週間才到,我寄給他的信,是要二週間後,纔能得到。

在連溫卿與小靜的努力下,他們秘密成立了「馬克斯研究會(マルクス研究會)」,[61]以馬克思主義經典著作為學習對象。連溫卿首先取得漢譯本的《共產黨宣言》,意欲以此為講義;但小靜卻需要日譯本,她便寫信向山川菊榮索取:[62]

文化協會的連溫卿先生拿到漢譯本的共產黨宣言。本想在成立馬克斯研究會時以此為講義,但因會內有日本人,所以也有日譯本的需求。於是山口小姐便向我索取,可是明治時代的譯本已然絕版,無法入手,便只好如此回信。更糟糕的卻是,警察扣下了這封回信,以此恐嚇山口小姐的父親,加上她近日在台北的活動,使她和她的家庭之關係更加惡化。

而且:[63]

歸鄉後的小靜顧慮到警察,同時認為遲早要上京,所以暫時少作通信。但有關《共產黨宣言》的事情,雖然我在改名寄出的信件中連書名也改變了,但落到警察手裡,事情還是會變大。

最後:[64]

……想不到我的回信和同時送給她的參考書小包裹,竟然被警察扣留沒收,致使她遭到更加嚴密的監視。到了大正十二年﹛1923年﹜春天,她的父親也不得不準備辭職,要把她送到東京來。

雖然連溫卿曾先後在不同文章中或詳或略、或明或暗地提及「馬克斯研究會」,但目前並不清楚該組織的詳細經緯。但能確定,它是公開於島內成立之「社會問題研究會」(1923.7.23成立)的母體,而「社會問題研究會」恰恰是《台灣社會運動史》認定的島內共產主義運動之嚆矢。由此來看,「馬克斯研究會」的意義實是空前的。只是,小靜最終並無以親見「社會問題研究會」的誕生,便因日趨惡化的肺病而謝世了。

3.花蕾落地

小靜的病竟致於死,這是山川菊榮等人所原無預想的。1923年2月,貝原泰子、永倉照子與山川菊榮再次相聚於大森的山川家:[65]

三個人圍著暖爐,做了一番四年來的話舊暢談。當時山口小姐已回鄉里養病,不過我們各自提起她在東京時的許多天真趣事而笑成一團,大家並都熱切期待曾說三月必回的小靜返京。

但小靜畢竟是死了,正是死於3月、死於母喪的打擊與裕仁皇太子訪台引起的風潮之中。山川菊榮回憶:[66]

最後,她父親決定要帶她到東京,但在啟程前的大正十一年﹛1922年﹜底,臥病已久的母親就先逝世了。

「昨﹛1922年12月﹜二十六日下午四時,母親永眠。在落寞的心情裡,思念及我們許多同志的苦難。現在只有暫時作為有生者的呻吟而繼續下去。」這是次日小靜小姐寫給連溫卿信中的話。

大正十二年﹛1923年﹜三月,台灣因那被稱為「攝政宮」的現任天皇之渡台而全島沸騰,「台灣各城市的警察拘留所已然滿員,台北甚至因為無法再收容,就把人銬上手銬,幽禁於個人自宅。各學校的入學考試,奉命延期,困惑著數萬小學生。」連溫卿給我的信中這樣說著。

3月16日,小靜再次住進了醫院。在連溫卿給山川菊榮的信中寫道:[67]

三月十五日的信裡說,她吐了三次血,身體非常衰弱,雖不發燒,但須絕對的安靜。四月底應該可以治好,所以最近要住院,而入院是十六日……

樂觀的預期四月底就能治癒的她,已作不歸之旅。……但這並非無意義的死。這是深入戰場提供槍彈而殉職的,戰鬥正熾猛著,啊!何等悲壯!聽說臨終之日的早晨,雖然拿起鋼筆,但因不能書寫,竟不出一語而嘆息絕望……。

……當地的人都悼念著山口小姐。但運動還是照常進行。甚至寄予重望而努力著。……比方昨天,聽說那個□□□□﹝攝政之宮﹞的□□﹝行啟﹞要從我們的文化協會門口經過,一大早就來個家宅大搜索,出入之人不問男女老幼全都先作身體檢查;加上憲兵、便衣警察約一百五、六十人,在四周圍站崗、警戒、巡視,過路的人只要被認為可疑就一個個攔下盤問……要之台灣的人民還是徘徊於民族範圍內的底層,有時會打出超乎民族水平之上的旗幟,但其顏色仍是粉紅色﹝桃色﹞的。(連溫卿氏)

為了迎接裕仁到神社參拜、為了擔任先導的光榮任務,山口透拖延了帶小靜上京的日期。[68]正當他陶醉於即將到來的榮耀時,小靜走了,時間是3月26日晚上9點40分。小靜以著自己的死,給予父親的皇國狂熱以最後的反叛。此時恰恰是母親逝世於同醫院的百日。28日,小靜於台北三枚﹝板﹞橋火葬場火化。為了「攝政宮」的渡臺,沒有公開的儀式,骨灰則暫存於斯。[69]對於小靜的死,山川均寫道:[70]

明年的勞動節一定要在東京舉行──山口氏留此一言便回去家鄉了。去年的勞動節有一千五百名工人參加,今年則有五千名工人階級的先鋒參與。在傾盆大雨中踢濺著泥濘而前進,這樣無產階級軍隊壯烈的情境!紅色的工會旗幟之上,則滴著如血的雨水!「高高舉起啊,血紅的旗;在這面旗幟之下發誓……我們堅決死守保衛紅旗!──」我們無產階級先鋒隊更高唱著這首歌![71]我真希望能讓山口氏看到今年勞動節的場面,不過無產階級要得到勝利之前,我們必須付出很大的犧牲,我們所尊敬的許多同志和我們敬愛的同僚將在我們前進的路上向左向右地倒下。我不得不咬緊牙關,跨過我們同志、兄弟、戰友的屍體前進,再前進!

堺利彥(1870-1933)賦悼詩云:[72]

又見一顆花蕾落地

停下來

回頭看

在我們前進的道路上

無暇惋惜

永倉照子則在日記中寫道:[73]

﹛1923年4月24日。﹜得知山口小姐於三月二十六日過世。真是被奪去應該珍惜的人。再怎麼想,失去了她,對我們婦女是一件憾事。縱使不是從那麼廣泛的範圍來痛惜,對我而言也是失去了一位很有助力的朋友,在我而言,這是最大的悲哀。山口小姐是存在著,在某一個地方存在著,平常這種念頭對我來說是多麼有力的慰勉,然而直到失去了她,我才痛切地感受到。

現在,沒有知心朋友這件事也是寂寞之一。知心的朋友、同一思想的朋友,能夠兼而有之自是很高興的事情,不然,我還是喜歡知心的朋友。

……

我要使我的生命能完全燃燒的東西。我好像希望要用我的全身去撲擊某些東西。我正衷心地祈求著緊張和燃燒。

同年7月,照子拜訪了山川菊榮,並將小靜未能譯完的《社會進化與婦人的地位》帶回翻譯。然而同年年底,照子也病逝了。[74]

小靜死後不久,山川菊榮在《前進》(進め)雜誌6月號發表了〈給將投入社會運動的年輕女性〉一文。山川菊榮將女性參與社會運動所必須面對的苦痛、危險,以及各種最終退縮轉向的實例寫於文中,提醒必須要有充分的思想準備與投入實踐的決心。這封信,無論就過去或現在、無論是女性或男性,只要願意投身社會運動,都是一篇非常值得參考與反思的學習文獻。山川菊榮在全文的最後寫道:[75]

在您心中是否燃燒著可以忍受任何艱苦、任何犧牲、對任何工作都可以承擔而有準備奉獻此一生的強烈信念?您會拋棄一己的安息、平穩的家庭生活、兄弟情誼,以及以前所受教育的價值觀,而自告奮勇的投入慘烈的鬥爭中,並甘於一生當一名痛苦的無名小卒嗎?您能放棄資產階級女兒的安穩地位與溫暖的臥榻,毫不後悔地中彈橫屍、餓倒路旁、甚至刑死獄中,成為階級戰爭之中的一名戰鬥員嗎?在現在直接刺激您、鼓舞您的事情與現象過去之後,您確定能以冷靜的理智與堅定的意志,繼續在我們道路上邁進嗎?

社會運動不是玩遊戲,也不是戲劇,這是慘烈的戰爭。此戰爭所要求的是極大的犧牲,經得起考驗的堅定意志。這是通向未來新社會的階梯與基石。您有這份充當階梯基石的覺悟嗎?

據《台灣社會運動史》記載,連溫卿於1924年聯繫上正在台灣當兵的《前進》社同人奧野直義,從而將《前進》帶進島內,分送給連指導下的台灣無產青年們購讀。[76]倘若連溫卿在《前進》讀到這篇文章,會否想起小靜?

在通向1924年的道路上,小靜先著連溫卿而逝去,在同志們的心中留下了純潔光輝的形象,但畢竟未能繼續接受時間的考驗;在通向1924年的道路上,連溫卿承繼著小靜未酬的遺志而前進──既是1923年所成立的「社會問題研究會」,也是1924年與山川夫婦的會面,甚至更是1927年文化協會的左轉──這是連溫卿即將踏上的革命旅行。

歷史對於連溫卿──乃至所有台灣社會主義者──的考驗、一場以集體力量超克過早耗盡「一生只能開花一次的青春」之命運的試煉,即將來到。

[1] 李大釗(1916: 抽印頁7-8)。

[2] 陳映真,〈「五○年代政治案件受害者春季追悼大會」祭文〉(海峽評論編輯部, 1995)。

[3] 蔡培火與陳逢源等(1983)。

[4] 幸德秋水(1997: 104):「直接行動是英文Direct Action的譯語,是歐美工人運動常用的名詞……並不是無政府主義者的專用名詞。它只是意味著,為了增進工會全體的利益,依靠議會不能解決。」「但是,現在說贊成直接行動,也並不是說一切直接行動都贊成,不經過議會,什麼都可以幹。說不經過議會就是直接行動,那豈不是暴動、殺人、偷竊、欺騙都是直接行動嗎?用這種比法去推論,當然是錯的。」

[5] 逸見吉三(1976: 10-11)。逸見這部份的回憶改寫自逸見吉三(1971),並已有《台灣思潮》的中譯(逸見吉三, 1982),但譯文為意譯,且文意略有不同。

[6] 逸見吉三(1976: 11)。

[7] 逸見吉三(1976: 14)。

[8] 關於謝晉青、羅任一等人的組織活動,詳見本研究第三章的介紹。

[9] 晉青﹝謝晉青﹞(1920b)。

[10] 晉青﹝謝晉青﹞(1920d)。意在言內地說,謝晉青是在歌頌台灣原住民的反日鬥爭;意在言外地看,原住民乃是謝晉青歌頌無政府主義的自然生活的媒介,因為他眼中的原住民的原始生活不需外來文明便能幸福。

[11] 晉青﹝謝晉青﹞(1921a)。

[12] 漢冑﹝劉大白﹞(1921)。

[13] 近代日本社会運動史人物大事典編集委員会(1997: 688)。

[14] 林てる子(1995: 273)。

[15] 此處關於小靜生平的說明,俱來自山川菊栄(1972: 344)。關於山川菊榮對小靜的回憶,多已收入其文集《山川菊栄集》。其中內容有不少重複,而平凡社版的《おんな二代の記》可同時覆蓋散見於《山川菊栄集》各卷的大部分記載,故本研究將以平凡社版《おんな二代の記》作為研究的底本。《山川菊栄集》中涉及山口小靜的部份可見:山川菊栄(1982a: 14-20, 67-86; 1982b: 260-272, 290-293)。關於小靜就學的詳細資料,則來自竹中信子的記載。竹中信子(1996: 244)並云之就讀「台灣總督府高等女學校」期間,屬於第十期生中組。但當時校名應為「台灣總督府台北高等女學校」。

[16] 1916年至1917年間,小靜及其家人曾在《台灣日日新報》上發表許多和歌,小靜自己創作的有兩首(山口小静, 1916, 1917),其中一首收錄在其父親為了恭賀裕仁立為儲君而安排的祝賀專欄。由此可見其家庭的皇國氣氛。

[17] 河崎なつ(1923: 附錄頁8);山川菊栄(1972: 226)。

[18] 林てる子(1995: 272-273);林てる(1923: 附錄頁6)。

[19] 貝原たい(1923: 附錄頁4)、山川菊栄(1972: 225-225, 343-344)。

[20] 山川菊栄(1972: 224, 343)。山川菊榮對於山口小靜等人初次拜訪的時間分別有1919年夏天與1920年初夏兩種記載。

[21] 山川菊栄(1972: 346)。

[22] 山川振作(1976: 449)。

[23] 山川均(1923: 附錄頁1)。該文並收錄於山川均(1976b)。

[24] 山川菊栄(1972: 344)。

[25] 山川菊栄(1972: 344-345)、山川菊栄(1995)、江刺昭子(1995)。關於這一事件的詳細說明還可見林てる子(1995: 372-373)。

[26] 山川菊栄(1972: 346)。

[27] 林てる子(1995: 422)。

[28] 山川菊栄(1972: 347)。

[29] 山川振作(1976: 449)。

[30] 山川菊栄(1972: 347, 349)。

[31] 山川均(1923: 附錄頁1-2)。

[32] 其愛人叫做溝口義男。小靜認為,雖然溝口對社會主義思想能有共鳴,對於實際運動卻缺乏動機。兩人遂因此分手(山川菊栄, 1923: 附錄頁21-22)。

[33] 山川菊栄(1972: 349)。

[34] 山川菊栄(1972: 347)。

[35] 河崎なつ(1923: 附錄頁9-11)、山川菊栄(1972: 347-348)。

[36] 伊藤野枝即著名無政府主義者大杉榮(1885-1923)的妻子,經常發表文章於婦女解放運動刊物《青鞜》。後與大杉共同慘死於1923年關東震災的蓄意虐殺中。

[37] 山川菊栄(1972: 350)。

[38] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第九回)。值得注意的是,連溫卿將小靜與伊藤野枝的爭論場合記為「水曜會」,而非「赤瀾會」。孰者為是,尚待核實。連溫卿曾將小靜稱為「J女史」(越無﹝連溫卿﹞, 1924),並在另一篇文章中將小靜稱為「K.J」(連溫卿, 1926),亦有「J」字。故此處將「l女史」校訂為「J女史」。

[39] 山川菊栄(1972: 349)。

[40] Rappaport(1913)。

[41] 小靜與永倉的協助可見山川菊栄(1929: 5; 1995)的記述。《社會進化與婦人的地位》日後另以節譯方式發表漢譯本於台灣民報(1924i),但未署名譯者。

[42] 山川菊栄(1972: 350)。

[43] 這個標題借自尾崎秀樹(1982)。

[44] 台灣總督府警務局(1989a: 244)。

[45] 台灣總督府警務局(1989c: 4)。

[46] 關於連溫卿與台灣的世界語運動,史可乘﹝連溫卿﹞(1954: 91-93)與戴國煇(1975: 57-60)均有概略說明。另外,日本已有專題討論台灣世界語運動的論文(松田はるひ, 1977-1978),但筆者目前無法獲得。

[47] 關於小靜進入靜修教書的資訊,來自於竹中信子(1996: 246)。

[48] 山川菊栄(1972: 350-351)。

[49] 山川菊栄(1972: 351)。

[50] 倘若翻開9月前後的《台灣日日新報》,會發現汕頭風災的新聞遠遠多於俄國災情,甚至每日都有為汕頭風災募捐的新聞。

[51] 連溫卿(1954a: 41)。

[52] 連溫卿此處回憶有誤。連溫卿所謂的「印刷工第一次罷工」發生於1923年8月。台灣印刷製本業者同盟組合以戰後物價跌落為由,聯合降低旗下各工廠的工資,旋引起印刷工人罷工,直至9月才抗爭勝利。除連溫卿在〈城內的政治發展〉的敘述外,此事件還可另見台灣日日新報(1923h)。

[53] 台灣日日新報(1922: 4)。

[54] 山川菊栄(1972: 351)。

[55] 山川菊栄(1972: 352)。

[56] 山口小静(1923: 32-34)、山川菊栄(1972: 249)。連溫卿(1926)後來回憶起禁止台灣人使用世界語之事例時指出,「說日本人和台灣人學了世界語,然其意義總不能看做相同,因為怎麼呢?譬如日本人讀了世界語用著西曆的年號,這是日本人不過以國際上的慣例用的年號而已。但若是台灣人用了西曆的年號,這可以看做一種的叛逆,因為日本國家有固有的年號『大正○○年』而不用之,而卻用西曆,是一種排斥日本固有的年號的行為。當局應難允容之,這是我的友人K.J.由所謂『色魔的教育課長田代』聞及著,那時候他是兼任警務局保安課勤務的。」關於田代彥二,可見:台灣總督府警務局(1939a: 978-983)、(旧植民地人事総覧, 1997: 445)。

[57] 連溫卿(1954a: 41)云:「但是那﹝俄羅斯飢荒救濟募捐﹞音樂會是屬于日人對日人之對外的行動,自然沒有直接的政治性,倘若是日人對台灣人,或台灣人對外的行動,那麼卻就不簡單。」

[58] 連溫卿(1954d: 106)云:「記得世界第一次大戰後,日當局鑑於本省人之思想發達,不得不築建一道防線,令全台的新聞雜誌切實遵守從來之內訓,把日本寫作內地,日本人寫作內地人,台灣寫作本島,台灣人寫作本島人,其用心是不要使本省人感覺著,台灣之政治是與日本內地有差別的,進一步,公開場所若說一句『社會主義』或『無產階級』、『無產大眾』、『勞働階級』、『資本主義』、『搾取』等等,在講演會即被終止、注意,若在個人談話,任公職者會被撤職,或被訓責,而到了世界第二次大戰前後,情勢就一變了。這些視為危險的單語,就是不受教育的人也得衝口而出,視為日常的常識了。由此可以知道本省人受思想觀念的洗禮已有隔世之感。」

[59] 越無﹝連溫卿﹞(1924: 第九回)。

[60] 山川均(1924)。這本書收錄了山川均自1921年2月至1923年12月間所發表的四十篇時評。並於1924年2月27日發行(山川均, 1976a: 445)。

[61] 「『馬克斯』研究會」之名乃連溫卿(1927: 12)所明確提及者,故此處均不以目前的通用譯名「馬克思」替代「馬克斯」。

[62] 山川菊栄(1972: 352)。山川菊榮並另於書中248-249頁提及此事。此事可見A氏(1923b: 附錄頁15)。

[63] 山川菊栄(1972: 353)。

[64] 山川菊栄(1972: 248-249)。

[65] 林てる(1923: 附錄頁6)、山川菊栄(1995)。

[66] 山川菊栄(1972: 352)。山川菊榮所引史料原自B氏(1923: 附錄頁16)。

[67] 山川菊栄(1972: 353-354)。山川菊榮所引史料原自A氏(1923a: 附錄頁14; 1923b: 附錄頁15)。

[68] A氏(1923a: 附錄頁13)。

[69] B氏(1923: 附錄頁16)。

[70] 山川均(1923: 附錄頁3)。

[71] 此即改編自德國民謠的革命歌曲《赤旗》歌,此處中譯依據中文版歌詞再行改譯。

[72] 堺利彥(1923: 44)。

[73] 林てる子(1995: 342-343)。

[74] 山川菊栄(1995)。

[75] 山川菊栄(1984: 70)。

[76] 台灣總督府警務局(1989a: 245)。

- A氏(1923a)。〈臺灣の同志より.その一〉(1923 年 4 月 5 日)。收錄於:水曜會出版部(編 ),《匈牙利の勞農革命》(附錄頁 12-15)。東京:水曜會出版部。

- B氏(1923)。〈臺灣の同志より.その三〉(1923 年 4 月 27 日)。收錄於:水曜會出版部(編),《匈牙利の勞農革命》(附錄頁 15-16)。東京:水曜會出版部。

- Rappaport,P.(1913). Looking forward; a treatise on the status of woman and the origin and growth of the family and the state. Chicago: Charles H. Kerr & Company.

- 山口小静(1916,11/04)。〈晴天鶴〉。《台灣日日新報日刊》(台北),1。

- 山口小静(1917,01/03)。〈遠山雪〉。《台灣日日新報日刊》(台北),1。

- 山口小静(1923)。〈赤化か綠化か〉。收錄於:水曜會出版部(編),《匈牙利の勞農革命》(頁 32-34)。東京:水曜會出版部。

- 山川均(1923)。〈尊敬すべき同志山口小静氏〉。收錄於:水曜會出版部(編),《匈牙利の勞農革命》(附錄頁 1-3)。東京:水曜會出版部。

- 山川均(1924)。《井の底から見た日本》。京都:更生閣吉田書店。

- 山川均(1976a)。《山川均全集》(第 5 卷)。東京:勁草書房。

- 山川均(1976b)。〈尊敬すべき同志山口小静氏〉。收錄於:山川菊栄、山川振作(編),《山川均全集》(第 5 卷,頁 199-201)。東京:勁草書房。

- 山川均(1976c)。《山川均全集》(第 7 卷)。東京:勁草書房。

- 山川振作(1976)。〈編者あとがき〉。收錄於:山川菊栄、山川振作(編),《山川均全集》(第3卷,頁 439-448)。東京:勁草書房。

- 山川菊栄(1972)。《おんな二代の記》。東京:平凡社。

- 山川菊栄(1982a)。《山川菊栄集》(第 8 卷「このひとびと」)。東京:岩波書店。

- 山川菊栄(1982b)。《山川菊栄集》(第 9 卷「おんな二代の記」)。東京:岩波書店。

- 山川菊栄(1984)。〈社会運動に投ぜんとする若き女性へ〉。收錄於:鈴木裕子(編),《山川菊栄女性解放論集》(第 2 卷,頁 62-70)。東京:岩波書店。

- 山川菊栄(1995)。〈追憶〉(1924.11)。收錄於:林要(編),《小さき命.林てる子遺稿集》(附錄頁 8-16)。東京:大空社。

- 水曜會出版部(編)。(1923)。《匈牙利の勞農革命》。東京:水曜會出版部。

- 本刊資料室(1991)。〈世界與台灣及中國日本國際語運動史〉。《綠蔭》,創刊號(東京),9-20。

- 台灣日日新報(1922,09/18)。〈開慈善音樂會〉。《台灣日日新報日刊》(台北),4。

- 台灣日日新報(1923h,08/22)。〈 持久戰に入つたらしい.臺北印刷製本業主對本島人の賃銀爭議〉。《台灣日日新報日刊》(台北),7。

- 台灣民報(1924i,06/11)。〈社會進化與婦人的地位〉。《台灣民報》(東京),7-10。

- 台灣總督府警務局(編)。(1939a)。《台灣總督府警察沿革誌第一篇.警察機關の構成》。台北:台灣總督府警務局。

- 台灣總督府警務局(編)。(1989a)。《台灣社會運動史》「文化運動」(警察沿革誌出版委員會譯)。台北:創造出版社。

- 台灣總督府警務局(編)。(1989c)。《台灣社會運動史》「共產主義運動」(警察沿革誌出版委員會譯)。台北:創造出版社。

- 史可乘〔連溫卿〕(1954)。〈人類之家.台灣 ESP 學會〉。《台北文物》,第 3 卷第 1 期(台北),91-93。

- 旧植民地人事総覧(1997)。《旧植民地人事総覧.台湾編》(第 4 卷)。東京:日本圖書センター

- 江刺昭子(1995)。〈解說〉。收錄於:林要(編),《小さき命.林てる子遺稿集》(解說頁 1-5)。東京:大空社。

- 竹中信子(1996)。《殖民地台灣の日本女性生活史(大正篇)》。東京:田畑書店。

- 尾崎秀樹(1982)。〈山口小静の生と死──山川菊栄の回想にふれて〉 《山川菊栄集月報》(第 4 回第 9 卷,頁 1-3)。東京:岩波書店。

- 貝原たい(1923)。〈山口小静さんの思出〉。收錄於:水曜會出版部(編),《匈牙利の勞農革命》(附錄頁 3-5)。東京:水曜會出版部。

- 幸德秋水(1997)。〈獄中致三律師的申辯書〉(1910.12.18)。收錄於:幸德秋水,《基督何許人也——基督抹煞論》(頁 99-108)。北京:商務印書館。

- 松田はるひ(1977-1978)。〈綠の蔭で──植民地台灣エスペラント運動史〉。La Revuo Orienta,第 58 卷第 6-9、11 期、第 59 卷第 1 期。

- 林てる(1923)。〈失はれたる闘士〉。收錄於:水曜會出版部(編),《匈牙利の勞農革命》(附錄頁 5-7)。東京:水曜會出版部。

- 林てる子(1995)。林要編,《小さき命.林てる子遺稿集》。東京:大空社。

- 河崎なつ(1923)。〈噫 山口さん〉。收錄於:水曜會出版部(編),《匈牙利の勞農革命》(附錄頁 7-12)。東京:水曜會出版部。

- 近代日本社会運動史人物大事典編集委員会(編)。(1997)。《近代日本社会運動史人物大事典》(第4 卷)。東京:日外アソシエーツ。

- 晉青〔謝晉青〕(1920b,09/02)。〈台灣與朝鮮〉。《覺悟》(上海),1-2。

- 晉青〔謝晉青〕(1920c,09/17)。〈〔特載〕東京通信社的成立、經過、和現在停辦的理由〉。《覺悟》(上海),1-3。

- 晉青〔謝晉青〕(1920d,10/18)。〈台灣生番的精神與道德〉。《覺悟》(上海),1。

- 晉青〔謝晉青〕(1921a,02/16)。〈台灣人底政治運動〉。《覺悟》(上海),4。

- 晉青〔謝晉青〕(1921b,03/14)。〈日本社會運動家底最近傾向〉。《覺悟》(上海),1。

- 晉青〔謝晉青〕(1921c,05/29)。〈日本勞工底急進派〉。《覺悟》(上海),4。

- 連溫卿(1926,10/24)。〈怎麼是世界語主義?〉。《台灣民報》(東京),11。

- 連溫卿(1927,01/02)。〈過去台灣之社會運動〉。《台灣民報》(東京),12-13。

- 連溫卿(1954a)。〈城內的政治發展〉。《台北文物》,第 2 卷第 4 期(台北),35-44。

- 連溫卿(1954d)。〈再就台灣文化的特質而言〉。《台北文物》,第 3 卷第 3 期(台北),97-106。

- 堺利彥(1923)。〈吊意〉。收錄於:水曜會出版部(編),《匈牙利の勞農革命》(頁 44)。東京:水曜會出版部。

- 海峽評論編輯部(1995)。〈五○年代政治案件殉難者春季追悼大會〉。《海峽評論》,第53期(台北),46-49。

- 越無〔連溫卿〕(1924)。〈蠹魚的旅行日記〉。琉球:比嘉春潮所藏剪貼稿本。

- 逸見吉三(1976)。《墓標なきアナキスト像》。東京:三一書房。 逸見吉三(1982)。〈記日據時代台灣兩位無政府主義者〉(游清水譯)。《台灣思潮》,第 4 期(Los Angeles),89-92。

- 漢冑〔劉大白〕(1921,02/23)。〈台灣底富翁巨紳和橫濱底僑商領袖〉。《覺悟》(上海),4。

- 蔡培火與陳逢源等(1983)。《台灣民族運動史》。台北:自立晚報社。

- 戴國煇(1975)〈。 台灣抗日左派指導者連溫卿とその稿本〉。《史苑》,第35卷第2號(東京),57-60。

劉進慶先生學經歷及著作目錄

1944年 斗六國民(公)學校畢業

1948年 嘉義中學畢業

1951年 嘉義高等學校畢業

1956年 台灣大學法學院經濟學系畢業、經濟學學士

1962年 神戶大學大學院經濟學研究科研究生

1965年 東京大學大學院經濟學研究科碩士課程修完、經濟學碩士

1972年 東京大學大學院經濟學研究科博士課程修完、經濟學博士

經歷

1956年 服義務兵役、第5期預備軍官(1年半)

1957年 彰化商業銀行任職(4年)

1975年 就任東京經濟大學副教授

1978年 升任東京經濟大學教授

1979年 任東京經濟大學考試委員會委員長(4年)

1985年 中國對外經濟貿易大學(北京)客座教授

1988年 東京經濟大學經濟系主任、大學法人理事、大學院經濟研

究科委員長、國際交流委員長、電算室長(以上各2年)

1991年 美國史丹福大學 研究所客座研究員(1年)

1992年 美國哈弗大學 銀行中心客座研究員(1年)

1993年 亞洲經濟研究所開發學校客座教授 (6年)

1994年 東京經濟大學校內各制度整合委員長 (7年)

1995年 東京經濟大學法人評議委員(7年)

1996年 東京經濟大學學費問題檢討委員會委員長(3年)

1998年 東京經濟大學圖書館館長(2年)

1999年 東京經濟大學創立100週年紀念展覽活動執行委員長(2年)

2000年 東京經濟大學設置本科國際經濟學系籌委會委員長(2年)

2001年 東京經濟大學退休、被授予東京經濟大學榮譽教授

主要社會活動

兩岸關係研究中心(日本)代表

台灣學術研究會(東京)理事長

亞洲留學生文化協會評議委員

日本華人教授會議監委

主要著作

『戰後台灣經濟分析』, 東京大學出版會出版, 401pp, 1975年2月

#中文翻譯版A,『戰後台灣經濟分析』, 雷慧英譯, 廈門大學出版社(中國)出版, 476pp, 1990年5月

#中文翻譯版B, 『戰後台灣經濟分析』,林書揚監譯‧王宏仁‧林繼文‧李明俊譯, 人間出版社(台灣)出版, 376pp, 1992年6月。*獲『中國時報』(台灣),1992年度十大優秀圖書獎

『台灣百科』(若林正丈‧松永正義共同編著), 大修館書店出版, 262pp, 第4章 經濟與產業, 1990年7月

『台灣の經濟──典型NISEの光と影』(隅谷三喜男‧涂照彥合著),東京大學出版會出版, 358pp, 1992年2月

#中文翻譯版, 『台灣之經濟──典型NISE之成就與問題』, 朱天順監譯‧雷慧英‧吳偉健‧耿景華譯, 人間出版社出版,pp377, 1993年7月

『激動のなかの台湾――その変容と転成』(若林正丈‧大橋英夫合編),田畑書店出版, 439pp, 1992年9月

『全球華僑華人推動中國平和統一大会‧新世紀東京大会論文集』 (中文)(編著),日本僑報社, 400pp,「中國和平統一的物質基礎──兩岸經貿一體化動態」,pp330—335,2001年7月

『日韓台の対ASEAN企業進出と金融』(斉藤寿彥共同編著),日本經濟評論社出版, pp326, 「理論的視角」 pp5—17, 「総括と展望」pp309—319, 2002年6月

『台灣の産業政策』(朝元照雄共同編著), 頸草書房出版, 248pp,

第1章「台灣の産業組織と産業政策」 pp3-41, 2003年1月

工人邱惠珍——悼念為追討華隆公司積欠工資被迫自殺的女工邱惠珍(陳映真)

陀繩怎樣鞭打陀螺,

生活就怎樣抽打了妳。

工人邱惠珍啊,

為了養育三個子女,

妳像在鞭笞下

筋疲力竭、卻不能不奮力轉動的陀螺,

身兼數職,

一天工作十三個小時,

不得休息。

但妳以檜木的正直,

以花崗岩石的堅毅,

工人邱惠珍啊,

妳呼喚工人出來開會,

問老闆和廠長催討積欠三個月的工錢,

為斷炊的工人要緊急救援。

因為妳相信:

凡人皆有嚮往公平幸福生活的權利。

如同滿潮一剎時退出了海岸,

彷若驟起的風雲遮蔽了朗朗的春日,

工人邱惠珍啊,

妳忽然驚訝地發現,

一同抗爭的兄弟姊妹,

背著妳悄悄地和老闆、廠長談好了條件,

都踩著貓步退出了戰線,

留下妳孤單地面對獰笑的豺狼。

惡吏怎樣拷問含冤的草民,

市井怎樣嘲弄流浪的窮人,

工人邱惠珍啊,

當自己的兄弟姊妹背叛了妳,

領班就當眾辱罵妳,

廠長威脅要妳走路,

工人們低著頭躲著妳,

而妳竟因而想到死在這巨大又冷酷的廠房裡。

妳難道要以死去喚醒

工人們絕不能喪失的自尊,

和敢於為義震怒的勇氣?

妳難道要以死去譴責和控訴

奴隸主不知饜足的貪婪,

和豺狼似的凶殘?

工人邱惠珍啊,

妳難道和世上一切受苦的人一樣,

在至大的逼迫和絕望之中,

只知道以死作為最後搏擊的武器?

小時候,為急病的母親抓藥,

在寒夜中飛趕的碎石路

絕沒有這般漫長。

餓著肚子的窮人家的女孩,

披著寒星,翻過山頭,

跋涉到村間小學的泥濘山徑

也絕不曾這樣艱難。

工人邱惠珍啊,

妳沒有料到出門上工前喝下的農藥,

在半途就如刀剜般翻絞著妳的肚腸。

妳驚慌、痛苦,滿面冷汗。

妳不甘心,步履踉蹌。

啊啊!

當妳終於仆倒,

工廠的大門離妳只剩下一公里的路途。

大篇幅報導企鵝寶寶的報紙和電視,

沒有片言隻字提到妳的死訊。

高喊熱愛台灣,疼惜台灣人的政客,

對妳的死去裝聾作啞。

打著飽嗝、吐著酒臭、淫亂敗德的生活,

對妳悲憤的自裁發出聳人毛骨的冷笑。

工人兄弟和姊妹

因了幻想老闆和廠長補發積欠工錢諾言實現,

別過臉去,遠遠地繞過妳的屍體走開。

而蓄著山羊鬍子的「左」派教授,

對於妳的死諫,只能輕聲嘆息。

對於像妳這樣,

呻吟在飽食社會陰暗角落裡的

多少弱小又受苦的人,

我們寫的小說和詩歌是多麼蒼白軟弱,

我們的議論和運動是多麼空虛偽善。

工人邱惠珍啊,

為了使我們在妳仆倒的地方站起;

為了延燒妳那為義震怒的火炬;

為了共享妳對公平與幸福最執拗的渴想,

讓妳的死鞭打我們吧,

斥責我們吧,

教育我們吧,

好叫我們變得更堅強、成材。

首次登載於2002年01月05日聯合報

高偉凱:關於邱惠珍

因華隆員工薪資低,邱惠珍丈夫失業,故她在華隆頭份總廠上常中班(就是固定上中班,不輪早中夜),每天早上去雜貨店做第二份工作,經年累月如此,養家活口。

華隆紡織欠薪三個月,勞資開調解會,說十月某日要給又食言,因前一兩週泰勞鬧事,資方就先發一部份,所以本地勞工就決定罷工,堵住工廠料不進貨不出,不過還是很多人在裡面生產。在工廠門口兩天後資方開出還錢方案,與會員代表大會達成協議,鎖廠結束。

過程中邱惠珍十分熱心,當勞動黨協助工會召開會員代表大會以使勞方行動能合法化時,邱惠珍也上宣傳車呼籲會員代表出席,以免流會。

事後,邱惠珍被主管叫去數次,回來跟同事說主管罵她為何參加抗爭,還上去講話,邱惠珍說怕被開除,可能有被威脅。第二天早上先去上兼職的工作,兩點多回家,三點多再去上班,出發前喝農藥,騎車到距工廠一公里處倒在路邊,路人發現送醫,隔日不治。

[參考資料]想像鄉土.想像族群──日據時代台灣鄉土觀念問題(施淑)

[參考資料]童年往事憶農組──追憶下營蔗農的鬥爭(洪水流)

《夏潮論壇》編者按:洪水流先生,台南下營人,今年〔1986年〕七十三歲,1950年以政治案件(下營案)入獄,1983年出獄,前後坐牢三十三年。本文為其自述童年,目睹當時抗日前輩張行領導的農民組合下營支部的種種活動,如蓬勃發展的農民組訓、盛況空前的文化演講等等,其中尤以農民群眾和製糖會社的鬥爭、日警大舉出動半途攔截,出手抓人,雙方激戰的一段為全篇高潮,讀來令人有余生也晚之憾。

我出生於日據下的大正三年,也就是1914年,是一個佃農戶的卑微窮家子弟,做農事粗活的,因為身體矮小,力氣小,無法出外做工討生活。不出入社會,見識短淺,可以說是井底之蛙,只看見一眉子天的小縫隙。

繼續閱讀[參考文獻]李黎:陳映真的〈將軍族〉

〈將軍族〉是陳映真於一九六四年一月發表在台北《文學季刊》上的短篇小說。這是一篇對陳映真的思想很具有代表性的作品,所以特別提出來討論。

此文之所以具有代表性,是因為它觸及的主題和問題正是陳映真最重視,而在其他文章中也分別出現的。這幾個論題在簡介過小說故事之後會一一討論到。

故事是一個大陸來台的中年男人,從軍隊退伍下來,在一個康樂隊(巡迴作勞軍演出的歌舞團)裡過著糜爛頹廢的流浪日子。隊裡有一個十五六歲的小女孩,是不甘被家裡賣作娼妓而逃出來的。有一天,小女孩告訴了這個中年人她的身世,激起他一種父性的──或者可以說是一種更廣義的,不幸的人之間的──同情和愛心。不久小女孩又告訴他,她一定要回家去被賣掉,否則家裡活不下去,妹妹們也會被賣掉了。他聽了,悄悄地把自己所有的儲蓄──一筆數目不大的退伍金乘她不知道的時候塞給了她,然後離開隊去,到別處流浪了五年。五年後他們偶然地碰面了,女孩子告訴他:她回家去,想用他給的那筆錢贖身,結果仍是免不了被賣掉的命運,失了身,還被人弄瞎了一隻眼。可是她毅然地活下去,再贖了身,然後到處尋找他。他們都覺得自己已經腐爛了,不配彼此共同生活。為了淨化,雙雙自殺在田野中。

這篇作品第一個讓人感觸到的就是陳映真最重視的東西──人道主義,人與人之間的愛與同情,尤其是不幸人之間「相噓以氣,相濡以沫」的寶貴情懷。他的「人道主義」,不是象牙塔裡的廉價的、施捨式的憐憫,他對無產者的悲苦的同情,溶化進了作品裡,便是一對對互愛互助的人,勢孤力薄地超脫他們的不幸,最後是悲劇的挫敗。此文裡的「三角臉」(中年人)和「小瘦丫頭兒」(小女孩)是一對典型,在他其他的作品中,〈綠色之侯鳥〉裡的季公與他的妻子,〈六月裡的玫瑰花〉裡的奴隸後裔黑人上等兵與養女出身的吧女,也都是一樣。

其次一點,也是陳映真一向愛強調的,就是所有「外省人」與「本省人」在不幸者的同情愛之下,是沒有絲毫隔閡的。台省籍的陳映真十分重視這個問題,他曾經拒絕自己的作品被選入台北一家雜誌社出版的《本省作家選集》中,因為他認為這樣的劃分只是狹隘的地方主義作祟。〈將軍族〉裡三角臉是「外省人」,「小瘦丫頭兒」是台東人。他們的籍貫年齡、背景都是完全不同,可是這不但不是問題,陳映真更用這種差異來強調那高於一切的、無所不包的同類愛。

陳映真從不誇大地著意渲染台灣社會的病態。但是我們可以從每一篇看出來這個社會的現狀,極真實而客觀的。隨手舉來,像〈麵攤〉裡貧病交迫的一家,在街頭擺小麵攤被警察追來趕去的,是我們熟悉的「小人物」。〈兀自照耀著的太陽〉裡小女孩眼中的死難的礦工,〈第一件差事〉裡無能的官僚、警察和覺得生活無聊無意義的中產階級,〈六月裡的玫瑰花〉裡的養女、吧女制度,〈最後的夏日〉與〈唐倩的喜劇〉裡的所謂「知識份子」的醜態……我們都曾聽過或見過這些現狀,而陳映真,以他無比的熱情和悲痛把這些展示給我們,那個社會的病和在病中受苦難煎熬的靈魂。

像〈將軍族〉裡的「三角臉」,也是我們熟悉的一種人物,在大陸上有家有妻子的,卻因偶然參加了軍隊(或許還是被「拉伕」拉的,也有不少人是因為活不下去了,為了餉銀才賣身投軍的),糊裡糊塗地一個人跟到了台灣。他沒有理想,沒有明天,甚至連自己是什麼也不在乎了,只是「今朝有酒今朝醉」地吃喝嫖賭。直到比他還更苦命的「小瘦丫頭兒」告訴了他,她的身世,他才有如被觸及了心靈深處,說:「像我吧,連家鄉都沒有呢。」「過去的事,想它做什麼?我要像你,想,想!那我一天也不要活了!」當她說:「可是你斷斷不知道,一個人被賣出去是什麼滋味。」他會「睜大了眼睛」,猛然地說「我知道。」「小瘦丫頭」被貧窮的家裡一賣再賣,她以為別人不會了解那份感覺。可是「三角臉」知道。因為他自己的命運也正如被出賣了一樣,只是被一個更大的惡勢力出賣了。

「小瘦丫頭兒」說她預備回家,做家裡的犧牲品時,他表示願意出錢為她贖身,她以為他是開玩笑的,還嘲笑了他一頓。經過那麼多冷酷悲慘的現實,這個十幾歲的小女孩對人世已經根本沒有信心了,她再也不相信世界上會有人不為什麼地幫助另外一個人。可是他做了,然後悄悄地走了。她飽受心靈和肉體的折磨之後仍然活看,找他,不是為道謝──這種事已經不是謝的問題了──是為了告訴他,她「終於領會了。」領會了什麼呢?陳映真沒有說,但我們可以知道,她領會了陳映真要強調的那些東西。

文章的結尾──兩人雙雙自殺──有人批評過是「鬧劇式的敗筆」。真的,如果不仔細分析,會覺得這個結尾十分荒謬──至少十分奇怪。兩人都自承不乾淨了,要來生再純潔地結合。可是何至於就十分戲劇化地當場死去呢?陳映真這樣離奇的安排,十分耐人尋味。照字面上的敘述,他們兩人見面、談了話,走到田野,快樂地奏著喇叭。(他是喇叭手,她是小職業女子樂隊指揮。)日落時,他們的影子「在長長的坡堤的那邊消失了」。第二天早晨,人們在蔗田裡發現一對屍首,男女都穿著樂隊制服,雙手交握胸前,指揮棒和小喇叭整齊的放在胸前。圍觀的人說「像兩位大將軍。」這個故事一直是非常寫實的,這一部份卻一點也不寫實了──他們怎麼死的?沒有「伏筆」提到刀、槍或者安眠藥之類的東西。整整齊齊地死,既未跳河,也未上吊,屍首沒有傷痕也無掙扎的痕跡,連睡覺也不可能如此安詳整齊,好像被修補、安排過了似的。這樣故意地荒謬而不合情理,顯然是陳映真一個有意的象徵性筆法。

一般小說家安排這個結局可能有以下幾個方式,其一,兩人雖然自承身體都不潔了,但誰都知道他們的心靈是極高貴優美的,於是他們結合了。其二,他們想結合,但重重的現實困難仍然圍繞著他們,於是不得不分開。其三,女孩子一直很自慚形穢,先自殺了,男的悲痛欲絕,也隨之自盡,但是是在一個比較合理的狀況下做的,不會這麼「鬧劇式」。陳映真捨棄了這幾種結局,可能是他想要的一個結局不能寫。他要的是兩個人互憐互助之後團結的反抗。如果是第一個結局,那是理想主義的不負責任的結局,因為事情不是那樣就可以完了的。第二個結局是最可能的事實,可是是徹底的失敗主義。第三個結局聽來類似真正的結局,卻更是徹底的低頭與屈服。這兩個人是悲劇英雄,他們要掙扎也要反抗。正如那個堅強的女孩子,每次被賣了,都堅持說:「我只賣笑不賣身。」當然她最後逃避不了,可是她始終是在反抗的。陳映真塑造了這樣的人,就不是要他們屈服的。可是在那樣的社會裡,他怎麼寫得出「反抗」兩個字?他讓他們奇異地、尊嚴十足地死去,無疑告訴讀者,這不是他要的結局。這兩個人的身體莫名其妙地躺在這裡了,可是真正的,淨化了的他們是在走著他們要走的路──一個揮舞著指揮棒,一個吹著進行曲,大踏步地走著,誰也不能阻擋他們。

世界上受侮辱受迫害的人也在這樣走著。誰也不能阻擋他們。

原載於《抖擻》,一九七四年一月

你必須登入才能發表留言。